Cuando me propusieron sumarme a otros para dejar un testimonio en homenaje a Perán Erminy, hombre del mundo del Arte venezolano, tuve mis dudas porque siempre he sido de los que sospechan de los homenajes. Sin embargo, me doy cuenta ahora, a medida que me voy haciendo irremediablemente mayor, de algo que ocasionalmente he pensado, sobre todo cuando medito en tono depresivo: todos deseamos ser objeto de algún homenaje, aunque sea en la mayor intimidad. Necesitamos que alguien nos diga en tono levemente solemne gracias por esto o aquello, gracias por haber sido, haber estado. En suma, la edad nos puede hacer desear el reconocimiento.

Y he terminado entendiendo también que un homenaje puede ser un instrumento para que otros entiendan, aunque sea levemente, la trascendencia que pueden tener las virtudes del homenajeado. Y a partir de mi convicción de que la situación actual de Venezuela es una absurda inversión de los valores más esenciales de la vida pública, pienso que elogiar la trayectoria, estilo de vida y modo de ver su lugar en el mundo de Perán Erminy, puede ser un instrumento para que otros reflexionen sobre la necesidad de torcerle el rumbo a la dirección en la que, por décadas ya, han venido evolucionando las cosas aquí.

Y me ayuda en ese esfuerzo por dirigir hacia él una mirada reflexiva, tal como digo en el texto que sigue, el hecho de ser lejano, es decir, de haberlo visto desde lejos, porque a veces la proximidad puede distorsionar esa mirada. Y también ayuda que la lejanía haya estado fundada en una primera imagen fuerte, precisa y estimulante, la que tuve de él muchos años atrás.

ACERCARNOS AL ARTE

Oscar Tenreiro / 8 de octubre 2011

Escribí no hace mucho sobre el curso preparatorio que Julián Ferris (1921-2009), organizó para quienes debíamos iniciarnos en el Taller de Diseño en el Segundo Año de Arquitectura. Lo dieron tres figuras claves de las artes plásticas venezolanas cuyos nombres han perdurado. Dos de ellos fallecidos, Alejandro Otero y Miguel Arroyo; el tercero Perán Erminy, activo hoy y con buena salud, cuya obra inédita se presenta en una exposición-homenaje que se abrió el pasado 6 de Octubre aquí en Caracas.

Esa experiencia tuvo un impacto importante en nuestro grupo. Nos hablaron con entusiasmo sobre lo que hacían o más bien sobre lo que debía hacerse, convencidos como estaban de que el Arte enfrentaba el reto de nuevos tiempos y el modo de acercarse a él había cambiado. Los tres podría decirse que oficiaban como evangelizadores de esa nueva mirada. No tan nueva si tomamos conciencia de que ya desde la segunda década del siglo las vanguardias anunciaban enormes cambios; pero fresca y seductora para el puñado de adolescentes de un frágil país suramericano que éramos nosotros.

Los veíamos como artistas maduros portadores de una autoridad indiscutible, pese a ser muy jóvenes. Corría el año 1956 y Miguel Arroyo, el mayor, tenía apenas 36 años y Alejandro Otero 35. El más joven era Perán, no sé cuantos años menos, y destacaba en su capacidad para exponer las motivaciones que compartían, las razones para estar allí con nosotros, los puntos de vista sobre los caminos que a su juicio, que en ese momento se mostraba como unánime, seguiría el arte en lo sucesivo. Su discurso era muy accesible, sin pretensiones. Y uno, pese a saberse muy poco ilustrado, se sentía cómodo, en terreno amable ajeno a la rigidez académica. Los tres actuaron como apóstoles del arte abstracto.

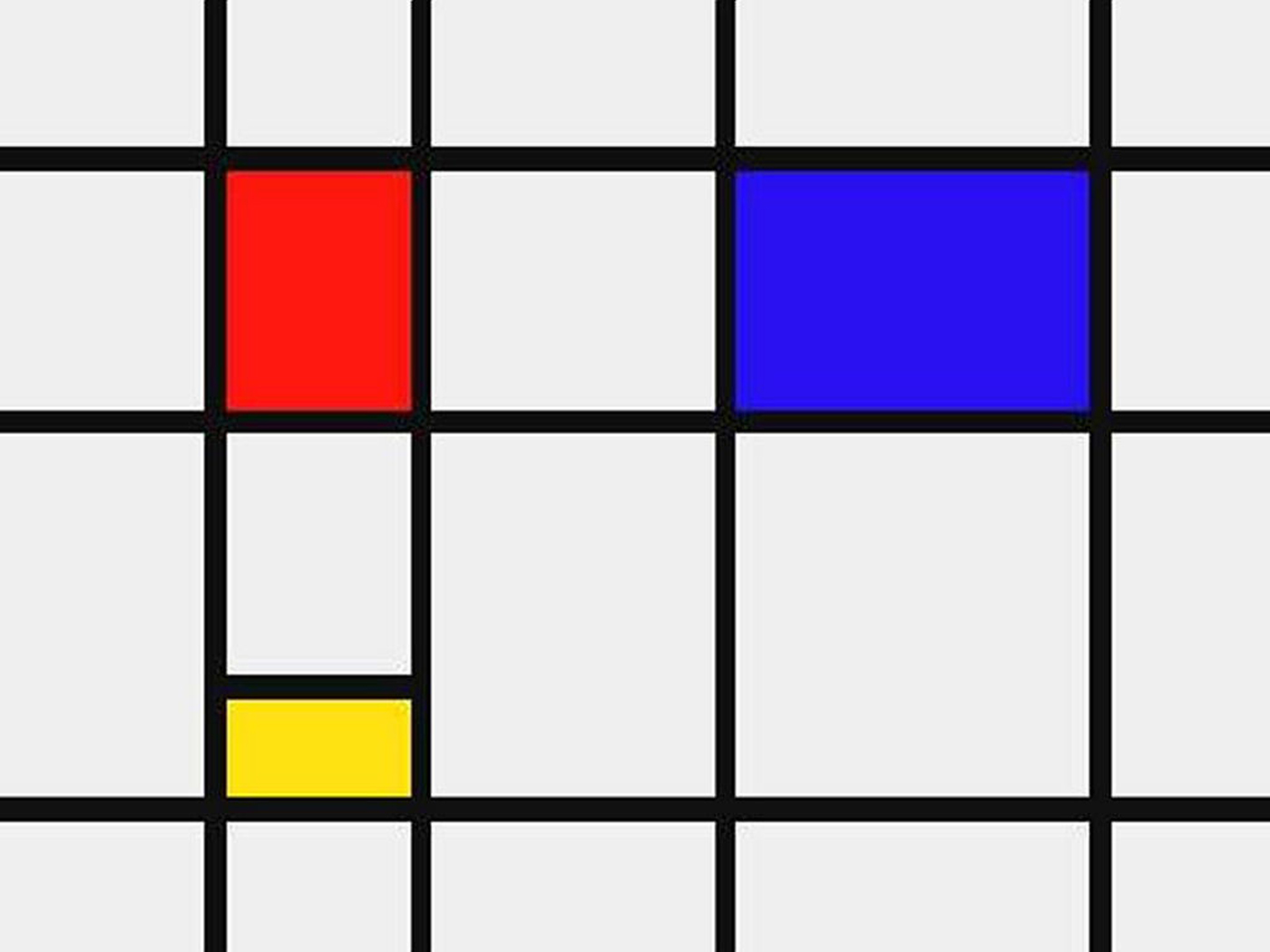

Mondrian y nosotros

Oímos por primera vez hablar de Piet Mondrian (1872-1944) en las charlas que se sucedieron. Particularmente Alejandro Otero lo mencionaba con especial insistencia como un descubridor que señalaba el camino. El culto de Otero por Mondrian era casi religioso, así como su apego militante al arte abstracto. Me regaló una frase que no olvido cuando le mostré un pequeño cartón con la «composición» que nos habían puesto como tarea: «el color mata la textura». Algo que hoy puede parecer obvio pero quedó en mí como un concepto irrefutable. Me señaló el error de haber colocado un cuadrado de mi venerado color rojo entre telas rústicas, maderas y cordeles. Entraban en conflicto.

A Perán lo recuerdo como el más apegado a un discurso teórico, conceptual, cuando con su voz suave y su ausencia de énfasis nos sumaba sin quererlo a considerar como un caso perdido a todo el que seguía viendo con simpatía lo figurativo. Porque nos hablaban en forma muy convincente de la primacía del color por sí mismo, sin el soporte de la figura; de la «composición’ dentro del plano de trabajo, principios que llevábamos después, consciente o inconscientemente, a la organización de la planta del edificio, de sus planos de fachada. De un modo rudimentario, cargado de las dudas y vacilaciones de cualquier aprendiz, siguiendo sin saberlo el rastro de pioneros esfuerzos europeos como el del grupo De Stijl en el cual Mondrian había tenido figuración pionera. Y nos podíamos sentir autorizados a considerar a nuestro Héctor Poleo (1918-1989) por ejemplo, con sospecha de ser convencional y a negarnos a ver con atención suficiente, porque pensábamos que concedía demasiado al «buen gusto» general, a las soberbias imágenes del Avila de Manuel Cabré (1890-1984) , que tenían siempre lugar en los Salones Anuales de Arte del Museo de Bellas Artes del cual después sería un Director excepcional Miguel Arroyo.

Testimonio

Menos de dos años después, al régimen de Pérez Jiménez le ocurriría lo que a todo autoritarismo: decadencia y disolución. Había sabido de Perán por conversaciones de pasillo en la Facultad estimuladas por el hecho de que dos años antes que nosotros estudiaba su hermano Ralph. Lo cierto es que en los muy agitados días anteriores a la fecha final de la dictadura, el 23 de Enero de 1958, supimos que había sido puesto preso en la Seguridad Nacional. Dudo de la exactitud de mis recuerdos, pero se dijo con insistencia que había sido torturado y que de la experiencia le habían quedado secuelas delicadas. Nunca pude comprobarlo pero sí tengo muy clara en la memoria la ocasión en que lo vi, por los días posteriores al 23, en nuestra Facultad, muy delgado, de tez amarillenta, correspondiendo esa imagen con las historias de sus torturas. Nunca pude comprobar la veracidad de lo que se decía pero sí recuerdo el impacto de verlo así, a unos cuantos metros de distancia, rodeado por gente que lo revestía con la aureola de los que resisten. En los años que siguieron poco volvimos a encontrarnos pero he sabido de su presencia permanente, tenaz, como promotor del arte, como crítico, curador. Siguió abriendo puertas a otros.

Persistir en un modo de vida, dar un testimonio preciso, ampliar el mundo. No ceder ante los halagos del Poder, ejemplo importante en este medio complaciente. No dejar de lado la independencia de criterio a cambio de sentirse arropado por la benevolencia del consenso. No desear morir «en olor de santidad», virtud que evocaba Picón-Salas a propósito de sí mismo. Son méritos de este hombre cuya figura y enseñanza sigue fresca después de cinco décadas.

No escribo esto movido por vínculos de amistad, baste decir que he visto a Perán sólo una docena de veces desde aquel cursillo. Lo escribo porque pienso que gentes como él son las que construyen nuestro patrimonio cultural original. Y me animé a dejar aquí constancia de mi agradecimiento porque lo conocí cuando ambos éramos jóvenes y su imagen sigue siendo transparente.