Soy descendiente de bisabuelos alemanes por el lado de mi madre y de gallegos por el lado de mi padre. La parte alemana, prácticamente sin mezcla hasta la generación de mi madre, tuvo cuidado en guardar memoria de sus orígenes que, a pesar de ello, resultan ya para mí un tanto borrosos. Pero por el lado de mi padre se hacen borrosos al apenas llegar a mi abuelo, Lorenzo, quien había nacido en Santiago de Cuba. O sea que venía de gallegos llegados a Cuba; de quienes mi padre y sus seis hermanos, huérfanos de padre y madre desde niños, comprensiblemente no guardaron sino escasa documentación. Como cualquier adolescente fui mal testigo de las cosas que los que iban quedando vivos tenían en su memoria. Y hoy ya no hay remedio.

Soy, pues, como muchos amigos, colegas o compañeros, descendiente de gentes venidas de otras partes. Que se integraron a los de aquí, que se abrieron a nuestras tradiciones, que se dejaron conformar por este lugar, por sus historias, por su geografía, por su modo de estar en el mundo. Y nos legaron lo que podría uno llamar, en plan un poco cursi, amor a una tierra. Porque si bien en la casa materna de mi madre había huellas de una herencia alemana, mi abuela (el abuelo había fallecido joven) era sin ninguna duda una señora venezolana, «Misia Lispe» (por Elizabeth), valenciana de verdad. Nunca observé en su casa nostalgia alguna por tierras lejanas. Había una presencia cultural en objetos, discos, álbumes de estampillas con ejemplares de millones de Marcos, partituras para el piano que tocaba una de mis tías, que aún era soltera en tiempos de mi niñez, rollos de pianola con valses alemanes, pero nada más. Como tampoco hubo del lado de mi padre siquiera la sugerencia de que había otro espacio cultural para vivir nuestras expectativas mejor que aquel en el que habíamos nacido.

Pero los tiempos han cambiado. La espiral de deterioro alimentada por el populismo político, una riqueza petrolera muy mal asimilada y las inadecuaciones de una sociedad con una cultura productiva muy precaria, ha producido en los sectores educados de Venezuela una sensación de desaliento, una frustración frente a la evidente decadencia de las últimas tres décadas en las que se interrumpieron gran parte de las expectativas de signo más sobre el futuro. A la vista de esa especie de inmenso fracaso colectivo, ha cundido el desaliento y el escepticismo sobre nuestras posibilidades de modernización. Y con ello empezó a prosperar en las conversaciones y en los comentarios, hasta hacerse asunto común y reiterado, la opción de emigrar, de salir de aquí.

Se impone superar esa visión esquemática alimento principal de esas tres primeras razones para emigrar que menciono en el texto más abajo. Visión superficial que le da combustible a dos argumentos favorables a la emigración que me parecen de una simpleza imperdonable. Ambos los he oído muchas veces y el primero una vez más durante un reciente encuentro en el extranjero. Un personaje cómodamente instalado en esos exilios de estudio sufragados por alguna burocracia decía, muy conocedor, que en Venezuela «no se había llegado al fondo» por lo cual no había muchas esperanzas y era necesario evadirse. Me estimulaba a hacerlo cuanto antes. O que lo hiciera mi familia, porque tal vez me juzgaba muy viejo.

El otro es igualmente común y lo leí hace poco en una entrevista periodística: el entrevistado decía «no ser optimista» sobre el país. Así se agregaba a toda una legión de compatriotas instalados en una manera de ver las cosas muy vecina a la del perdonavidas, a quienes los sostiene la idea de que, en cierto modo, Venezuela no tiene remedio y que, lo peor, no se puede contar con los venezolanos, o por lo menos con «los otros» venezolanos.

Ambos argumentos muy demostrativos de la manera reductiva y mezquina como nos vemos a nosotros mismos.

Por una parte, decir que no se ha tocado fondo parece casi una estupidez, porque es ceguera frente a la realidad actual de una sociedad. Baste hablar de la inmensa violencia criminal, del atropello institucional y del reino de la arbitrariedad política desde el Poder, aspectos en los cuales se han alcanzado cotas claramente surrealistas. No hay prácticamente ningún aspecto de lo que pudiéramos llamar la esfera pública, en el que en Venezuela no se haya llegado a todos los límites. Pero, por supuesto, si lo que se pretende decir con «el fondo» es que todos debemos estar sumidos en el más absoluto abandono, hambrientos y totalmente arruinados para tomar conciencia de que necesitamos cambiar, la frase sería certera. Pero ese supuesto desconoce, precisamente, lo que es nuestro país, lo que le ha dado fisonomía, lo que ha constituido su identidad, que no es otra cosa, vuelvo a repetirlo, que Venezuela es un Estado rico que dirige a una sociedad pobre. Con lo cual si tocar fondo se refiere a la pobreza generalizada, tendría que esperarse el agotamiento de los recursos petroleros, que en definitiva siempre da para tapar los huecos grandes y pequeños, para poder suponer que se tocó fondo. Es ver nuestra realidad de manera esquemática y simplista.

En cuanto al «no ser optimista» se ha convertido en un lugar común proveniente del extrañamiento de quien pronuncia la frase. No se da cuenta al decirlo, justificado es verdad por el desaliento y la manifestación reiterada en la gente de aquí de vicios y sesgos inaceptables para una visión exigente, que está reeditando, con otro signo, la cortedad de juicio de quienes han contribuido desde el goce inmerecido del Poder a llevar a nuestra sociedad a los niveles actuales de decadencia y deterioro.

Somos mucho más de lo que parecemos ser. El mundo venezolano no se agota en nuestra experiencia personal, tiene antecedentes, muchos de ellos ilustres y cargados de una significación que nuestra ignorancia nos hace inalcanzable.

Y si hay una culpa intrínseca, propia de la misma perspectiva filosófica que lo alimenta, en el marxismo, ha sido generalizar el punto de vista de que la historia empieza con los aconteceres del momento, con los afanes por reescribirla y supuestamente «darle un nuevo sentido». El populismo latinoamericano debe demasiado a esa reducción marxista que vino a convertirse en sustrato de casi todos los ejercicios de pensamiento sobre lo que somos desde el punto de vista sociológico.

Se hace necesario repensarnos desde otra perspectiva. Desde una que nos lleve a entender mejor nuestra historia y sus contradicciones. Que nos haga más profundos y con ello más dignos de establecer el fundamento de un futuro más sereno.

Sin Dictaduras, sobre todo de las que se disfrazan y terminan por engañar a casi todos.

¿PESIMISMO?

Oscar Tenreiro

I

Hace algo más de dos décadas muy poca gente nuestra emigraba. Y si lo hacían era por razones más bien personales, por alguna oportunidad de trabajo o asuntos familiares. Hoy el deseo de emigrar es común. Cualquier conversación termina en el tema de salir, de abrirse a los horizontes de otras partes. Y lo que es más significativo, jefes de familia que tuvieron una formación puramente venezolana que los hizo profesionales con una preparación comparable a la que hubieran recibido en el extranjero, hacen planes para que sus hijos estudien fuera y, con un empujoncito, se queden allá para el resto de sus días. Una actitud que revela muchas cosas difíciles de precisar. Desconfianza en el futuro sería la más obvia. Prejuicios sobre el país, sus recursos educativos, la posibilidad de obtener aquí una formación de calidad, sería otra. Una mirada negativa hacia lo que somos como sociedad y, como consecuencia, el deseo de abrirse a otras realidades, es una tercera. Y por último el miedo a ser una víctima más del macabro festival de muerte a manos del crimen impune en el que se ha sumergido Venezuela.

Cabe advertir que la pobreza figura muy poco entre las razones que aquí impulsan a emigrar. Por ello mismo, de las que enumeré la única que me parece enteramente válida es la última, la inspirada por el miedo a la tragedia. Todos hemos sido tocados de alguna manera por esa amenaza y nos hemos indignado ante la insistente terquedad de las altas esferas oficiales que achacan ese temor a campañas mediáticas desconociendo el impulso a favor de la violencia que caracteriza al Poder actual. Asociado a la destrucción de las instituciones y al avasallamiento del Poder Judicial.

II

Pero las tres primeras merecen una mirada más inquisitiva. La desconfianza ante el futuro, los prejuicios respecto al país y la mirada negativa sobre lo que somos, son rasgos que hasta cierto punto se han hecho tradición en América Latina. Si en algunos de nuestros países esos rasgos han ido desapareciendo, en el nuestro se han acentuado. Mucho contribuyó la erosión del juego político que desencadenó lo que hoy vivimos. En los tiempos de la Cuarta, se hacía manifiesto el estancamiento, el país daba la impresión de estar atrapado por la mediocridad y comenzó a apoderarse de mucha gente la sensación de desaliento. Que llega hoy a exacerbarse ante la criminal erosión del entramado institucional de los últimos catorce años. Una situación que nos ha sometido al dilema de identificarnos o no con lo que ocurre, con la oficialización del absurdo y la arbitrariedad ejercida desde un Poder aceptado con sumisión y entusiasmo por lo que vemos equivocadamente como una mayoría, como el grueso de la sociedad en la que vivimos. Sin percibir del todo que nuestra incomodidad es la de muchísimos, la de un enorme sector social que está semioculto por el peso de las formas dictatoriales. Y, un tanto ilusos, superficiales como tendemos a ser, no deseamos identificarnos con eso, no es lo nuestro aceptar el agobiante deterioro en los patrones de comportamiento, o la sensación de que la ciudad tiene sitios que no son para nosotros, que nos rechazan.

Optamos entonces por situarnos en el otro lado. Y el que está de este lado identifica a los otros como ajenos, como separados, extranjeros podría decirse. Y así se expresa entonces del país. Se sitúa fuera. Habla entonces de la sociedad a la que pertenece (pertenecía) en términos derogatorios. Un talante que se ha hecho común en el emigrado venezolano o en el dispuesto a serlo; hasta en el ciudadano insatisfecho. Habla de «los venezolanos», entre los que no se incluye, con un sentimiento vecino al desprecio. ¿Hablaría así un europeo, un asiático, un miembro de sociedades con fuertes tradiciones, larga historia, sentido profundo de su cultura, y sobre todo fracasos superados?

III

Para abonar a lo que digo cito, lo he hecho otras veces, lo que decía Thomas Mann (1875-1955), atrapado en los absurdos del nazismo: «Estoy más dotado para representar esas tradiciones (las tradiciones intelectuales de su nación) que para convertirme en mártir por ellas». Estando consciente de una crisis que acorralaba a los ciudadanos hasta sacrificarlos, se reconoce sin embargo como parte de una cultura que lo enaltecía. Sin sentirse responsable de lo que ocurría, era consciente de «esos terribles momentos de ofuscación que de cuando en cuando caen sobre los pueblos» como escribió Stefan Zweig (1881-1942) en su libro «Castellio contra Calvino», asediado cruelmente por la persecución nazi.

Lo que puede deducirse de esto es que cada apreciación que hagamos colocándonos juzgando a los demás como responsables de un estado de cosas negativo en la sociedad de la cual formamos parte, inevitablemente nos incluye. Verlo como si los vicios y las desviaciones fueran responsabilidad de los otros es repetir la letanía que ha sido típica de los que contribuyen a sostener la dictadura que estamos soportando. Con Thomas Mann estamos obligados a decir que somos parte de esa desviación aunque no seamos responsables de ella. Los acontecimientos negativos del mundo en el que vivimos de algún modo nos incluyen. Somos parte de ello, aunque nos situemos en oposición a lo que ocurre.

Y si vemos las cosas así, entregarse al pesimismo es negarse a sí mismo. No corresponde ser pesimista ante el destino de la sociedad de la que formamos parte. Vamos con ella, para bien o para mal y lo que nos corresponde es simplemente luchar por lo que creemos.

Esa lucha puede darse en un escenario ajeno a nuestra sensibilidad. Porque en una sociedad como la nuestra, en formación y marcada por un mestizaje aún por asimilar es difícil predecir la dirección que tomarán las cosas. Pero no hay otro remedio que intentarla.

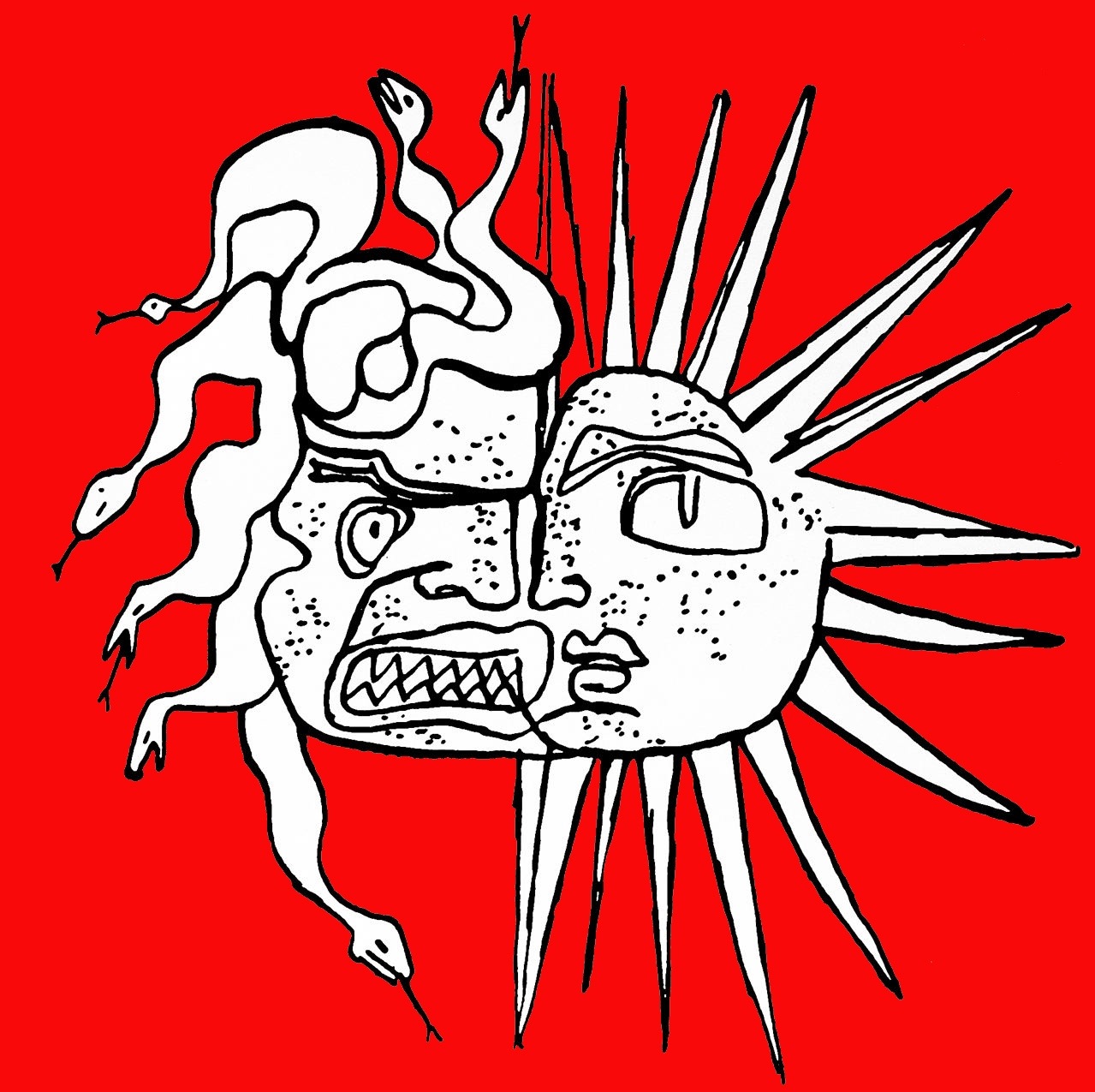

De nuevo la Medusa dibujada por Le Corbusier, expresión arquetipal del mundo psíquico.