Como conozco ya las particularidades del ambiente arquitectónico venezolano, sabía que mis puntos de vista sobre el modo como respondió Villanueva al contexto político que le tocó vivir estarían lejos de suscitar un consenso general. Sabía también que la cuestión ideológica intervendría en el asunto y que tarde o temprano se me refutaría agitando los lugares comunes de siempre. Pero, de nuevo lo digo, uno se engaña con frecuencia en ambientes como el nuestro, tan poco habituados a la confrontación de ideas, y en estos últimos tiempos padeciendo un estancamiento extraordinario caracterizado entre otras cosas por el uso abusivo de la clasificación de los puntos de vista como «desviaciones» de derecha o de izquierda, con lo cual el clasificador se quita de encima la necesidad de argumentar. Así, en particular, han actuado quienes apoyan la opereta política que vivimos, pero también lo hace de cuando en cuando gente de los sectores disidentes. Ya superaremos eso, cuando el debate ya no esté limitado por compañerismos, parentescos o afinidades de segundo orden.

******

Lo que pienso de los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, en lo cual coincido con algunos, pocos ya, de los que la vivieron en la adultez (mis recuerdos son adolescentes), es que su política represiva no tuvo contenido ideológico sino esencialmente antisubversivo. No había pues demasiadas presiones políticas o ideológicas en los círculos intelectuales, lo que permitió el desarrollo de grupos, actividades o iniciativas que fueron vigorosas e incluso revolucionarias en el sentido de apertura hacia nuevos horizontes.

Eso pasó en el campo de la arquitectura y es lo que explica la «época de oro» vivida en ese tiempo que comenzó a quebrarse en los sesenta. La esfera privada por otra parte se expresaba vigorosamente y oficinas de arquitectura como Vegas y Galia, Bermúdez y Lluberes, Guinand y Benacerraf hicieran obra de trascendencia sin trabajar para el Estado. Y aparte de eso, trabajar para el Estado de ninguna manera implicaba estar «de acuerdo» con la dictadura. Venezuela no era aún, en realidad, un petroestado en el sentido actual del término. Y menos aún una farsa con expectativas totalitarias como la de hoy.

En apoyo de ese punto de vista puede ser útil referirse a dos manifestaciones o síntomas de mucha importancia para un país pequeño que despuntaba, con apenas 4 millones de habitantes. Uno es un caso, el del diario El Nacional, en cierto modo baluarte de una visión de avanzada que se mantuvo pese a unos cuantos incidentes relativamente inocuos, y otro un evento que resume ese espíritu de apertura cultural que podía expresarse.

El Nacional era dirigido por un hombre de abierta oposición a la dictadura como Miguel Otero Silva, y entre sus columnistas habituales se encontraba por ejemplo Alejo Carpentier, con su estupenda columna Letra y Solfa en la cual hacía gala de su amplísima cultura musical y que merece ser publicada «in extenso» si no se ha hecho ya, lo cual ignoro, o Pablo Neruda amigo personal de Otero Silva, quien publicó en El Nacional, semanalmente, sus «Odas» de las cuales recuerdo la «Oda al tomate» y revivo algunos versos: «Debemos, por desgracia asesinarlo: se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable, llena las ensaladas de Chile…» Intelectuales nada amigos del estado de cosas dictatorial, que disfrutaban sin embargo de una importante presencia en el mundo cultural venezolano contando con El Nacional como plataforma. Eso aparte de todos los periodistas claramente opositores que constituían su plantilla.

Los Festivales de Música Latinoamericana organizados y en buena medida financiados por Inocente Palacios (1914-1996), eran otra instancia que perfectamente podía considerarse «ideológica» enfocados como estaban a promover la música nueva, de ruptura, en cierto modo asociada a visiones de cambio político y social. Tanto el de Noviembre de 1954 como el de Marzo de 1957 fueron un verdadero acontecimiento en una Caracas de 600.000 habitantes escasos. La gente joven y particularmente el mundo estudiantil universitario veía como una obligación el asistir a un evento de calidad sorprendente para un país que apenas se asomaba al escenario cultural latinoamericano. Basta decir que el Jurado que premiaría los trabajos del Concurso que acompañaba los conciertos y encuentros, estaba constituido por grandes nombres de la escena musical americana de entonces y de siempre: Aaron Copland, norteamericano, Carlos Chávez, mexicano, Domingo Santa Cruz, chileno, Alberto Ginastera, argentino y Juan Bautista Plaza, venezolano, Jurado que examinó 110 obras de compositores de la región, teniendo las premiadas el privilegio de ser interpretadas durante el Festival por la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la dirección de uno de los tres directores participantes: Pedro Antonio Ríos Reina, Carlos Chávez o Jasha Horenstein director de origen ucraniano, asistente en los años 20 de Wilhelm Furtwängler en Berlín, emigrado en el años 40 a EUA a raíz de la persecución nazi, establecido allí como uno de los grandes directores de esos años, y en lo sucesivo habitual Director invitado de nuestra Sinfónica.

La sede del Festival era la Concha Acústica de Bello Monte, construida por el Estado venezolano con ocasión del Primer Festival de 1954, en un terreno cedido por Inocente Palacios al efecto según proyecto del arquitecto nacido en Argentina Julio Volante, residente aquí y con familia venezolana, hombre de obra muy extensa con no pocos logros de mucho interés (cito especialmente las instalaciones de servicio de la Electricidad de Caracas en Chacao, de 1956), activo participante de los tiempos de oro de nuestra arquitectura en esa década de los cincuenta. En el límite Oeste de ese terreno, que forma un anfiteatro natural orientado al Norte, se propuso construir el Museo de Arte Moderno según el soberbio proyecto de Oscar Niemeyer que de forma tan completa ha documentado la colega Carola Barrios.

En la «Concha Acústica» se realizaban todos los conciertos principales. Su peor inconveniente ha sido siempre el contexto urbano (rodeada de casas unifamiliares) y su carencia de estacionamiento; pero se niega a morir podría decirse, y hace poco fue rehabilitada una vez más. Así y todo los conciertos se llenaban con entrada libre, se estacionaba y se formaban como romerías que subían animadamente las empinadas calles (los vecinos parecían soportarlo sin problemas) hacia el anfiteatro, que a los adolescentes que comenzábamos a abrirnos hacia la arquitectura nos parecía una obra de avanzada.

Recuerdo en particular, porque da la clave exacta de lo que quiero trasmitir acerca de la relativa flexibilidad de la dictadura, que en uno de los conciertos, el inaugural de 1957, la orquesta ejecutó «El retrato de Lincoln» de Aaron Copland, pieza corta que acompaña una narración que pese a ser para voz masculina fue interpretada en ese momento por Juana Sujo (1913-1961) actriz argentina co-fundadora del teatro moderno venezolano.

La voz de Juana resonaba profunda en el espacio de las gradas y su figura frente a la orquesta con un traje largo que me imagino azul se perfilaba enmarcada por los rectángulos blancos del escenario. Y la música de Copland preparaba el espíritu para oir » esto es lo que Abraham Lincoln decía: «es la eterna lucha entre dos principios, lo correcto y lo incorrecto…» la dicción impecable marcaba las sílabas del discurso de Gettysburg: «… y con Dios esta nación renacerá en la libertad; y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra..» Culminaron los últimos compases de Copland y hubo un corto silencio antes de aplauso clamoroso. Las autoridades estaban en primera fila y creo que aplaudieron por igual. Fue un momento único que aún recuerdo y me impulsa a escribir.

Menos de un año después, la dictadura cesó.

VILLANUEVA Y NOSOTROS (3)

(Publicado en el diario TalCual de Caracas el 18 de Mayo de 2013)

Oscar Tenreiro

VILLANUEVA Y NOSOTROS (conclusión)

III

Es obligada conclusión de todas las reflexiones anteriores, decir que la realización de la Ciudad Universitaria debió mucho a la habilidad de Villanueva como navegante en las aguas del Poder político y social y mucho menos a la acción de instituciones o tradiciones culturales, como ocurre en sociedades menos frágiles. Si eso ha sido bastante común en América Latina, en el caso nuestro ha sido habitual; y en tiempos en los que Venezuela se iniciaba en la formación de una cultura urbana, era condición indispensable. Pero esa habilidad era la de un hombre con una capacidad singular de asimilación de los caminos que se abrían para la arquitectura, una intuición que le permitió dejar en segundo plano lo subsidiario en provecho de lo decisivo, de lo que constituye la energía central del edificio. Un artista además en todo el sentido de la palabra, lo he escrito otras veces. Y, finalmente, un intelectual honesto. Por todas esas razones, la coincidencia entre habilidad, circunstancias y singulares valores personales, el caso de Villanueva luce hoy como aislado, lejano, demasiado distante del actual estancamiento cultural venezolano, ejemplificado por nuestro estridente atasco político, objeto de burla o desdén, cuando no de admiración desde el radicalismo.

Esta feliz asociación de virtudes mayores y menores con circunstancias también excepcionales no se repite muchas veces en la historia, por lo cual sacar conclusiones que justifiquen conductas puede resultar oportunista. Y me refiero específicamente a la idea, muy del relativismo actual, de que la posibilidad de realización de una obra justifica bajar los ojos y la conciencia ante los abusos antidemocráticos. Es la vieja idea de «usar» el Poder para obtener beneficios más amplios. Asunto que se ha planteado con frecuencia en el contexto actual venezolano para justificar silencios, omisiones y complacencias con el abuso de Poder y la violación de derechos ciudadanos.

Y frente a esa manipulación es necesario hilar más fino.

Comencemos por dejar claro que la comunidad de los arquitectos en tiempos de Pérez Jiménez muy poco fue violentada en sus aspiraciones de construir, en un momento en el cual se había lanzado a lo ancho de un país carente de casi todo un ambicioso programa de construcción institucional. Los mecanismos represivos dictatoriales eran selectivos. Se dirigían hacia el ahogamiento de la subversión o buscaban acallar la disidencia abierta limitando la libre expresión y el derecho de asociación política. Pero se dejó espacio para una participación que no exigía lealtad abierta. Fui testigo de ello como estudiante que observaba atentamente a su alrededor (estudié entre 1955 y 1960). Y pese a los excesos, que los hubo como en todo autoritarismo, no se le cerraron espacios a quienes desde un saber profesional aspiraban a ser parte de la tarea de hacer país.

IV

Y los arquitectos venezolanos eran muy pocos, escasas dos o tres docenas. Entre ellos había gentes que se definieron después como vigorosos opositores al estado de cosas político, pero trabajaron en la arquitectura pública porque había espacio para el aporte personal y comenzaba a despuntar un sector privado que buscó el talento. La prueba más clara de ello es que esa década es vista por los historiadores y cronistas como una época dorada de la arquitectura venezolana, en la que brilló una decena de nombres, jóvenes y muy jóvenes que dejaron obras que son parte de nuestro patrimonio moderno.

Hoy la situación es de abierta amenaza a la libertad de participación en la tarea de dar forma a una arquitectura de las instituciones, a la de avanzar hacia una mejor calidad de vida urbana. La democracia se ha venido usando como un disfraz, asfixiada por un Poder personal casi ilimitado que secuestró todos los poderes públicos e insiste en «aplastar» la disidencia. La exclusión ejercida contra el adversario (que se califica de enemigo mortal) se hizo norma. Sólo los incondicionales se aceptan, para darles acceso al disfrute de un sistema de tráfico de influencias que se ha hecho distintivo. Todo alentado por el discurso agresivo y descalificador de los más altos funcionarios. El resultado ha sido que en los doce años que han visto la mayor afluencia de divisas extranjeras de toda nuestra historia sólo pueden mostrarse un puñado de edificios públicos de mínima calidad hechos por amigos políticos que han recorrido los caminos de la adulación y el silencio.

Agrego a lo anterior lo anecdótico: escribo estas líneas al día siguiente de que las bandas armadas gubernamentales violentaron los accesos al Aula Magna, lanzaron bombas lacrimógenas e incendiarias, agredieron a estudiantes, quemaron automóviles, en el intento de boicotear unas elecciones estudiantiles donde su línea política había sido derrotada. Fue una más de las docenas de salvajes agresiones que estos grupos han perpetrado a estos edificios patrimoniales, mientras arquitectos y profesores que se formaron y desarrollaron en ellos, que discurren sobre su valor cultural, hoy comisarios políticos del Régimen, temerosos de comprometer sus posiciones, han evitado pronunciarse. ¿Puede ese silencio ser encubierto con alegatos interesados sobre el contexto en el que se dio la experiencia de la Ciudad Universitaria? No lo creo. Pienso más bien que ahondar en la complejidad del camino vivido por Carlos Raul Villanueva como arquitecto y como hombre, permite denunciar la hipocresía, situar mejor momentos de nuestra historia que pese a los errores permitieron aportes que son parte de nuestra cultura. Y nos orienta hacia un futuro más transparente.

(Este texto fue escrito en Diciembre de 2011).

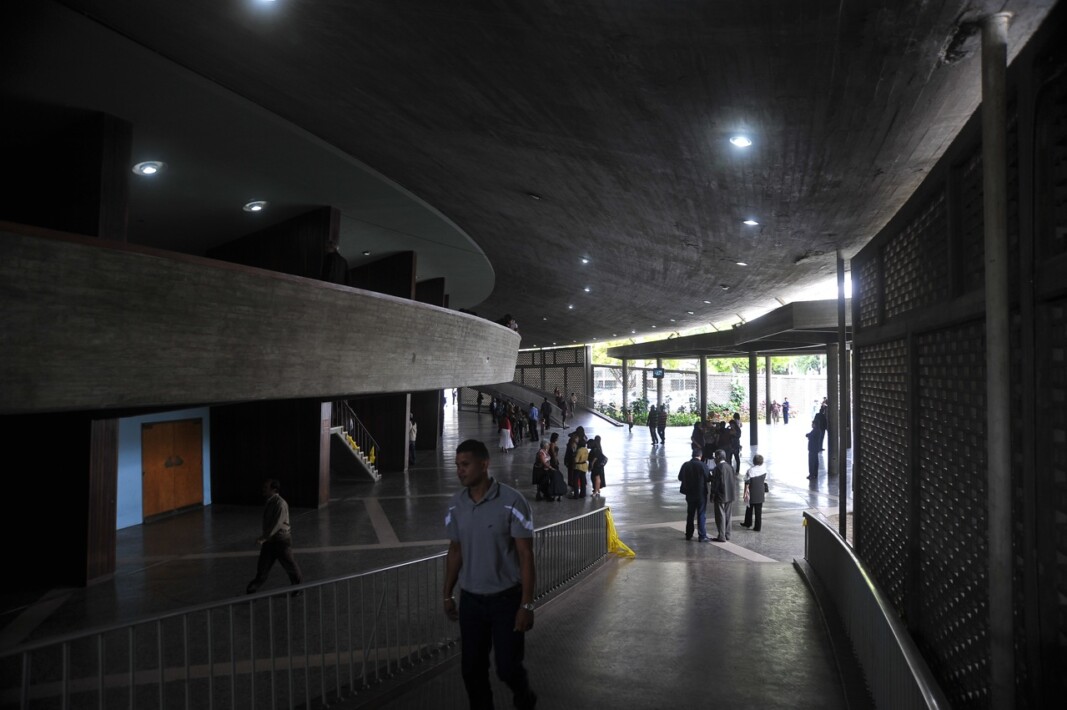

Siguen fotos de aspectos de la Plaza Cubierta y los accesos al Aula Magna, incluyendo otra imagen de ese espacio interno que aún nos emociona.