Oscar Tenreiro

Luego de largas semanas y meses que se convirtieron en años, por fin recupero el deseo de leer. Quiero de nuevo resucitar personas que no conocí, de quienes me separa la vida y el tiempo. Personas que la lectura convierte en amigos, en compañeros que comparten con uno dudas y esperanzas. Personas reales o ficticias que estuvieron cerca o lejos y ya no están. También paisajes, escenarios, lugares que brillan de nuevo con luz propia al dejarnos llevar por ellos con el correr de las líneas. Inmenso territorio que el escritor nos regala para reconstruir y vivir lo que fue. Con alegría o tristeza. Dándole nuevo sentido a lo que llamamos recuerdo.

Y regreso a la lectura sabiendo que mi capacidad de concentración, disminuida drásticamente con la edad, me hace ya demasiado difícil el discurrir filosófico y me lleva más bien hacia el encuentro con seres humanos y sus circunstancias; hacia la anécdota, hacia la reconstrucción de la vida, hacia la narración de una realidad posible: hacia la novela o el cuento, finos instrumentos para un filosofar afirmado en la vida que por ello mismo cede con más dificultad al embrujo del lenguaje.

*********

Busqué en las estanterías que albergan libros que aún no he leído y me reencontré con un volumen adquirido en una de esas ferias de libros donde se vende por debajo del costo. Era la Obra de Teresa de la Parra uno de los más de 400 títulos de la Biblioteca Ayacucho, estupendo proyecto editorial que Venezuela promovió y financió, hoy abandonado por el Régimen, cuyo objetivo ha sido la reedición de lo más significativo del patrimonio literario latinoamericano. Sí, Teresa de la Parra, el alter ego de Ana Teresa Parra Sanojo, escritora venezolana nacida en París en 1889 y fallecida en Madrid en 1936 a la cortísima edad de 46 años, me pareció que podía ser el alma errante que buscaba expresarse para dialogar en la intimidad de la lectura. La que valdría la pena que intentara resucitar por responder a mis expectativas, bastante alejadas de modas o éxitos de ventas como los que se cocinan en las factorías editoriales. Ana Teresa me parecía suficientemente lejos de esas modas no sólo por pertenecer a un tiempo venezolano menos dominado por el deseo de estar al día, sino por la suave y algo melancólica estela que ella y su obra han dejado en la cultura venezolana, al alcance de cualquiera que, como yo, desee oírla. Con Ifigenia, su primera novela publicada en 1924, cuyo título inicial era Diario de una señorita que se fastidiaba, ganó un concurso (1) en París que la hizo conocida y celebrada. Cinco años después, en 1929, publicó Las memorias de Mamá Blanca también muy leída y comentada.

Fue con Ifigenia que inicié mi relación con Ana Teresa, y cuando casi la había terminado de leer y cavilaba sobre lo que podría escribir sobre su autora, me entero que por estos días de mayo-junio 2024 cien años después de la publicación, se han programado en Caracas diversas actividades acerca de la figura y la obra de Ana Teresa. O sea que el interés por su legado como escritora e intelectual está vivo y bien. A menos que sea la ideologización de género; en otras palabras, el feminismo militante cuyo simplismo se ha esparcido por el mundo en estos tiempos, la razón que impulsó a recordarla y celebrarla.

Portada del volumen de la Biblioteca Ayacucho: «La lectora» Óleo sobre tela, Paris 1925, por Carlos Otero Vizcarrondo (1886-1977)

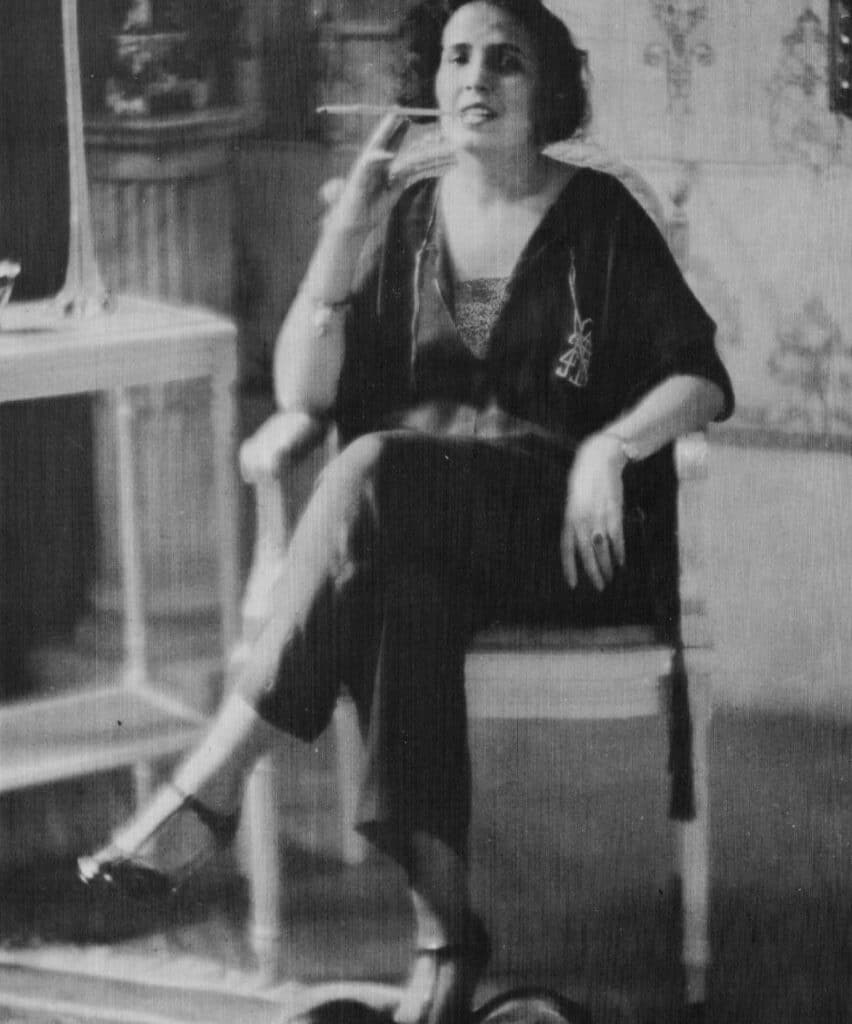

Ana Teresa Parra Sanojo / Teresa de la Parra en 1920.

*********

En la carátula del grueso libro –752 páginas– de la Biblioteca Ayacucho se lee este comentario de Mariano Picón-Salas: Teresa de la Parra hubo de morir silenciosamente en un instante en que los venezolanos ni siquiera nos detuvimos a meditar cuanto significaba su nombre en la más depurada tradición cultural del país…Venciendo tiempos y modas, Teresa se destaca como uno de nuestros escritores clásicos. En la prosa más cristalina, en el perfecto tono natural de una buena conversación, ella recogió lo más íntimo y añorante del alma venezolana…Si en nuestra educación hubiera mejor gusto y menos pedantería ya se estaría leyendo a Teresa en todas partes, para enseñar el lenguaje en que todos quisiéramos hablar.

Ese comentario forma parte de un ensayo escrito por Picón-Salas a propósito de la publicación en los años cuarenta del siglo veinte, por la Editorial Cruz del Sur venezolana, de un grupo de cartas de la escritora. Como ocurre con casi todos los textos críticos de Don Mariano, su estilo conciso y sugerente nos seduce y nos ayuda a echar una mirada que si no pretende ser exhaustiva es sin embargo profunda y conocedora. Por ello mismo y por decir muchas de las cosas que mi acercamiento a Teresa me ha llevado a pensar haciéndolo con una elegancia singular, lo incluyo al final de estas líneas para que el lector complemente los conceptos que mis limitados conocimientos me permiten expresar.

*********

Para mí, conocer la obra de Ana Teresa obedecía a un deseo de abrirme al mundo de una persona que me parecía semi-olvidada en nuestro panorama cultural. Influido por referencias y lecturas sueltas suponía en ella cualidades poco convencionales distantes de lo más canónico de la narrativa establecida, muy citada y muy comentada, propia de medios académicos, la que se recomienda conocer a todo aprovechado estudiante en los tiempos de escolaridad. Pensaba que el hecho de pertenecer Ana Teresa a un medio social alto y económicamente superior, le daba más libertad ante las presiones populistas nacidas de los prejuicios ideológicos propios de su tiempo, particularmente el populismo de izquierdas que asomaba su cara bajo múltiples apariencias siempre entremezcladas con el discurso de redención político-social que alimentaba importantes acontecimientos locales y mundiales. Sólo por el título de su primera novela, que le quitaba solemnidad a la escritura al decir con toda naturalidad que era producto del aburrimiento, podía suponerse en la escritora una cierta arrogancia e independencia de criterio que prometía originalidad. Y en cuanto a Las memorias de Mamá Blanca, su carácter siempre comentado y elogiado de retrato desde dentro del escenario doméstico de la Venezuela de un pasado cercano, si bien lo conocía muy por encima por comentarios y lecturas aisladas, despertaba ahora en mí una nueva atención como ejercicio evocador coincidente con mi estado de ánimo actual, crepuscular, de despedida y a la vez de añoranza y reflexión sobre nuestras particularidades nacionales, sobre lo que la naturaleza, las gentes que la pueblan y los distintos ámbitos en los que ha transcurrido nuestra vida, han grabado en nuestra alma. Porque hoy me interesa especialmente la mirada que anida en nuestros confines, me intriga la reflexión sobre nuestro punto de vista. Y tuve la intuición, que se sumó a la que mencioné a propósito del populismo, de que Teresa de la Parra podía ayudarme en ese ejercicio.

Teresa de la Parra fumando.

*********

Aparte de las voces desde un tiempo pasado, y de las que nos hablan fuerte desde el mundo físico, el paisaje y los que en él vivimos, buscaba yo en Ana Teresa rastros de la eterna pregunta que nos hacemos al ver hacia lo que somos, hacia nuestro origen y nuestro final, hacia lo que podemos entender como sentido de nuestro recorrido vital. Son las preguntas sobre la trascendencia que ocupan hoy de modo inclemente mi tiempo de persona mayor. Buscaba en ella ¬la sinceridad como oposición a la insinceridad de la cual habla en sus «Páginas de Doctrina Estética» (2) Fernando Pessoa: Llamo insinceras a las cosas hechas para asombrar, y a las cosas, también –fíjense en esto que es importante– que no contienen una fundamental idea metafísica; esto es, por donde no pasa, aunque sea como un viento, una noción de la gravedad y del misterio de la vida.

La sinceridad para ese enorme pensador y poeta que fue Pessoa es pues la cualidad de preguntarse acerca del fin último de nuestro estar en el mundo, ejercicio que es parte de un diálogo interno, íntimo, propio de lo que damos en llamar vida interior, sin lo cual se vive de modo incompleto, superficial y ajeno a lo más profundo del ser. Y decía que eso buscaba en Ana Teresa, entre otros motivos porque uno percibe con asombro cómo dentro de nuestras fronteras culturales, tanto en clave más universal como en lo más local y próximo, en el intercambio entre los actores más notorios, o en la muy simple dimensión personal, en pocas palabras en la atmósfera que nutre lo más aparente de nuestra cultura; percibe repito, sea por vanidad, arrogancia, tibieza o simple ignorancia, que se ha relegado hasta dejarla semioculta por la hojarasca de los oportunismos, la reflexión sobre lo que Pessoa llama la gravedad y el misterio de la vida, reflexión que necesariamente debe tener como uno de sus motivos de introspección, no necesariamente en términos religiosos sino como ejercicio de ensanchamiento de los límites de nuestro conocimiento, el misterio cristiano y el proceso de cristianización de la cultura occidental –que aún no culmina– con todas sus contradicciones, errores y aciertos.

*********

Ifigenia tiene mucho de autobiográfico. Se lee siempre con la idea de que es la escritora la que está hablándonos. Pero aún si pensáramos que es pura invención lo que Ana Teresa hace decir y actuar a María Eugenia Alonso, la protagonista de la novela, una vez que conocemos mejor todo el legado de la escritora (están además sus cuentos, conferencias, cartas y diarios) se revela con claridad un parentesco cercano entre el personaje y su creadora. Si no necesariamente Ana Teresa habría actuado y discurrido como María Eugenia, lo que es más evidente es que les interesan cosas similares, se alimentan de parecidas expectativas y comparten una particular visión del mundo en la cual –lo acabo de decir– el misterio de vivir y la trascendencia se hacen presentes. Los dos seres, el real y el virtual, se mueven en el mismo espacio ético y moral. Que como toda ética tiene una dimensión más amplia que se podría llamar social que se dibuja –para mí el mayor valor de su legado– a lo largo de toda su obra. Condición personal que la ayuda a tomar distancia de los consensos, algo que se muestra en sus muy inteligentes conferencias dictadas en Bogotá en 1930 sobre la Influencia de las Mujeres en la formación del Alma Americana (3), en las cuales no se deja tentar por la sobrevaloración del activismo político de resistencia que actúa según los valores del mundo masculino. Si bien la mujer debe moverse dentro de un territorio restringido, parece decirnos en estas conferencias Ana Teresa, eso no la paraliza sino la delimita. Acepta como un hecho de la realidad el espacio que la sociedad le permite, pero actúa sin embargo afirmativamente ejerciendo influencia que en ciertos casos es crucial. Eso le permite a Ana Teresa examinar el aporte femenino sin la carga de la reivindicación. Sus mujeres, como parte de una sociedad que las confina a un territorio más estrecho que el masculino, pueden sin embargo asumir roles de importancia y hasta centrales. Son parte orgánica de una sociedad, no una facción que se enfrenta a otras (¿los hombres?), como las quisiera ver el feminismo reivindicativo de hoy.

*********

Las primeras páginas de Ifigenia están marcadas por un esfuerzo a ratos excesivo para hacer notar que para María Eugenia Alonso era habitual desenvolverse en París y la cotidianidad francesa mientras planeaba su regreso a Venezuela. Menudean en el texto palabras en francés que abruman un poco, cuya obvia finalidad es ubicar el alto ambiente social y cosmopolita en el cual ella se mueve. Exceso que revela uno de los problemas del escritor que se inicia: poco uso de la tijera, para decirlo en forma coloquial. No puedo negar que ese deseo demostrativo con sobrecarga de palabras fue un leve impedimento para sumarme al escenario que con la lectura comenzaba a tomar forma. Impedimento que igualmente se presenta en los pasajes en los cuales María Eugenia, encerrada en su cuarto luego de una diferencia con abuelita y tía Clara, se recrea en una especie de evasión que es la respuesta a las limitaciones que le impone la autoridad de sus amables y estrictas supervisoras. O cuando se introduce en el relato a Mercedes Galindo, quien vino a convertirse en una muy admirada amiga que le hizo conocer a Gabriel Olmedo su amor no realizado. Se describe a Mercedes no solamente como de especial hermosura sino como resumen de todas las virtudes, como personalidad de conducta impecable, atractiva conversación, máxima inteligencia, especial pulimento social, e incluso, el colmo de la perfección, como dueña de una voz argentina. Pero lo que he considerado sobrecarga de palabras, lo cual en una de sus cartas Ana Teresa llama excesivo lirismo, termina superado porque se hace parte de un escenario que va envolviendo al lector. Escenario en el cual María Eugenia Alonso tiene experiencias análogas a las de muchas mujeres de su tiempo obligadas a moverse dentro de límites fijados por los usos sociales y las pequeñas y grandes verdades domésticas. Y ese forcejeo con lo que limita y constriñe la libertad personal la revela a ella como mujer de carácter que se mantiene erguida en el ámbito doméstico propio de una tradición y una historia familiar. Ámbito descrito con una particular transparencia que despierta en nosotros imágenes ancladas en nuestras vivencias personales: el zaguán, la sala, el corredor con el primer patio y su jardín, la romanilla que separa el comedor, el segundo patio hacia donde se abren las ventanas de los cuartos y luego el corral, espacio no domesticado del cual vive la cocina y el lavado, donde reina el personal de servicio y dirigiéndolos Gregoria, entrañable mujer pródiga en consejos y orientación, casi una confidente de la joven María Eugenia.

*********

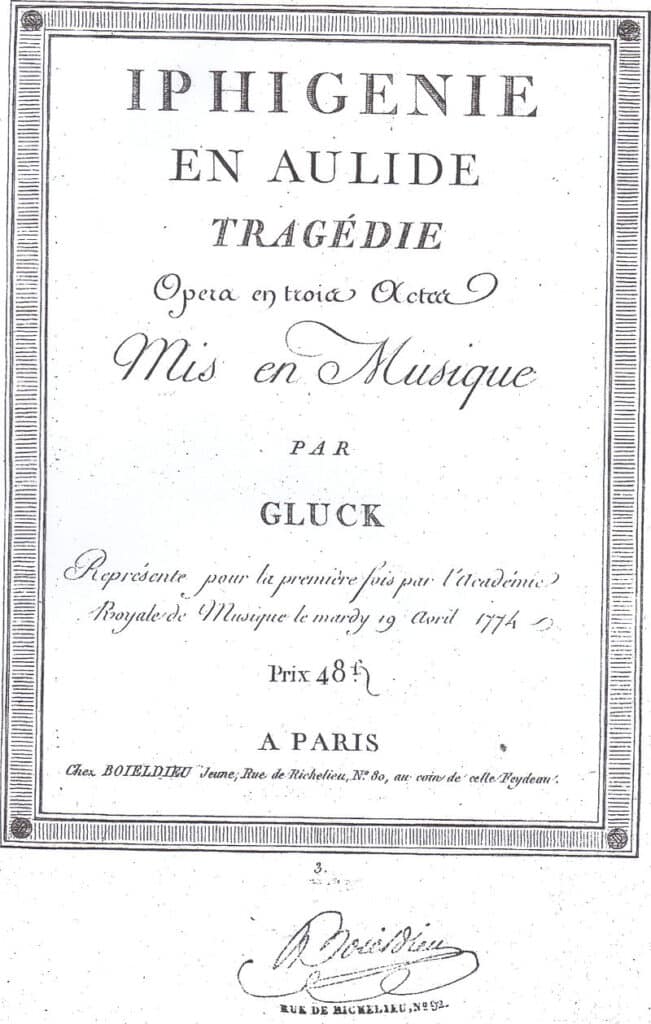

La historia narrada en Ifigenia culmina cuando María Eugenia toma la decisión de casarse aceptando las normas sociales que la constriñen, con lo cual sacrifica en cierto modo su vida. La novela, puede decirse entonces, es la historia del proceso que conduce a ese sacrificio (4) personal. Si al comenzar la lectura tenía yo claro que para Ana Teresa escribir porque se fastidiaba era consecuencia directa de la quietísima atmósfera de Caracas, a lo largo de las últimas páginas previas a la renuncia de María Eugenia fui entendiendo mejor que bautizar la novela con el nombre de una figura mitológica que es símbolo antiquísimo del sacrificio, no era un capricho sino una confidencia –o advertencia– de la autora. Anuncio que a su vez revela su cultura personal y las raíces de su formación. Porque en París, donde pasó buena parte de su adolescencia, era de culto como hoy se dice conocer la ópera Ifigenia en Áulide del compositor alemán Christoph Willibald Gluck (1714-1787) estrenada en 1774, basada en una obra de Jean Racine (1639-1699) el gran dramaturgo y poeta francés. Fue representada en la capital francesa con singular frecuencia desde su estreno, más de 400 veces en un período de 50 años según las crónicas (5). Ifigenia pues y su terrible mito eran asunto conocido en los medios cultivados de Francia. Lo que equivale a suponer que lo era para Ana Teresa.

Ifigenia pintada por Anselm Feuerbach (1871)

El sacrificio de Ifigenia por Giovanni Battista Tiepolo (1760)

Poster de Ifigenia en Áulide, ópera de Gluck (1774)

*********

Resultaba lógico que después de leer Ifigenia me sumergiera en las Memorias de Mamá Blanca. Que Mamá Blanca se llamara Blanca Nieves (¡otro desafío de Ana Teresa!) me resultó un tanto incómodo debido a la carga de trivialidades que el nombre arrastra. Pero superado ese inconveniente gracias a la inmersión en el relato y la seductora poesía de las descripciones que le dan forma, es fácil dejarse llevar por el encanto de estas memorias que nos llevan al encuentro de lugares que se incorporan a nuestros afectos y allí se quedan hasta germinar. Lo que encontré en esos imaginados recuerdos de infancia, ficción basada en la rememoración, me llevó a pensar en la importancia que para comprender mejor los fundamentos de nuestra cultura como sociedad en intensa y difícil formación, tienen estos retazos de vida pasada, de tiempos que podríamos considerar fundacionales, que se nos ofrecen desde la literatura: hermoso viaje hacia una Venezuela delineada en imágenes, sensaciones, descripciones y rememoraciones de afectos sencillos y profundamente humanos, que viniendo a nosotros desde el pasado parecen sin embargo estar grabadas en muchas de las caras de nuestro sentir venezolano de hoy.

Estas memorias que se refieren al pasado de una persona de familia acomodada, terratenientes asistidos por una numerosa servidumbre, no tienen, como algunos han expresado desde la ideología, el carácter de celebración de las diferencias sociales sino más bien respeto y atención hacia las formas de vida de tiempos que desaparecieron pero que sería un error olvidar. Sobrepasan los prejuicios asumiendo la tarea de representar un tipo de vida y un estilo de convivencia inserto en un medio natural que es sin duda el máximo tesoro para quienes vivimos en el trópico americano. En los personajes que se hicieron presentes en la formación de la niña Blanca hay toda clase de sugerencias que pueden disparar relaciones y vivencias que mucho significan para nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos. Porque sólo será con el reconocimiento de nuestros orígenes, ejercicio propio de la exploración sobre lo que somos y hemos sido, como podremos crecer como sociedad.

*********

Y después de leer e imaginar, entiende uno el porqué de la aspiración de Ana Teresa, que descubrimos en la lectura de sus cartas, de ir mas atrás en el tiempo hasta los días de la Colonia cuando nuestra región del mundo languidecía en su pobreza y modestia mientras sin embargo se preparaba para asumir un rol esencial en las luchas políticas que habrían de ocurrir. Ese deseo de reconstruir un modo de vida anterior para enriquecer nuestra percepción sobre lo que hemos sido es uno de los rasgos que me atraen de su pensamiento, expresado cuando lamentablemente su salud comenzaba a resentirse. Porque estamos habituados a focalizar nuestras preguntas sobre el pasado nacional en los tres siglos de la conquista, documentados ampliamente por exigencias de la Corona española, también en el dinamismo cruento de las guerras de Independencia acompañado siempre por la crónica, o en las luchas internas en torno al manejo y usufructo del poder político de las décadas republicanas, pero muy escasa ha sido, por no decir inexistente, una literatura que se ocupe de evocar o simplemente describir las características de la vida de los tiempos coloniales. No hay, podría decirse, una literatura de la Colonia, lo cual tiene relación directa con la mínima importancia económica que la Capitanía General de Venezuela tuvo, pese a la revitalización aportada por la Compañía Guipuzcoana (1728-1785). Porque para la codicia de la corona española, que se hartaba con las riquezas del resto de sus dominios americanos, su importancia fue muy menor. Y aunque se trate de una reconstrucción animada por la ficción puede ser de utilidad asumirla como punto de partida para derrotar los prejuicios creados por la polarización ínsita en las guerras de independencia que lastró y aún lastra a la República.

*********

Ya he hablado de la importancia de las cartas de Ana Teresa, como necesario complemento que se agrega a lo que nos entrega la lectura de Ifigenia y Las Memorias… Recalca su importancia Mariano Picón-Salas en el hermoso y esclarecedor ensayo que aquí incluyo. Si agregamos como pude hacer gracias a la Biblioteca Ayacucho, las conferencias que dictó en 1930 en Bogotá, tendremos un material de excepción no sólo para conocer el pensamiento de nuestra escritora, sino para tomarle el pulso al ambiente intelectual del momento. Sólo lamenta uno no tener del todo clara, pese al útil aporte de las consultas por Internet), la personalidad de los corresponsales de las cartas. De todos ellos, el que más me intrigó fue el médico colombiano Luis Zea Uribe, quien además de ser un respetado facultativo fue, según es presentado en Internet, un pionero del espiritismo colombiano. Ana Teresa a menos de dos años y medio de su muerte le envía el 23 de diciembre de 1933, una de las últimas cartas que escribió, realmente conmovedora. Aparte de que se expresa en tono melancólico de especial dulzura como viendo desde lejos sus deseos, dice cosas muy propias de alguien que se está en cierto modo despidiendo de la vida. Dice, por ejemplo: …Del estado moral ya le he hablado: me siento muy conforme, muy feliz, y mi único deseo ahora es volver al trópico. Veo en ensueño nuestros países como sumergidos en un ambiente de romanticismo lleno de encanto y hasta un poco falso a fuerza de ser bello…Quisiera irme por dos o tres años…a Los Teques, cerca de Caracas…Allá en una casita de campo, modesta, sin pretensiones de «villa», sino la casita de antes, con corredores de columnas y obra limpia, vivir al aire libre todo el día en hamaca debajo de los árboles…Quisiera escribir un libro que llevara a las almas algo de esta esperanza y esta felicidad que siento ahora, algo también de mi amor exaltado por la naturaleza y el ambiente criollo tropical…

*********

Mientras me empeño en cerrar estos ya largos comentarios sobre esta mujer tan hermosa de cuerpo y alma me doy cuenta de que tendría que hacer como ese personaje de un cuento de Borges que decidió reescribir El Quijote: para ser fiel a Ana Teresa, debería releer en voz alta todo lo que leí para mi mismo. Entonces decidí mejor concluir dejando que ella se mostrara. Y escogí para ello tres citas. La primera es del prólogo de Francis de Miomandre (François Félicien Durand, escritor francés quien fue apasionado testigo de la literatura hispanoamericana a comienzos del siglo pasado) escrito para la primera edición de Ifigenia en 1924. Las otras dos son de Ana Teresa y en ellas toca el tema que mencioné y tanto repercutió en mi espíritu, y espero que en el de los lectores de estas líneas, que es el de la vida común y corriente durante los tiempos coloniales.

Del prólogo a la primera edición de Ifigenia: …Lo que sorprende en la autora de Ifigenia es este tino exquisito para expresar los sentimientos, esta moderación, este equilibrio, este tono de conversación familiar…

Carta a Vicente Lecuna -12 de julio de 1930… Qué bonita debía ser la vida colonial nuestra, la del siglo XVIII y principios del XIX, ese despertar en medio de la gracia indolente y noble en que se vivía… Describir, evocar todo eso alrededor de Bolívar sin literatura, sin afán pintoresco, es lo que quisiera ¿pero cómo librarme de la literatura, de la de antes y de la de ahora, futuristas, minoristas. etc.? todo este carnaval que nos ciega y nos aturde… Es este carnaval de imprenta lo que me ha llevado hacia la biografía, acomodar las palabras a la vida, renunciando a sí mismo, sin moda, sin pretensiones de éxitos personales, es lo único que me atrae por el momento…

Carta a Vicente Lecuna, París 6 de abril de 1931...Yo a veces pienso ¿no sería al contrario el aislamiento de los siglos anteriores, sin políticas, negocios ni contacto con Europa, lo que dio a Caracas su alma mística que todavía se ve en algunas familias? Era un gran monasterio al aire libre en contacto con la naturaleza que le daba al catolicismo un tinte pagano. En fin, me interesa mucho más que lo que pasa en nuestros días, lo que pasaba en Caracas en el siglo diecisiete…

Teresa de la Parra fumando.

Ana Teresa Parra Sanojo – Teresa de la Parra,

murió en Madrid el 23 de abril de 1936

a la edad de 46 años.

————————-

1 – Concurso organizado en París por el Instituto Panamericano de la Cultura Francesa.

2 – Conservo en mi agenda (electrónica) desde hace cierto tiempo esta cita de Fernando Pessoa. No anoté donde la leí y guardé, pero la conservo porque dice lo que pienso de un modo que me sorprendió.

3 – No es casual que Ana Teresa use siempre la palabra alma para designar al prójimo. Es una postura respecto a la trascendencia. Era la palabra usada por Carl Gustav Jung.

4 – La ifigenia de la Mitología, hija del rey Agamenón y de su esposa Clitemnestra, debía ser sacrificada para que la Diosa de la Naturaleza, Artemisa, permitiera vientos favorables para la flota griega que se dirigía a Troya. El sacrificio se realiza, según algunas versiones del mito; según otras casi se realiza, pero mediante engaños Ifigenia es salvada para de allí en adelante vivir en una permanente suma de incidencias engañosas.

5 – Y a ello podemos sumar que a fines del XIX y principios del XX, en la intelligentsia francesa prosperaba una especial adoración wagneriana que debía ser consciente de que el gran compositor alemán fue un especial admirador de la ópera de Gluck, la cual re-orquestó (1847) y contribuyó a representar. Ifigenia pues y su terrible mito sonaba habitualmente en los medios cultivados de Francia.

CARTAS DE TERESA DE LA PARRA

Ensayo de Mariano Picón-Salas publicado en Caracas en la década de los 40 del siglo XX

En sus finas ediciones que recuerdan las que hacían a mano los tipógrafos holandeses, la “Editorial Cruz del Sur” lanza un manojo de cartas escogidas de Teresa de la Parra como anticipo de lo que será en el futuro el Epistolario completo de nuestra grande escritora. (Habrá que pedir a Gabriela Mistral, a Lydia Cabrera, a Luis Eduardo Nieto Caballero y a otras personalidades americanas algunos de los papeles que deben guardar de Teresa para que se vea en más amplia abundancia cuánto significó en este arte difícil, nervioso, vital y grácil –sustituto escrito de la buena conversación– el talento de la autora de Las memorias de Mamá Blanca. Como toda vida hermosa, la de esta encantadora musa caraqueña gozó, tuvo gloria, esplendor, padecimiento y melancolía y a ratos ha sido su propia biógrafa). En una selecta antología de la epístola española abierta con su tocaya la monja de Ávila y continuada a través de la historia de la lengua con otros grandes nombres que tuvieron la gracia o el fuego comunicativo que exige una buena carta, ha de figurar Teresa. No todos los grandes escritores son hábiles y entretenidos corresponsales, y las cartas de Góngora, por ejemplo, resuman tristeza, áspera soledad e hipocondría, así como las de un Proust son serviles y relamidas. En Hispanoamérica Bolívar y Martí son espléndidos escritores epistolares, porque al primero se le ve hablar, atisbar, adivinar y dar órdenes a través de su correspondencia, como la del cubano tiene todo el ímpetu y al mismo tiempo, la ternura de su rica vida interior.

Nos sentamos un rato a conversar con Teresa a través de estas cartas impregnadas de la misma agilidad y volatilizada gracia de aquellas dos pequeñas obras maestras que se llaman Ifigenia y Las memorias de Mamá Blanca. Ifigenia equivaldrá siempre en nuestras letras a una especie de Madame de Clèves venezolana con toda la agudeza psicológica, cristalino lenguaje y hondura introspectiva de la clásica obra francesa. Y Las memorias de Mamá Blanca emanan como pocos libros venezolanos una fragancia solariega, un olor de tradición matizado de poesía y de sonrisa, una vertiente del buen folklore, ejemplarmente nativo –si no fuera también universal– como los cuentos de Andersen o las leyendas de Selma Lagerlöf. Por su estilo y su fantasía, Teresa es uno de los nombres que Venezuela puede delegar a la Literatura del mundo. ¡Y qué bonita delegada hace (aunque haya muerto tempranamente) entre tantos escritores célebres, pero arrugados y cavilosos, esta encantadora venezolana que tenía, simultáneamente, espíritu de duende y de ángel!

Recuerdo cuando la conocí siendo yo un muchacho de expresión demasiado provincial y balbuciente en la Caracas de 1921. No había publicado aún Teresa la primera y esquemática versión de Ifigenia, que se llamaba originalmente Diario de una señorita que se fastidia, pero era secreto a voces que tan hermosa mujer a quien se veía en todas las fiestas con sus espléndidos ojos y su aire de joven marquesa española que se vistiera en París, estaba escribiendo una misteriosa crónica, lírica, sentimental, irónica y amable de nuestra sociedad criolla. Y ya en la conversación se le deslizaban los rasgos de algunos personajes. Usaron las damas de 1921 –en un curioso paréntesis de las primeras enaguas cortas de la post guerra y de las melenas garçon de 1924– unos trajes largos, de estrecha cintura y acampanada falda que estilizaba vagamente las crinolinas de nuestras abuelas y que sentaban muy bien a aquella mujer esbelta, con algo de estatua praxiteliana, que se llamaba en sociedad Ana Teresa Parra Sanojo. Había, además en su elegancia y sus gestos aquello que sólo se puede traducir por la palabra española “solera” es decir, cultura que se lleva en la sangre, tradición y linaje espiritual en el mejor sentido. Oírla hablar era singularísimo deleite. Porque en un español que corrigió su languidez tropical en largas permanencias madrileñas, Teresa hacía leve lo serio. Amaba con pasión de artista el paisaje de Caracas; lo comparaba con otros que encantaron sus ojos de viajera –el de la Vega de Granada, el de las colinas de Florencia– y deducía, gentilmente, el carácter caraqueño por la riente gracia del valle. Otras veces parecía una historia viva como si todos los magníficos fantasmas de su infancia –los que después recogerá en Las memorias de Mamá Blanca– le estuvieran soplando y avivando su haz de encantado cuento. Y Teresa, musa de la mejor tradición venezolana, podía contarnos, porque lo oyó de sus abuelos o de las viejas criadas, descendientes de las más locuaces manumisas, episodios y anécdotas que remontaban a un siglo atrás. Hasta el dolor, el estoicismo y cierta elegancia venezolana de antigua estirpe –la que ejemplariza la figura del tío Pancho en Ifigenia– se asociaba a tradicionales nombres propios, a paladines y bellas mujeres del tiempo romántico; a la pobreza decente de otras familias defendiendo el decoro y la dignidad; a este continuo azar donde lo épico se mezcla con lo lírico de la aventurera y, a veces, desventurada Historia Nacional.

Todo expresado –antes de ordenarlo en los libros– en un prodigioso idioma. La conversación de Teresa sabía fundir –como después su prosa literaria– ese español rico y concreto, síntesis maravillosa de su aprendizaje madrileño, del más anecdótico y vivaz criollismo, con ese poquito de espíritu francés que en los hispanoamericanos más refinados suaviza los colores demasiado fuertes o las antítesis violentas del alma castellana. Era una ventaja que, contra el engolamiento y el excesivo decorativismo en que cayeron algunos de nuestros modernistas, ella no tomara, al principio, con demasiada seriedad su oficio literario. Y a la Caracas remilgosa y pacata de 1922, donde todas eran caras conocidas, debía explicarle que si había escrito no era en función de “literata” sino para no aburrirse del todo. Había aún en la autora del Diario de una señorita que se fastidia la actitud de una muchacha traviesa, intérprete de un gran linaje que, junto a los vestidos, los libros y las joyas que le llegaron de París, se pone a revolver los arcones de los antepasados, a soñar y sonreír frente a los retratos y reliquias, como contraponiendo dos estilos o dos antagónicas imágenes del mundo. Pero esta escritora de tan extraordinaria sensibilidad tiene, además, ojos y oídos para recoger todo lo que le ofrece la naturaleza del trópico: el agua, las plantas, el olor de la tierra y de los trapiches, el barro en que se revuelve su prodigioso y muy humanizado enano velazqueño, Vicente Cochocho. Todo palpita en su palabra con arte tan magistral y sencillo que no se siente un solo instante la angustia de la frase o el esfuerzo de la pincelada.

Muchas mujeres hispanoamericanas, prisioneras todavía en las más ñoñas rutinas y convenciones, estaban esperando un mensaje semejante. En Ifigenia, obra única por su gracia y su adolescente malicia que no es sino la más pura forma poética del candor, conquistó todo el mundo hispánico. Se leía, simultáneamente, en México, en Bogotá, en Montevideo, en Santiago de Chile. Conocí un viejo profesor chileno de filosofía que me confesaba como un pecado deleitoso haber dedicado a la pequeña y fantástica María Eugenia Alonso un tiempo robado a Kant.

Las cartas de Teresa que ahora recoge la “Editorial Cruz del Sur” y que son como el anticipo de un epistolario más vasto, nos permiten seguir varios de los momentos de la vida artística y personal de nuestra deliciosa escritora. A la más fina sonata con su allegro, su scherzo tempestuoso, sus instantes de nocturna melancolía chopiniana, su elegía de vida breve en lúcida marcha hacia la muerte se parece este memorial de confidencias. Apenas en 12 años, divididos en seis de esplendor y seis de penserosa nostalgia, se realiza la obra de Teresa de la Parra. En 1925 obtiene en París el primer premio de autores americanos su novela Ifigenia. Francis de Miomandre la traduce al francés en la misma colección en que se editan las obras de Katherine Mansfield y las de Virginia Woolf. Está ya Teresa en la más ilustre sociedad de mujeres del mundo. Pero también su América le llama y en Cuba y en Colombia, particularmente, se la disputan legiones de admiradores. De una larga andanza por Colombia en que mira en proyección más lejana la obra de Bolívar, sueña en escribir una biografía del libertador que no habría de parecerse a ninguna otra. Le bastará para su extraordinaria fantasía adivinadora interrogar todos los fantasmas de la melancólica Quinta de Bogotá, del Palacio de San Carlos, de San Pedro Alejandrino, así como en Caracas le son familiares la quinta de Anauco la casona de San Jacinto y toda una crónica boliviana –más íntima y confidencial que la de las Historias– que se han ido transmitiendo de viva voz, de generación en generación, como los primitivos cantantes de gesta. De aquel proyecto queda un manojo de espléndidas notas en sus cartas entusiastas al señor Vicente Lecuna. La Historia no es para ella solamente lo que se congeló en los libros, sino lo que escuchó y evoca como inmensa tradición de familia. Como en las viejas cocinas campesinas, al caer la noche, en la memoria poética de Teresa siempre hay cita de duendes y fantasmas. Ella sabe hacer contar su testimonio fantástico a las cuarteadas puertas de cedro, a los cofres, las sayas, las espadas y dolmanes de Ayacucho, a las cartas y papeles amarillentos que se guardan en los bargueños. Ella enseñará al mundo como ha sido la aventura, pasión, heroísmo de nuestra alma de criollos tropicales. Y el júbilo de lo que se propone hacer y de todo lo que tiene que contar colma estas cartas vibrantes de su momento esplendoroso. Vuelve a París para completar su imagen del Bolívar juvenil, del que se paseaba por las arcadas del Palais Royal y de la calle Rivoli, soñando ya en las grandes peripecias románticas del siglo. La fama, el talento y la belleza ya son como círculos fatales que acosan su vida y pronto se sentirá cansada. Hay un retrato suyo de cuando termina en el sur de Francia Las memorias de Mamá Blanca que revela en la melancolía y fatiga del rostro los primeros síntomas de su enfermedad. «Comencé a adelgazar sin razón aparente; sentía un infinito cansancio moral, un gran descaro de vivir» escribe a su amigo Zea Uribe.

Y ya se inician entonces los años melancólicos de Teresa de la Parra; los del largo monólogo e introspección de sus mejores cartas. La fiesta del mundo y el turbador llamado del Arte se interrumpió bruscamente y hubo que guardar el último vestido de baile para ir a internarse en un sanatorio alpino. Allí, en unos largos meses de 1932, homologando su caso con el de los personajes de la famosa novela, lee La montaña mágica de Thomas Mann. “Me causó una especie de molestia invencible ver como el autor sólo parecía fijarse en lo exterior; páginas y páginas con todas las manifestaciones vulgares de los vulgares, cuando hay a veces en una sola palabra, en una sola mirada silenciosa toda la revelación de un drama desgarrador que se calla” comenta patéticamente en una carta a Rafael Carías. Y es que ahora Teresa, despojándose de toda gala, parece internarse en la noche del espíritu. A través de la enfermedad y del trato con tantos seres que padecen descubre otra dimensión del mundo. «O marcha –como dice en otra carta– a buscar tesoros distintos de aquellos que se guardaban a los veinte años.

Teresa de la Parra hubo de morir silenciosamente en un instante en que los venezolanos ni siquiera nos detuvimos a meditar cuánto significaba su nombre en la más depurada tradición cultural del país. Se mezclaron en esos meses de 1936 la primera liquidación de la dictadura gomecista con todas sus luchas y sus esperanzas y la trágica zozobra de la Guerra Civil española. Muchos, sin leerla y enceguecidos de política, consideraron superficialmente la obra de Teresa como un elegante testimonio aristocrático, que nada decía a las pasiones de ese momento. Pero ya venciendo tiempos y modas, Teresa se destaca como uno de nuestros escritores clásicos. En la prosa más cristalina, en el perfecto tono natural de una buena conversación, ella recogió lo más íntimo y añorante del alma venezolana. Le salvó de toda retórica transitoria aquel perfecto equilibrio de forma, espontaneidad y gentil intuición femenina que hace que en la literatura francesa la novela de madame de La Fayette valga tanto como los sermones de Bossuet. ¡Qué gran magisterio de Estética, Poesía, diáfano idioma y fragante venezolanidad podrían cumplir Las memorias de Mamá Blanca en las escuelas y colegios del país! Si en nuestra educación hubiera mejor gusto y menos pedantería, ya se estaría leyendo a Teresa en todas partes para enseñar el lenguaje en que todos quisiéramos hablar. Y hay que agradecer a la “Editorial Cruz del Sur” el gusto inolvidable de esta conversación póstuma.

Mariano Picón-Salas