Oscar Tenreiro

He escrito unas cuantas veces que cuando yo era apenas un adolescente que empezaba a entender el mundo, durante un viaje a Chile tocaron mi alma muchas cosas que transformaron mi vida y me llevaron hacia lo que se me antoja llamar hoy un punto de partida. Terminaba yo entonces –septiembre de 1958– el segundo año de arquitectura y había viajado hacia el Sur junto con Gonzalo Castellanos Monagas, estudiante del quinto año, ambos con el papel de representantes de los estudiantes de nuestra Facultad ante un Congreso Panamericano de Estudiantes de Arquitectura que habría de sesionar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile ubicada cerca de lo que era en esos años el aeropuerto de Cerrillos, conexión de Santiago de Chile con el mundo. Permanecimos en Santiago un mes completo y algo más, antes de continuar hacia Buenos Aires y luego a Montevideo, Porto Alegre, Santa María, Rio de Janeiro y finalmente Caracas.

Y lo que me interesa destacar como uno de los motivos de estas líneas, es que conocí en Chile durante ese mes escaso, personas que recordé agradecido a lo largo de los años que siguieron. Y gracias a ellos me abrí hacia una forma de vivir y pensar que se hizo espacio central de mis expectativas emocionales y espirituales. La Fe religiosa, por ejemplo, entró en mi alma con una fuerza que iba a estar conmigo a lo largo del tiempo que hoy me gustaría llamar mis años chilenos. Y casi se me ha hecho recuerdo, si no fuera porque aún la sigo persiguiendo con muy poco éxito.

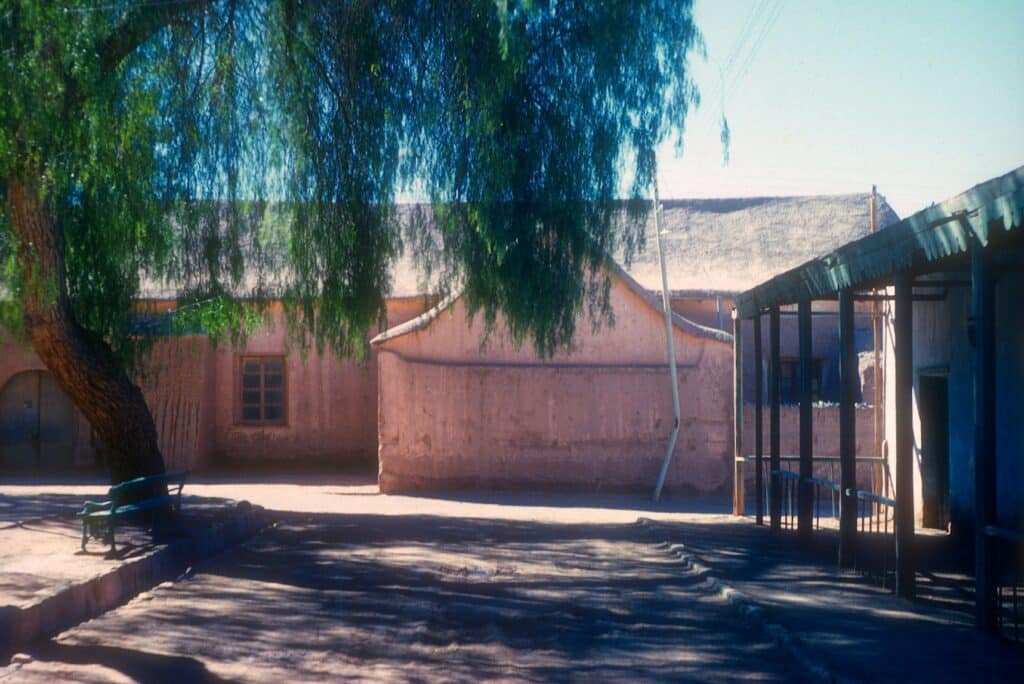

La sede de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en septiembre de 1958.

La foto oficial del Congreso. Yo estoy justo debajo del último subiendo la escalera. Gonzalo cuatro personas a mi izquierda, en la escalera.

**********

El avión que nos transportó desde Panamá, luego de hacer la primera etapa desde Caracas en Panam, la gran aerolínea de esos tiempos, era un viejo DC-4 en el cual el equipaje iba tapado con unas lonas detrás de los pasajeros. Pertenecía a una empresa (Cinta-Ala) que en Venezuela llamaríamos pirata, destinada a desaparecer como consecuencia de su inviabilidad económica. Fue la única con tarifa que podíamos pagar. Y todavía recuerdo cuando en el aeropuerto de Panamá me acerqué junto con Gonzalo a confirmar las reservaciones, yo, muchacho de 18 años, tímido y excesivamente circunspecto, las sonrisas irónicas de los empleados que atendían. y uno que otro…si acaso llega.

Y sin embargo puedo decir hoy que ese viaje lo viví con un entusiasmo que no he vuelto a sentir como pasajero. El ruido de los cuatro viejos motores, el frío y las incomodidades causadas por las carencias del avión, lo compensaban la simpatía de dos lindas aeromozas y la animada conversación entre los pasajeros, que nos veíamos como viejos conocidos. Actitud de estar en casa que no desapareció con el aterrizaje para reaprovisionamiento en Talara al norte del Perú, región petrolera en ese tiempo, no muy lejos del hoy muy famoso Chiclayo, en donde tuve mi primera y fugaz experiencia del altiplano andino. Yo iba sentado al lado de una dama boliviana –bonita, sin exagerar– que se llamaba Emma de la Llosa, nombre que he retenido por haberlo escrito en una libreta que fue mi compañera en todo el mes chileno y conservé años después. Emma me conversó mucho y terminó pidiéndome que le pasara por la aduana chilena, proverbial en su estricta aplicación de normas, un radio de baterías portátil, tesoro especial en el Chile de entonces, donde todo lo importado pagaba aranceles altísimos. Lo hice, dije que el radio era mío…y no pasó nada que lamentar.

Y regreso a lo de experimentar el altiplano, lo cual reviví en Atacama, norte de Chile, un par de años después, para recordar la edad que yo tenía entonces (18 años) para justificar –o explicar– mi ignorancia. Porque me sorprendió de un modo especial al bajar del avión la infinita y rojiza planicie (un enorme plano inclinado) que se extendía desde el mar hasta los comienzos de las cumbres andinas con una temperatura del aire que pudo haber sido a esa hora de casi mediodía de unos benéficos 15 grados y mínima humedad. Una combinación imposible de imaginar y una impresión de la inmensidad andina que hicieron efecto en un tropical personaje como lo era yo, nacido en tierras arcillosas de un color que anuncia treinta y cinco grados a la sombra y 80 por ciento de humedad. Fue para mí, ese cortísimo tiempo en Talara, me atrevo a decirlo, como un tirón de orejas que me recordaba la muy antigua, larga y compleja historia que tomó forma desde donde yo estaba hasta dos mil kilómetros más hacia el sur. Historia que olvidamos.

**********

Después de Talara el avión pararía en Lima, donde llegamos a media tarde, lo cual nos dio tiempo para ir al hotel (incluido en el costo del pasaje) y darnos un paseo por el centro antes de dormir, paseo que me dejó grabadas imágenes que nunca he olvidado. Como la de los balcones de alguna casa colonial bien conservada que volaban sobre la acera por donde caminaba una hermosa limeña quien me pareció que traía consigo la canción de Chabuca Granda que habla de la Flor de la Canela, de moda en Caracas por esos días:

Jazmines en el pelo y rosas en la cara / Airosa caminaba la Flor de la Canela…

Y al recordar aquella tarde, los sorpresivos caminos del pensamiento me llevan hasta César Vallejo, peruano inmortal, para decirle con palabras de él a la mujer de mi vida, como le dije hace muchos años cuando también estábamos lejos el uno del otro:

Esta tarde en Lima llueve. Y yo recuerdo

las cavernas crueles de mi ingratitud;

…Esta tarde llueve, llueve mucho.

¡Y no tengo ganas de vivir, corazón!

**********

Y tampoco tengo ganas de vivir hoy, pero sí las tenía cuando llegamos a Santiago un poco avanzada la noche, y por falta de información nos alojamos en un hotel distinto al que se había reservado para los invitados, un poco más que básico, con baños sólo por piso, y se llamaba Cervantes. El nuestro de esa noche no recuerdo su nombre, pero sé que quedaba en el centro y sirvió para algún que otro comentario crítico acerca de los venezolanos ricos que, para completar, llegaron hasta la sede del Congreso en taxi, el colmo de la extravagancia. En todo caso terminamos alojándonos durante el mes chileno en el apartamento de Rafael Escobar, primer secretario de la Embajada de Venezuela, amigo de Gonzalo, quien nos llevó uno de esos días iniciales a almorzar con Vicente Gerbasi, nuestro Embajador, valioso poeta venezolano, y su familia.

El centro de Santiago me hacía pensar en una ciudad europea. Estaba desierto porque era 20 de septiembre dos días después del Día Nacional de Chile. Las calles semi-vacías nos ayudaron durante unas horas a explorar una buena parte del digno e interesante corazón de la ciudad, en el cual Gonzalo aprovechó para mostrarme unos cuantos ejemplos de super-decorada arquitectura de comienzos del siglo veinte, que él llamaba, apoyándose en un crítico cuyo nombre olvidé, Repostería Arquitectónica, de lo cual había y tal vez todavía hay unos cuantos ejemplos en el centro de Santiago. Nuestro paseo en la ciudad vacía, la quietud de las calles y posteriormente la gente celebrando en los parques nos hablaban de la importancia que el Día Nacional tiene, o tenía, para los chilenos. Y uso el tiempo pasado porque la paz de la ciudad que empezábamos a conocer, asociada al ambiente de fiesta en familia o entre amigos, del cual pudimos ser testigos en los días inmediatos que siguieron, lo veíamos, reflexionando después, como saludo al Chile que nació de la voluntad para crear instituciones que buscaban la democracia, un país que hoy está casi oculto como resultado de los conflictos que le dieron forma a un sistema dictatorial que hirió en lo más profundo el alma de los chilenos y cambió su modo de vivir, los alejó de la imagen de paz que se nos mostró a Gonzalo y a mí esa mañana.

**********

Ahora inserto aquí, luego de mínimas correcciones, el texto que publiqué en este blog el 9 de marzo de 2009 recogiendo algunas de mis impresiones de ese viaje. Decidí publicarlo ahora como complemento porque reitera algunas cosas sobre mi percepción de Chile que considero válidas y vigentes. Intercalo algunas interesantes líneas escritas por Gonzalo Castellanos Monagas incluidas en el informe que presentamos al Centro de Estudiantes de Arquitectura en julio de 1959. Aquí va:

El texto que sigue fue publicado en este Blog, el 9 de marzo de 2009

Ese Chile en nosotros

Escribí la semana pasada sobre un viaje que marcó mi vida, cuyo destino inicial fue ese país de un lejanísimo Sur que siempre he pensado que forma con el nuestro una díada, análoga a la del Yin y el Yang: Chile.

Cuando mi compañero de viaje, Gonzalo Castellanos Monagas y yo nos despertamos el 20 de Septiembre luego de dormir en un hotel caro porque nadie del Congreso de Estudiantes nos esperaba en el aeropuerto; antes de ir a la Facultad de Arquitectura frente al Aeropuerto de Cerrillos, dimos unas vueltas por la ciudad que apenas se desperezaba de las celebraciones de la Independencia. A mis dieciocho años era la primera vez que paseaba por una ciudad europea. Hacía frío además y todo era gris en el centro de Santiago, lugar que mi compañero y yo no cesaríamos de elogiar en lo sucesivo gracias a su atractiva vitalidad aún en tiempos de mucha escasez, a su dignidad de ciudad digna y de haber sido el resultado de muchos años de vida urbana que contrastaba con la precariedad de nuestro mundo tropical siempre dispuesto a iniciar algo prometedor, ajeno a cualquier tradición distinta de la de comenzar. Así escribió después Gonzalo en el Informe que presentamos ante nuestro Centro de Estudiantes: «Santiago no es una ciudad en formación como Caracas, ya no se abarrota sino que se expande gradualmente; es una ciudad estabilizada y como tal ofrece todas las seguridades y todas las rémoras que la estabilización provoca. Es una ciudad que se formó bajo la influencia de Europa y repitió los errores y ventajas de las ciudades europeas; así como Caracas repite hoy los errores de las ciudades americanas».

«Ya instalados en un Hotel de nombre ilustre (Cervantes) pero de servicios mínimos, empezamos a sentirnos seducidos. Gonzalo me hacía notar en el trayecto del hotel al Congreso a las familias invadiendo los parques de la ciudad, (el Cerro Santa Lucía o el San Cristóbal o el enorme Parque Cousiños) sin dejar de pensar que en Caracas no existía nada igual o parecido (todavía faltaba el Parque del Este) y que pasear con la familia por las calles no era posible en nuestra ciudad de aceras rotas y tanquillas amenazantes.»

«Pero aparte de la lección sobre vida urbana que Santiago habría de darle a estos dos jóvenes, habría muchas otras. Chile era entonces un país «pobre», que como tantos de los nuestros aún no se percataba que su verdadera riqueza era su gente; y se debatía en las típicas oposiciones dualistas y perversas del juego político de esos años. Había mucha escasez, muchas limitaciones, compensadas sin embargo con un don de hospitalidad, de apertura generosa hacia lo distinto, nunca exenta de una cierta conciencia de superioridad cultural o acaso moral. Esa modestia pecuniaria, ese disponer de sólo algunas cosas de las que el consumo ofrecía, compensado en la conciencia de cada quien por un orgullo íntimo sobre lo que ese lugar del mundo había sido y deseaba ser a lo largo de una historia donde la violencia había sido sobre todo verbal, atenuada, era la distinción del chileno de entonces. Había en la gente una especie de moral colectiva, de timbre de orgullo, no fanfarrón como el nuestro (o como la del chileno «rico» de ahora), que allanaba el camino hacia el encuentro personal, hacia la conversación, hacia el deseo de conocer al «otro.»

No fue sólo por lo que me pareció desenfado, ausencia de gazmoñería y por ello mismo encanto de la mujer chilena, interpretado muy bien por las muchachas estudiantes que nos saludaban con un besito que en esos tiempos no era costumbre venezolana, sino una personalidad especial, atractiva, lo que me cautivó. Y muchas cosas anecdóticas, pero de buen vivir experimentadas a retazos, como la invitación permanente a tomar las once, el té inglés chilenizado de las cuatro de la tarde, las preguntas genuinamente interesadas sobre nuestro origen, sobre el trópico idealizado o menospreciado (¿hay universidades allá? me preguntó una vez una señora). Y sobre todo la constante referencia a motivos superiores, religiosos, políticos, de filosofía personal, culturales, en suma, en la conversación con cualquiera, hasta en la de los de humilde origen, talante que siempre he echado de menos en Venezuela donde nadie quiere mostrarle al otro su intimidad «espiritual».

**********

En los años siguientes Chile ocupó en mí mucho espacio. Y sé que lo ocupó también en Gonzalo y en tantos venezolanos que allí vivieron. Como Beltrán Alfaro, estudiante de arquitectura pecoso y galán quien estaba terminando sus compromisos en Chile para regresarse con su familia a Venezuela. Su padre, de nombre Jesús, dirigente político del partido Acción Democrática en el sector educativo, había tenido que exiliarse en Chile forzado por la dictadura de Pérez Jiménez que había caído el 23 de enero de ese mismo año. Así que podían regresar. Y allí estaba Beltrán, recibiéndonos en la entrada de la Facultad de Arquitectura, llevándonos hasta el cafetín para un café, aparte de contarnos cosas para ponernos al día sobre el Congreso, pese a que él no participaba por razones que olvidé. Simpático, atildado en el hablar, quien se extrañaba de la tela gruesa de mi heredado «terno» y habría de ser gran amigo. Fallecido en 2006, Beltrán y yo fuimos muy amigos y en los años posteriores trabajamos varias cosas juntos aquí en Venezuela. Nunca le faltó sentido del humor y una especie de orgullo de ser independiente. Y, cosa única, se desinteresaba del dinero. Entendí, creo, la chilenidad de Andrés Bello, o mucho más tarde de Picón Salas. O, en nuestro tiempo, el cariño por los chilenos profesado por Fernando Acuña, psiquiatra, que fue de paseo y se quedó más de diez años, o el de Adolfo Aristeguieta, médico y profesor. Y muchos otros que encontraron allá lo que buscaban aquí sin éxito. Regresé dos años después, viví allá un año y nació en la Clínica Santa Ana mi primogénito, hoy médico.

**********

Volví a Santiago, separado de mi primera esposa con quien había tenido cuatro hijos, en un viaje de intercambio académico treinta años después. Ya sobre la frontera chilena veía desde el avión salares y desiertos andinos rodeando feraces valles que eran como analogías de mis memorias. Pero encontré un país cambiado y no estaba a la mano ese ser acogedor y cálido al cual me he referido. Había pasado la inexplicable dictadura de ellos dispensadora de heridas. y la modernización modificó hábitos, estiró los semblantes, ahuyentó el tiempo libre y opacó las ganas de conversar. También nosotros tenemos una dictadura inexplicable con otras ropas. Y seguimos sin ganas de conversar de verdad

Hasta aquí mi texto de marzo de 2009

Lo que llevo escrito hasta ahora, y lo que en 2009 publiqué sobre mi viaje a Chile de hace 67 años, ha sido estimulado por las respuestas a las preguntas que le hizo un periodista de El País de Madrid, hace algo más de una semana, a Arianna de Sousa García joven escritora venezolana que vive en Chile, a raíz de la publicación por la Editorial española Seix Barral de su novela Atrás queda la tierra.

Ante la pregunta …«Chile está muy distante de Venezuela ¿Cómo es como país de acogida?» Arianna respondió: «Chile es un lugar brutal. inclusive para los chilenos. Las características geográficas modelan un montón el carácter. El frío se mete en el cuerpo; se ha metido en el mío, y pienso que en el de todos. Y en ese sentido, la incomodidad del frío hace que la gente no pueda mirar al otro, ni ocuparse de otras cosas. No es solo con los venezolanos. Han tomado la palabra Caribe como insulto. Y que belleza más grande ser del Caribe, no me lo puedo tomar como un insulto. Estoy muy orgullosa. Estamos un montón de colombianos, dominicanos, haitianos, unidos por esa palabra con la que nos quieren insultar. No creo que sean así por ninguna razón, creo que las bases de Chile están mal y han hecho de su sociedad una muy egoísta. La mayoría de las familias chilenas no llegan a fin de mes. Al final, es el Estado el que nos ha puesto a todos en esta posición de pelícanos, de tener que pelearnos entre nosotros por todo»…

Y la otra pregunta cuya respuesta me hizo pensar fue: ¿Considera a Chile su hogar?: No, Voy a cumplir nueve años allá, he tenido la suerte de tener amigos chilenos, y mi pareja es chilena. Pero no puedo. Es muy triste porque sí es el hogar de mi hijo…»

**********

Hablé al principio de estas líneas de mis años chilenos como un tiempo en el cual las impresiones del viaje que vengo comentando estaban unidas de muchas formas a otros aspectos de mi sensibilidad personal, a otras caras de mi alma, como diría el psiquiatra venezolano José Luis Vethencourt (1924-2008). Y una de esas caras, pienso que la más importante, es la de la trascendencia, a la que trata de responder – siempre sin lograrlo –la Fe religiosa. Porque en esos días chilenos me adentré en ese espacio creyendo haber encontrado respuesta definitiva a mis inquietudes. Y sobre la Fe religiosa y mis años chilenos es mucho lo que puedo decir. Había salido de Venezuela para Chile con muchas preguntas sobre la Fe, consecuencia de mi interés por los fundamentos cristianos en la política, sobre lo cual hablé en la entrada Jesús Antonio (8) que publiqué hace poco en este Blog. Pero de ese tiempo, en cierta medida iniciático, me quedó una especie de intranquilidad que podría llamar espiritual la cual habría de acompañarme no sólo durante el viaje sino en el tiempo que siguió. Sin embargo, retuve la convicción de que había encontrado las respuestas que buscaba, lo que en un primer momento me llevó a ver como imposible que Arianna y yo estuviéramos hablando sobre el mismo país. A menos de que nos hubiéramos hecho muy conscientes de que en medio siglo puede no sólo la gente sino un amplio contexto humano, cambiar irremediablemente. Transformarse en algo así como el aspecto contrario de una sola realidad. Es eso, me parece, lo que llevó a Arianna y seguramente podrá llevar a muchos más, a decir lo que dijo. Algo muy fuerte tenía que haber ocurrido, algo muy rotundo, aplastante.

Y en verdad ocurrió. Irrumpieron en el mundo chileno y en el venezolano dos dictaduras en tiempos distintos y con aparente signo contrario unidas sin embargo en una sola realidad: la del abuso humano, el cinismo, la crueldad, la mentira, la irresponsabilidad ante el atropello de los valores esenciales de la vida que estamos llamados a vivir. No fue un golpe de timón, como diría un analista. Chile y Venezuela cambiaron a golpe de dictadura. A los dos países los cambiaron para muy mal dos cataclismos, dos catástrofes. Y las catástrofes les rompen el corazón a las personas, las transforman, en cierto modo las golpean y les cortan la respiración. Y también¬ –esto es muy importante– las hacen egoístas, ven sólo hacia sí mismas, uno de los rasgos que señala Arianna en el chileno.

Concluyo: Sí, lo creo, la gente en ambos países, el ambiente, el contexto como diría un sociólogo, cambió radicalmente de cara. Y estas líneas las escribo tratando de comunicar que he tenido una especie de revelación, un descubrimiento personal, mientras buscaba la clave de la tajante disparidad entre la visión que hace más de cincuenta años tuve de Chile y la que hoy tiene Arianna. Aparte de todo lo que se puede decir de las dictaduras, que es mucho, cuando a las personas se les cortan las conexiones que permiten aceptar y comulgar con quien es diferente, se aplasta y deforma el corazón humano. La psique personal y colectiva se quebranta. Y por eso después de treinta años de estar enamorado de un país, al regresar a él me des-enamoré cuando percibí la casi oculta autocomplacencia que hoy alimenta en muchos chilenos la pretensión de haber superado lo negra historia que los transformó. Las dictaduras aparte de restringir la libertad, destruyen los senderos que llevan al encuentro con el otro. De eso me di cuenta en carne propia.

**********

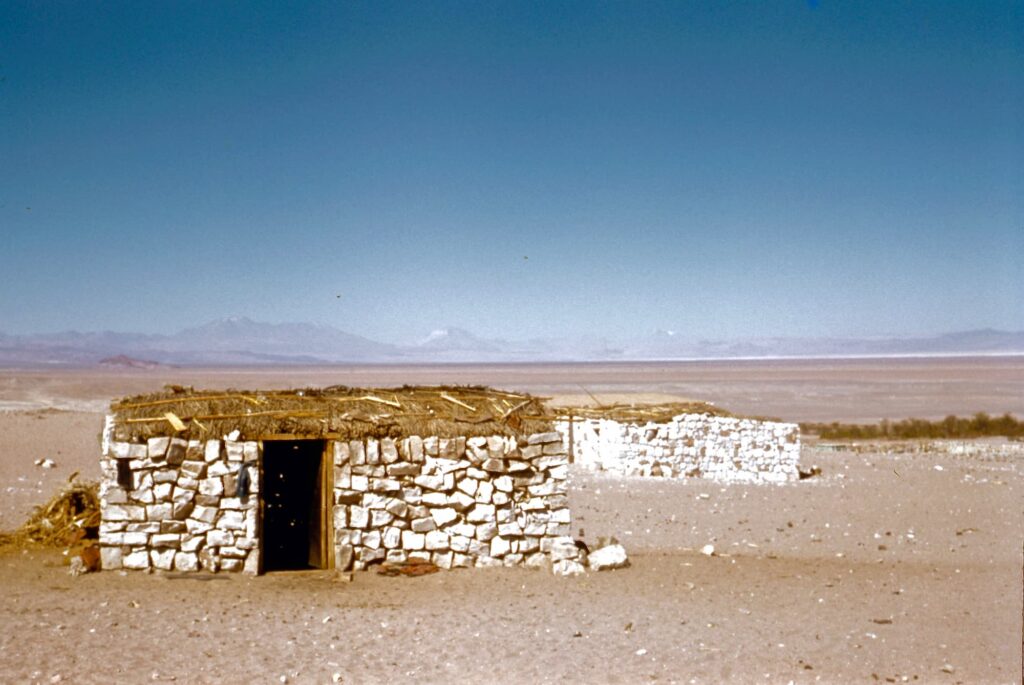

(Un par de años y un poco más después de mi paso por Talara, gracias a circunstancias que comentaré después, pude visitar el norte chileno. Estuve en Antofagasta, Arica, Tocopilla, Iquique y puntos intermedios, pero lo que me impactó de modo indeleble fue la maravilla natural que es el Desierto de Atacama. Pasé una noche en San Pedro de Atacama (corazón poblado del desierto) y al día siguiente estuve por los alrededores. Tomé unas fotos que son para mí hoy como un tesoro. Incluyo algunas aquí con la idea de que los lectores tengan una impresión mas precisa de ese lugar extraordinario que es el altiplano andino. Mi visita fue en 1961. No recuerdo con seguridad el mes.)

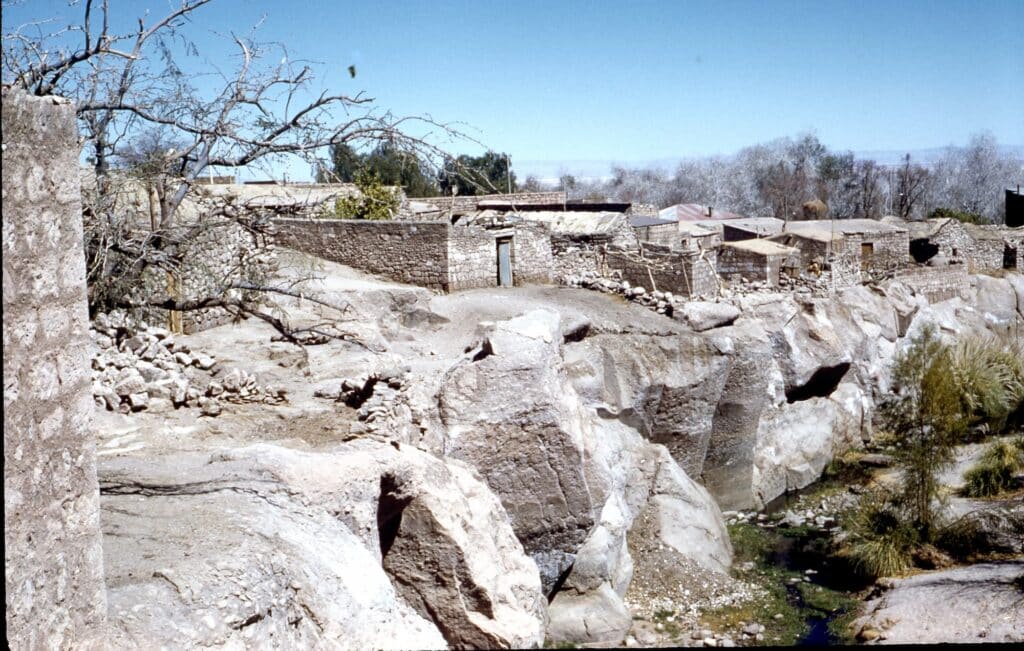

Paisaje lunar

Por ese tiempo me interesaban mucho los cementerios. Este es el cementerio de San Pedro de Atacama. Al fondo, la silueta de un volcán extinguido

Portal del cementerio.

A lo lejos un salar.

Hermosísima imagen. Al fondo se vislumbran algunos picos nevados.

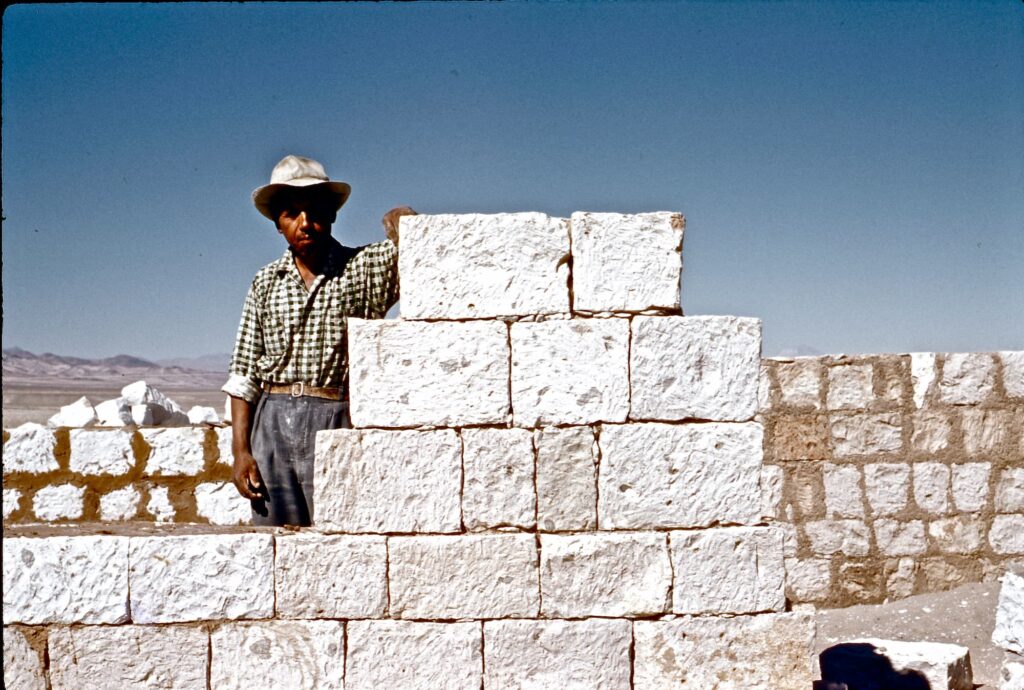

Tal vez cuando él nació se empezó a tallar la piedra.

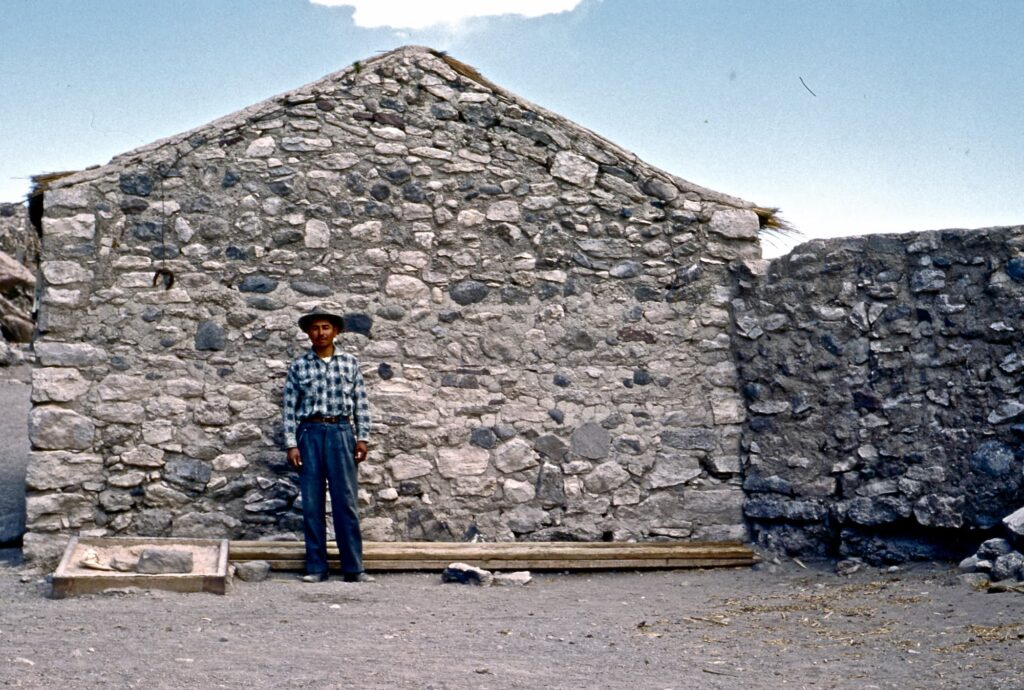

No retuve su nombre, pero recuerdo su jovialidad.

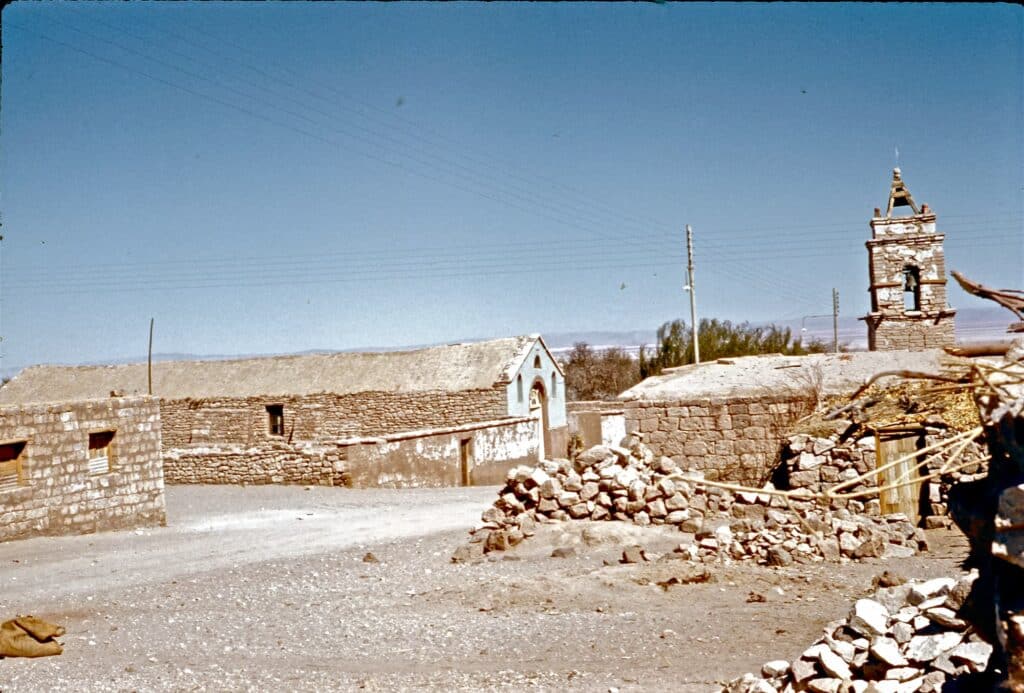

Al fondo la nave de la iglesia separada del campanario.

La nave.

Por las calles de San Pedro de Atacama.

A la derecha la pensión donde pasé la noche.

Una grieta natural se abre hacia la poquísima agua subterránea.

La cruz. los muros. los techos.

Junto al sagrario un cristo flagelado y una madre sufriente. Foto movida