Oscar Tenreiro

En el Renacimiento, con la aparición de los arquitectos como nuevo grupo social, sujetos de una educación que podríamos llamar especializada, se pone la mesa para facilitar y encauzar las inquietudes de los poderosos. Se modifica la tríada heredada de la Edad Media (ver Digresiones 10): Poder, Maestro Constructor y Edificio para convertirla en la cuaternidad Poder, Estilo, Arquitecto y Edificio, que se consolidó a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por una parte se generaliza la aplicación al edificio de las normas estilísticas que incluyen el fervor al ornamento que tanto hemos mencionado; e igualmente se convierte en indispensable la presencia del arquitecto como intérprete responsable de su correcta aplicación y a la vez instrumento de los deseos del poderoso respecto a qué y cómo construir. En lo sucesivo será el arquitecto mediante su conocimiento de lo que pudiéramos llamar las razones de la arquitectura, y gracias también a su capacidad para resistir o dar paso mediante un proceso de transacciones a las imposiciones del Poder, quien definirá los rasgos formales del edificio (la nueva actitud que se manifiesta en los albores del Renacimiento y sobre la cual comentamos anteriormente). Así, si bien puede decirse que se abre un espacio importante para que a partir del saber y el espesor cultural del arquitecto se sumen méritos a la arquitectura de la cual es el autor (nuevo modo de referirse a su papel), la discrecionalidad con la cual es favorecido, es decir, la capacidad para tomar decisiones de modo autónomo, hace al edificio más vulnerable a la arbitrariedad, a su arbitrariedad, al igual que a la arbitrariedad del poderoso, algo que era mucho más improbable, más difícil de sostener, en los siglos anteriores.

A partir de esta constatación es mucho lo que podemos reflexionar los arquitectos de hoy respecto, por ejemplo, a la arquitectura del espectáculo como producto de la interferencia de lo puramente mediático como expresión de poder y el oportunismo del arquitecto de éxito.

El poderoso, o el que representa al poder en tiempos más democráticos, por su parte y teniendo el sartén por el mango, busca identificar la arquitectura con su figura política y cultural. Hace prioritario de su ejercicio la construcción de edificios que quieren ser la expresión de su identidad. Si ello es cierto tradicionalmente y seguirá siendo cierto en cualquier sistema político, se hace muy marcado, característico, fundamental, por parte de las grandes monarquías que son, junto al poder eclesiástico, las que asumen la tarea de construir la ciudad mediante la inserción del monumento –el palacio, el templo, patrocinios del Poder– en el tejido urbano.

Llegamos así al asunto central: la hipótesis de que fue el arquitecto y no necesariamente prescripciones externas a su criterio –la imposible evolución autónoma de un estilo–como figura instrumental que vincula al Poder con la arquitectura y como ejecutor discrecional de las normativas establecidas, lo que hace posible tanto los avances que su brillantez o capacidad superior de juicio hace realidad, como a los errores y retrocesos producidos por sus limitaciones; todo ello sumado al impacto que respecto a decisiones sobre lo que se debe construir tienen los gustos o caprichos del portador del poder, es decir, las interferencias de la vanidad o la ignorancia ilustrada tanto en el proyecto como en la construcción del edificio: el contexto barroco.

**********

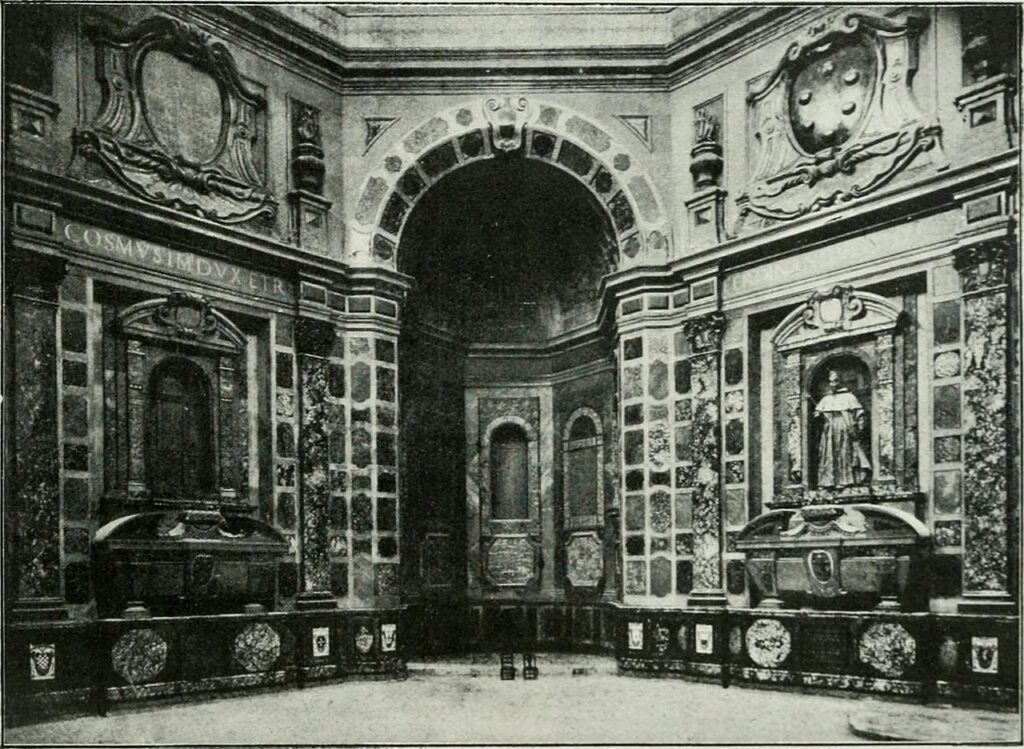

Un ejemplo paradigmático de estas interferencias y del modo como se convierten en regresión, anulando los avances, o dicho de otra manera, contaminando la arquitectura con el capricho que –lo más negativo– termina siendo imitado o al menos crea precedentes que justifican nuevas regresiones, es el de la Capilla de los Príncipes que ordenó construir Fernando II de Medici (según una idea inicial de su padre Cosme II) adosada a la parte posterior del ábside de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, de Brunelleschi, iglesia que es parte importante del conjunto donde se encuentra la Biblioteca Laurenciana, ésta a su vez del lado Este de los claustros adyacentes al templo, iniciada en torno a 1625, casi dos siglos después de la muerte de Brunelleschi. Se trata de una prueba muy representativa de que las agresiones a un legado cultural están siempre al acecho y que el espíritu crítico nuestro respecto a ellas no puede archivarse con el argumento de que son nobles herencias, porque, o no son tan nobles como es este caso, o son muestras de poco mérito de lo que fue.

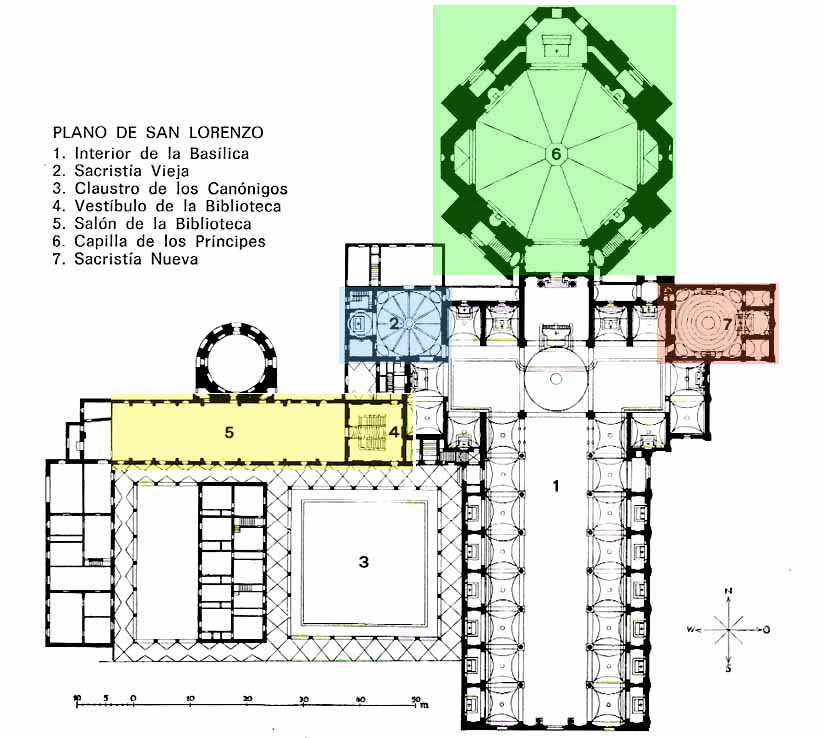

Planta del conjunto de San Lorenzo, las Sacristías, la Capilla de los Príncipes, la Biblioteca Laurenciana y los claustros.

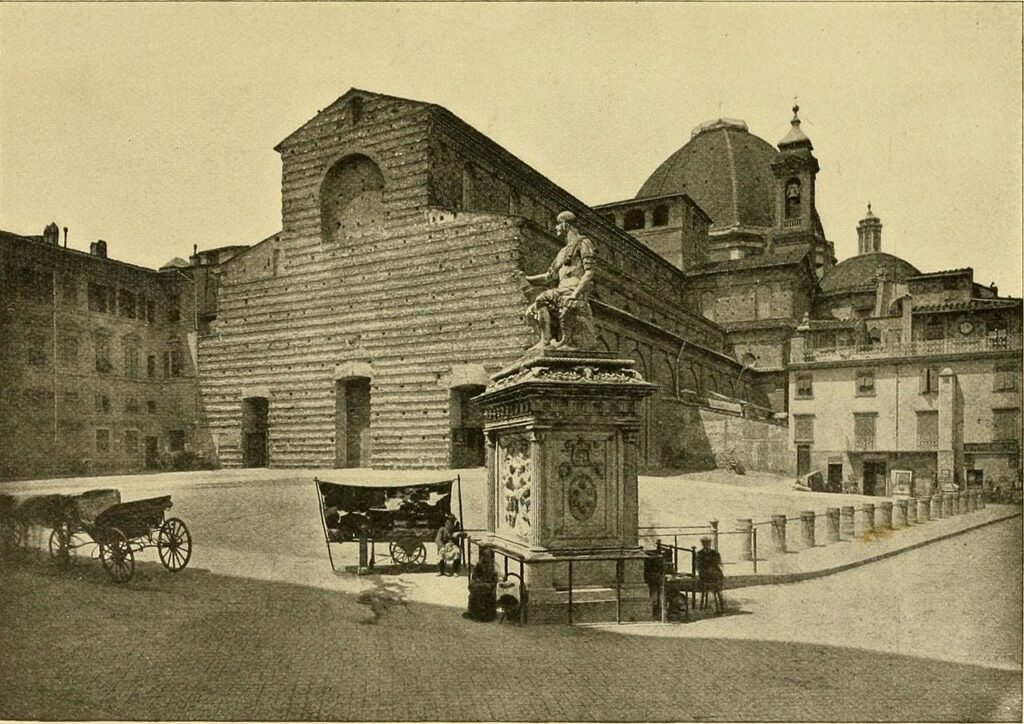

Conjunto de San Lorenzo. La Cúpula imitación de la del Duomo (sin la linterna) es la Capilla de los Príncipes

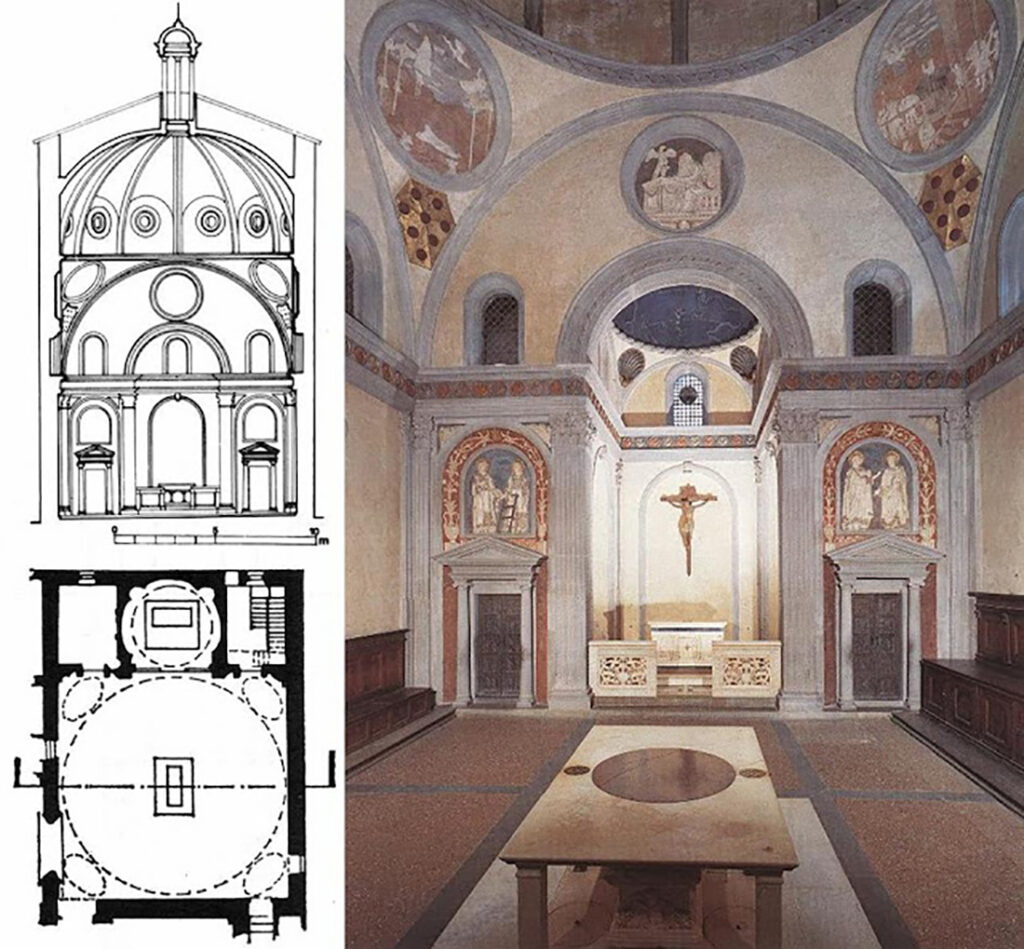

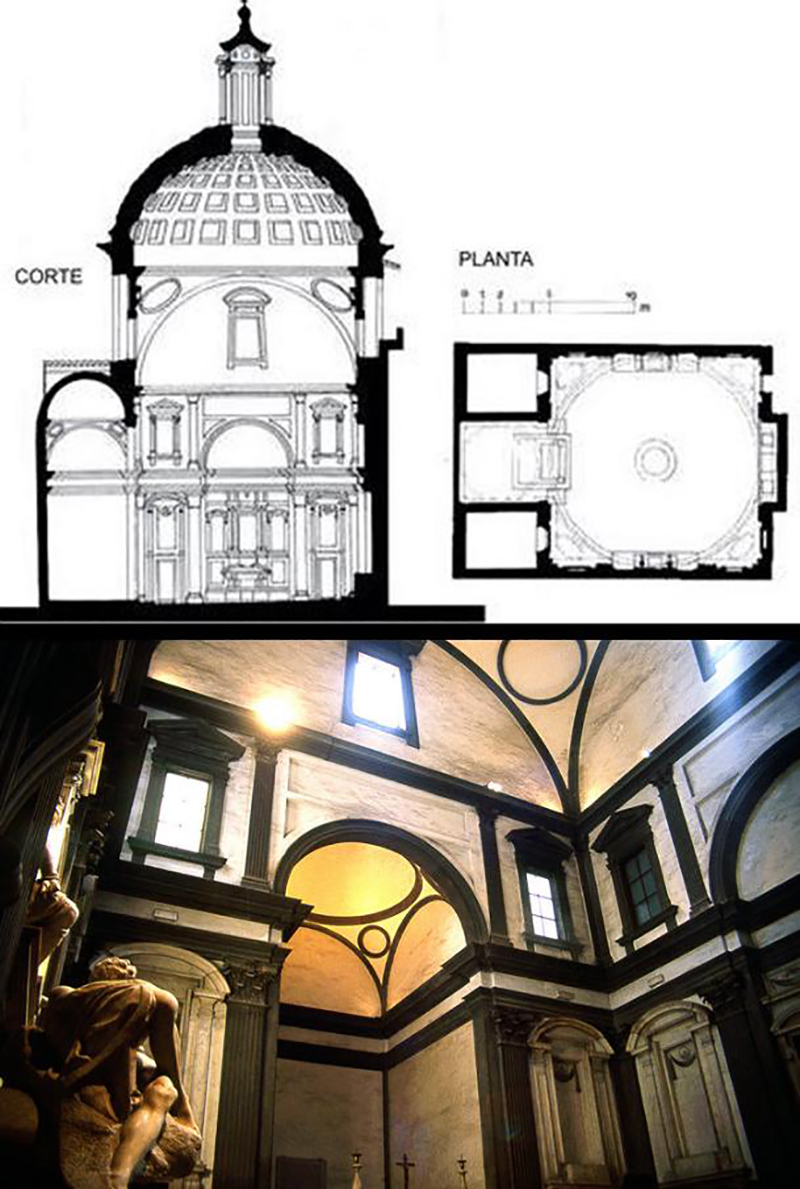

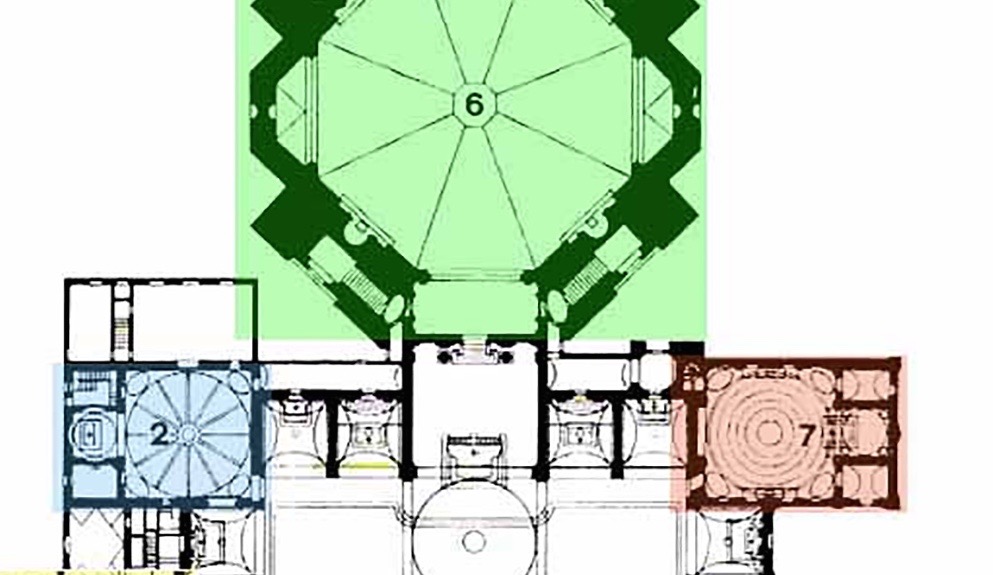

La Capilla de los Príncipes es una capilla funeraria, tema muy querido a los poderosos de entonces. Es muy grande, exageradamente grande para ser una capilla, coronada además con una cúpula muy alta –en sí misma un esfuerzo constructivo de importancia– con la idea de hacerla parecer como remate del volumen del templo al cual se adosó. Desde lejos –desde los techos de las capillas o la linterna de Santa María de las Flores– parece que fuese la lógica cúpula del crucero pero está en realidad pegada del ábside, alterando completamente las proporciones originales del conjunto, descubriéndose en un segundo examen su condición de imitación vanidosa de la cúpula de Brunelleschi. Roba además protagonismo a las dos sacristías del templo, la Vieja construida por Brunelleschi entre 1419 y 1422, y la Nueva construida por Miguel Ángel un siglo después, capilla funeraria de Giuliano y Lorenzo de Medici (el Magnífico) comenzada en 1521 quedando inconclusa la estatuaria (las que realizó se convirtieron en ejemplos superiores del arte escultórico universal) con su partida definitiva para Roma en 1534.

Detalle de la planta con parte del transepto. 2 Sacristía Vieja, 6 Capilla de los Príncipes, 7 Sacristía Nueva.

Las sacristías no lo son en realidad, aunque pudieron cumplir con ese papel, se trata de recintos monumentales (en el sentido de su vocación de autonomía), no muy grandes, cada uno cubierto con cúpula central, la Nueva de mayor tamaño, adosados a los lados Norte y Sur del ábside y el transepto, ejemplos de la más esencial arquitectura renacentista que se revelan como volúmenes casi puros hacia el exterior, dejando a la vista la mampostería de ladrillo y piedra de sus muros. Operaciones éstas, de adosamiento al transepto del templo, bastante comunes en esos tiempos, que tal vez por eso sirvieron de justificación a la muy voluminosa intervención principesca cuyo interior se trabajó durante el primer tercio del siglo XVII con un grado tal de descontrol decorativo que se dice que ni siquiera pudo contar con la simpatía de los florentinos, hasta que se aceptó como una muestra del gusto de la época. Una muestra más de cómo, a pesar de haber sido la vanidad y el capricho inculto (la arbitrariedad es una muestra de incultura) lo que mueve al poderoso a interferir y distorsionar la concepción y realización del edificio, el que haya sido posible construirlo gracias a sus decisiones hace pasar a un segundo plano sus excesos, su ignorancia o su vanidad. La realidad física de lo que se construyó, siempre con vocación de permanencia –atributo de la arquitectura de las instituciones– se hace parte de un patrimonio urbano que pertenece a todos: el que administró su Poder, aún haciéndolo sin tino, siempre es absuelto, o al menos justificado, por la historia. Y el error queda allí para la ciudad y la posteridad. Y pese a todo, será admirado.

(Si bien pensaba hablar de San Lorenzo más a propósito del tema de su recubrimiento externo y del error de la Capilla de los Príncipes como efecto de la vanidad del Poder, las imágenes de las Sacristías que fui revisando adquirieron tal peso, una fuerza tan especial, particularmente en el caso de la Nueva y las maravillosas esculturas de Miguel Ángel, que incluyo algunas a continuación además de las vinculadas al texto)

Esta imagen de la Sacristía Vieja habla de la importancia del control y la medida en Brunelleschi. El espacio arquitectónico reina sobre todo ornamento.

Interior de la Sacristía Nueva de Miguel Ángel. A la derecha la tumba de Lorenzo, a la izq. la de Giuliano.

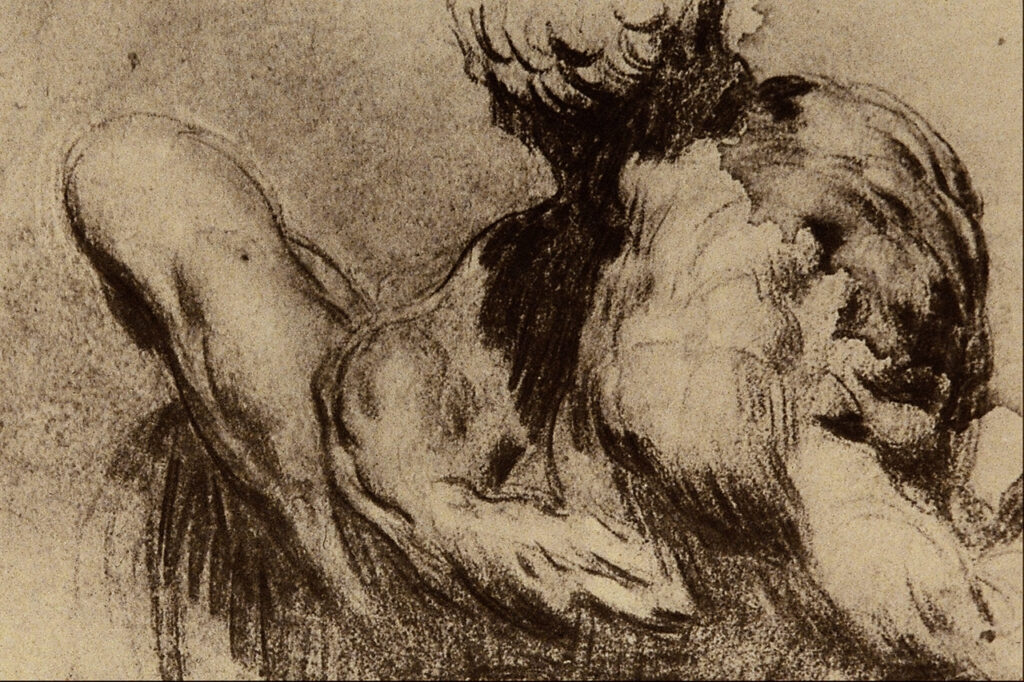

Prodigioso estudio de Tintoretto (1518-1594) de la cabeza de Giuliano de Medicis en la Sacristía Nueva. El tributo de un Maestro a otro Maestro (sobrevivió 30 años a MA).

**********

Cuando comenté la semana pasada lo de la decoración de la fachada principal de Santa María de las Flores (el Duomo), no me había percatado de que buena parte de las superficies externas de San Lorenzo han quedado hasta hoy en mampostería expuesta sin recubrir. El aparejo de ladrillo y piedra está hecho, como en el Duomo, para recibir recubrimiento y así también ocurrió con las sacristías adosadas; se recubrió en su momento solo una parte de las superficies, la correspondiente a la fachada Sur, lo cual he deducido, a falta de información precisa, que se hizo en piedra tallada de color amarilloso tostado similar a la de San Biagio (Dig.19). Debido a su sencillez (sólo ornamentada con pilastras, molduras y cornisas de protección de lluvia) deduzco igualmente que data de tiempos de Brunelleschi o que se realizó después con bienvenida contención. Ignoro la razón por la cual el proceso se interrumpió pero supongo que será por las mismas razones circunstanciales –políticas, económicas– del tipo de las que mantuvieron incompleta por siglos la fachada principal de Santa María de las Flores, pero en todo caso pareciese que no se planteó el uso del mármol, aunque sí estuvo previsto continuar el recubrimiento y se encargó a Miguel Ángel un proyecto para la fachada principal que nunca se ejecutó, hecho en tiempos de la obra de la Sacristía Nueva. A partir de allí (tercera década del siglo XVI) quedó detenida toda iniciativa de superposición, lo cual es de agradecer en nombre del recato.

**********

Lo interesante para nosotros hoy al observar esos paramentos “inconclusos” es que si en vez de “esperar el mármol” hubieran sido construidos para exhibir y ennoblecer el ladrillo, como ocurre con muchos monumentos de Italia de épocas anteriores, o yéndonos más lejos, como ocurrió en la francesa Catedral de Albi cuya impresionante belleza se basa en el uso magistral del ladrillo, las intenciones arquitectónicas hubieran quedado expresadas ab initio. Porque nos sucede hoy, despojados como estamos, al menos parcialmente, del culto a las apariencias solemnes, que nuestra sensibilidad busca en la arquitectura del pasado una monumentalidad basada en el rigor constructivo, en el manejo de la luz, en la nobleza de los materiales, en las proporciones, en la austeridad y contención, mucho más que en el tamaño, la espectacularidad, el lujo o el afán de impresionar. Y digo parcialmente porque la veneración de lo aparente sigue siendo mayoritaria, como lo demuestra la actual arquitectura del espectáculo, o episodios de desorientación colectiva como la continuación de la construcción de la Sagrada Familia barcelonesa, operación fundada en el deseo de superar lo inconcluso, en lugar de ver la interrupción, la quiebra de las intenciones originarias, como lo que es: huella de la vida, sello de las circunstancias, muestra de la fragilidad de las mejores cosas, enseñanza que podríamos llamar providencial que al pretender superarla con voluntarismo y decisión, recurriendo al dinero que una vez faltó, las mejores intenciones se estrellan en la artificialidad, en el brillo, en –volvemos a ello– la apariencia y la falsedad.

La Catedral de Santa Cecilia de Albi en la parte alta de la ciudad se confunde con las fortificaciones. Posibilidades constructivas y maravillosa expresividad del ladrillo. Foto de 2008.

En Italia hay muy nobles edificios en los cuales el ladrillo se dejó expuesto. No me sería posible ni siquiera mencionar los más notables (Internet me ha proporcionado las imágenes de unos cuantos), pero algunos vienen a mi memoria.

En ese viaje adolescente con el cual comencé estas Digresiones, que estiré hasta Italia comenzando por Venecia, me sorprendió por ejemplo la inusitada desnudez de la Iglesia de Santa María dei Frari (de los Frailes), en la cual se encuentra el famosísimo cuadro de Tiziano La Asunción de la Virgen, que había ido a contemplar. No me había hecho suficientemente consciente de que esa desnudez no tenía nada de especial si se consideraba que uno de los monumentos más característicos de Venecia, el campanile de San Marcos, es una torre de ladrillo con sólo toques de mármol blanco (se derrumbó por cierto en 1902 y fue reconstruido y terminado en 1912). Pero en el caso dei Frari no se trataba de una preferencia sino de una consecuencia: es una iglesia franciscana (terminada en 1338) que debe seguir las prescripciones sobre modestia y pobreza de la orden, (Digresiones 14) por lo cual las superficies de ladrillo están completamente expuestas, sobriedad que le confiere una figuración especial entre los templos venecianos. Lo mismo ocurre con Santa María en Aracoeli en la colina capitolina de Roma que me produjo parecida sorpresa, acentuada por el hecho de estar entre el horrible monumento a Vittorio Emanuelle y los edificios de la Plaza del Capitolio de Miguel Ángel. Santa María en Aracoeli es igualmente de origen franciscano. Su fachada principal es realmente singular: una superficie única de ladrillo que remata en su parte superior de modo inusitado, con apenas cuatro perforaciones y el simplísimo, muy hermoso y proporcionalmente minúsculo arco que señala el acceso. Al verla al lado del exabrupto fascistoide (prueba tajante de lo que dije más arriba sobre la permanencia pese a todo) uno agradece que los argumentos ético-religiosos la hayan mantenido a salvo de la obsesión decorativa.

A la derecha el Foro Romano, en blanco la torta de Mussolini, abajo la Plaza del Capitolio de Miguel Ángel. Santa María en Aracoeli está entre la Plaza y la torta, comprimida por ésta última

*********