Oscar Tenreiro / 14 Septiembre 2009

No puedo escribir aquí sin sentirme afectado de modo directo por lo que viene ocurriendo entre nosotros. La desalmada violencia de una delincuencia impune demuestra ser la verdadero dueña del país casi quitándole la vida a un colega, Oswaldo Molina, que se debatió entre la vida y la muerte luego de un cruel secuestro y ahora enfrenta una difícil recuperación; asesinando a un alto oficial cuya familia rechaza la hipocresía de los honores póstumos debidos a su rango; irrumpiendo a puñaladas en un encuentro juvenil que se realiza en un parque porque los locales cerrados y protegidos son incosteables; que quiebra las esperanzas de unos padres y la promesa que siempre es un niño de siete años. Y tantas cosas que no alcanzan a mover las conciencias de un sector político cuyo jefe es un hombre ensimismado que se pasea por un festival de cine a dos mil dólares la noche de hotel acompañado del típico gringo talentoso y pendejo (¡a la mierda Stone y sus comandantes!) y luego sigue viaje comprando tanques, submarinos, aviones para una guerra que nunca ocurrirá, juguetes chatarra que se llevan los dólares de un país que sigue teniendo las peores escuelas públicas de latinoamérica. Cuya capital tiene una morgue digna del noveno círculo del infierno; que continúa rodeada de los mismos tugurios insalubres, sumida en toda clase de contradicciones.

Y a raíz de una marcha que protesta una Ley de Educación impuesta, el jefe nacional de la policía de investigación aparta su mirada del reinado del crimen para acusar de violento y peligroso a un estudiante y a su pequeño grupo de compañeros, porque reaccionó ante la agresión policial. La indignación sube demasiado de tono ante la saña con la que se lo trata públicamente.

Abandono pues el texto que tenía hecho sobre un país lejano, Finlandia, y la arquitectura de un prócer civil que los enorgullece, Alvar Aalto, y voy a lo que nos rodea. Porque para colmo la jueza del caso no juzga al estudiante en libertad sino lo recluye en una de las cárceles más duras del país.

Y allí está la paradoja que revela la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo en Venezuela. Si aquí se estuviese viviendo algo parecido a un proceso político que quiere cambios profundos, se hubiese enviado al joven estudiante a un lugar de «rehabilitación ideológica», se hubiese tratado de que reflexionase, se le hubiese intentado demostrar que al burlar el cerco de policías o gases tóxicos, al derribar vallas y responder a la violencia oficial estaba poniendo en peligro la vida de abnegados servidores públicos provistos de escudos y escopetas de perdigones. Remontándose a los tiempos de la revolución cultural de Mao se le hubiese calificado de representante de una burguesía decadente. Pero la jueza en supremo acto de lucidez envía a Julio César Rivas a uno de esos antros, con el sugestivo nombre de El Rodeo, otro más de esos depósitos de seres humanos que son las cárceles venezolanas. Que diez años de inundación de dólares y de frases vacías repetidas semanalmente no han logrado convertir en sitios dignos que promuevan la rehabilitación moral. Mandar al joven a ese sitio es el reconocimiento del carácter falaz del régimen. El «castigo revolucionario» no es hacerlo pensar y recapacitar siguiendo un guión establecido, es hacerlo vivir el drama del quien es objeto de una represión selectiva que deja impune a miles y se ensaña sobre unos pocos. Se le obliga a vivir las consecuencias de la degradación carcelaria, y que experimente de cerca una corrupción que se ha convertido en lucrativa industria ante la indiferencia burocrática. Debe vivir la realidad ignorada por quienes lo castigan.

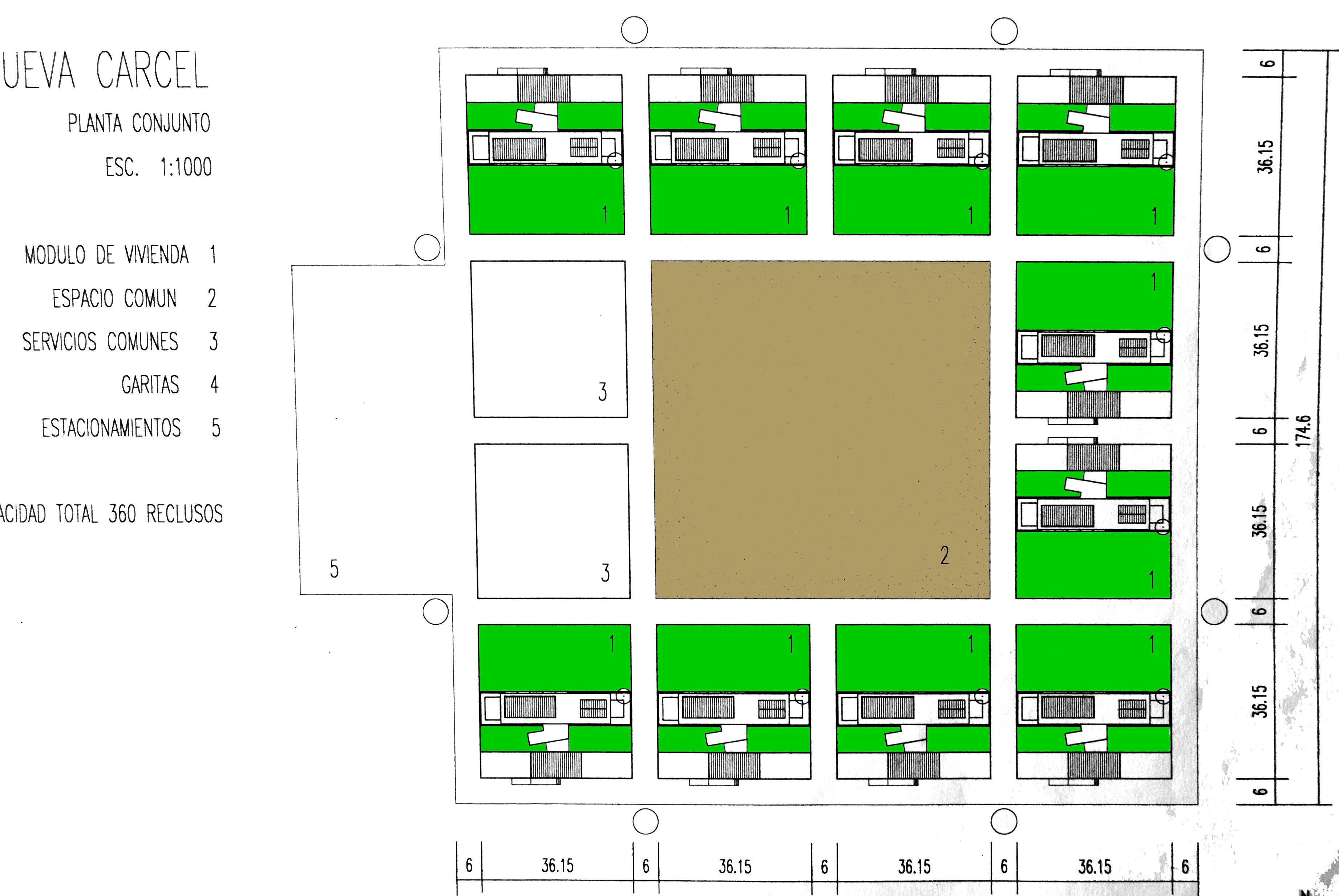

He escrito más de una vez que atenuar el drama de las cárceles venezolanas es una de las prioridades de nuestra sociedad. He oído el testimonio de penitenciaristas, de gentes que trabajan buscando ayudar a la población de reclusos y expresan sus preocupaciones, denuncian las carencias, piden atención sostenida. Y he insistido en que, tal como ocurre con las escuelas. no hay mejoría en el sistema carcelario si no hay por igual mejoría en el edificio carcelario. Y ahora la reclusión de este joven estudiante en una cárcel que a treinta kilómetros de Caracas resume la insensibilidad y la ineficacia de una situación política, nos brinda, es irónico, la oportunidad de insistir en la necesidad de que se tome conciencia de este acuciante problema. Y se me ocurre entonces decirle a Julio César que en situaciones como la de él pueden darse inesperadas oportunidades para elevar el espíritu y ayudar a los demás. Le diría que si se lo permite su estado anímico, dedique este tiempo de reclusión a observar. Que invoque la tranquilidad para tomar notas de los dramas que percibirá. De las carencias que para él serán vivencias de un lugar. Que con ojos de estudiante universitario que indaga y cuestiona ensaye resumir los problemas que después, en mejores tiempos, servirán de argumentos, se sumarán a otros para convertirse en apoyo de una acción vigorosa y constante de mejoramiento de nuestro sistema carcelario. Que procure llevarle a los reclusos que se le acerquen el mensaje de que este país tiene que cambiar y que él y muchos como él pondrán en ese empeño sus esfuerzos, porque es esperanza lo que necesita todo el que reconoce haber flaqueado o hecho daño. Y que él desde su inocencia, en la que creo, tratará de ser un mensajero, que la experiencia lo hará crecer para no olvidar lo que pueda ver y experimentar en este tiempo en que lo alcanzó la arbitrariedad y el engaño.

El puede ser un mensajero para otros que han sido olvidados por la insensibilidad y la ceguera. Su prisión lo hará pensar a él y nos debe ayudar a pensar a todos nosotros.