Oscar Tenreiro /1 de octubre2011

Pudiera pensarse al leer lo que escribí la semana pasada que creo que los tiempos de mi adolescencia eran mejores. Y no es así. El derrumbe del mito revolucionario por ejemplo, evidente hoy para cualquier espíritu libre, ha contribuido de manera decisiva a hacer hoy más lúcida la mirada joven, generalmente abierta al sueño de unas relaciones personales y colectivas más justas, menos coartadas por los usos y convenciones heredadas del pasado. Un derrumbe, por cierto, que se niegan a reconocer los ideólogos «light», sus mentores otoñales resentidos y los oportunistas que recitan lemas de rigor, conspicuos personajes de nuestra opereta petrolera.

Pero el reconocer esa mayor frescura no impide que uno piense, como lo he dicho coincidiendo con cualquiera que se interrogue sobre el «espíritu de los tiempos» (el «zeitgeist» tan de moda entre los críticos de arquitectura de los ochenta) que en la actualidad el énfasis ha pasado de lo colectivo a lo individual. Y dentro de lo individual ha adquirido primacía la noción del éxito y todas las formas psicológicas y materiales que lo acompañan. Los brillos múltiples de la fama, mercancía globalizada.

Así que cuando me refería, hablando de los estudiantes de arquitectura de mi tiempo, a la sensación de pertenecer a una comunidad en búsqueda de tiempos nuevos, tenía en la mente a una minoría. Minoría que hoy o en cualquier tiempo se siente llamada a ser exigente consigo misma, apoyándose en un código ético que puede ser estricto, cargado de exigencias y apremios que van cambiando con los tiempos. Siempre han existido minorías, jóvenes o menos jóvenes, que se exigen, que están dispuestas a alguna forma de ascesis.

El hilo cortado

Y lo que me interesa con estas reflexiones es encontrar, o re-encontrar si se quiere, el hilo que se rompió. El de la progresión de ciertos valores que se nos presentaban como irrefutables y se sustituyeron por otros que se suponían derrotados pero adquirieron súbito empuje.

He sugerido otras veces que ese empuje es la exhumación de la Academia del 19 que los «modernos» pensaron enterrada, y en ello tuvo un papel central el discurso posmodernista vulgarizado y utilizado, no para ampliar el marco del pensar, sino como muleta regresiva. O «relanzamiento» como gusta calificarse ahora al revisionismo.

Eso se me hizo evidente en la entrevista que hace poco hizo el colega Carlos Brillembourg a Peter Eisenman para la revista neoyorquina de arte «Bomb». Elogio sus bien documentadas preguntas, pero me fue imposible superar la antipatía por el discurso de este arquitecto empeñado en conectar cosas in-conectables, para usarlas como coartadas, inteligentes, eruditas y siempre pretenciosas, para su mediocre arquitectura. Uno puede elogiar su esfuerzo cultural y hasta pedagógico, pero asombra su impertinencia.

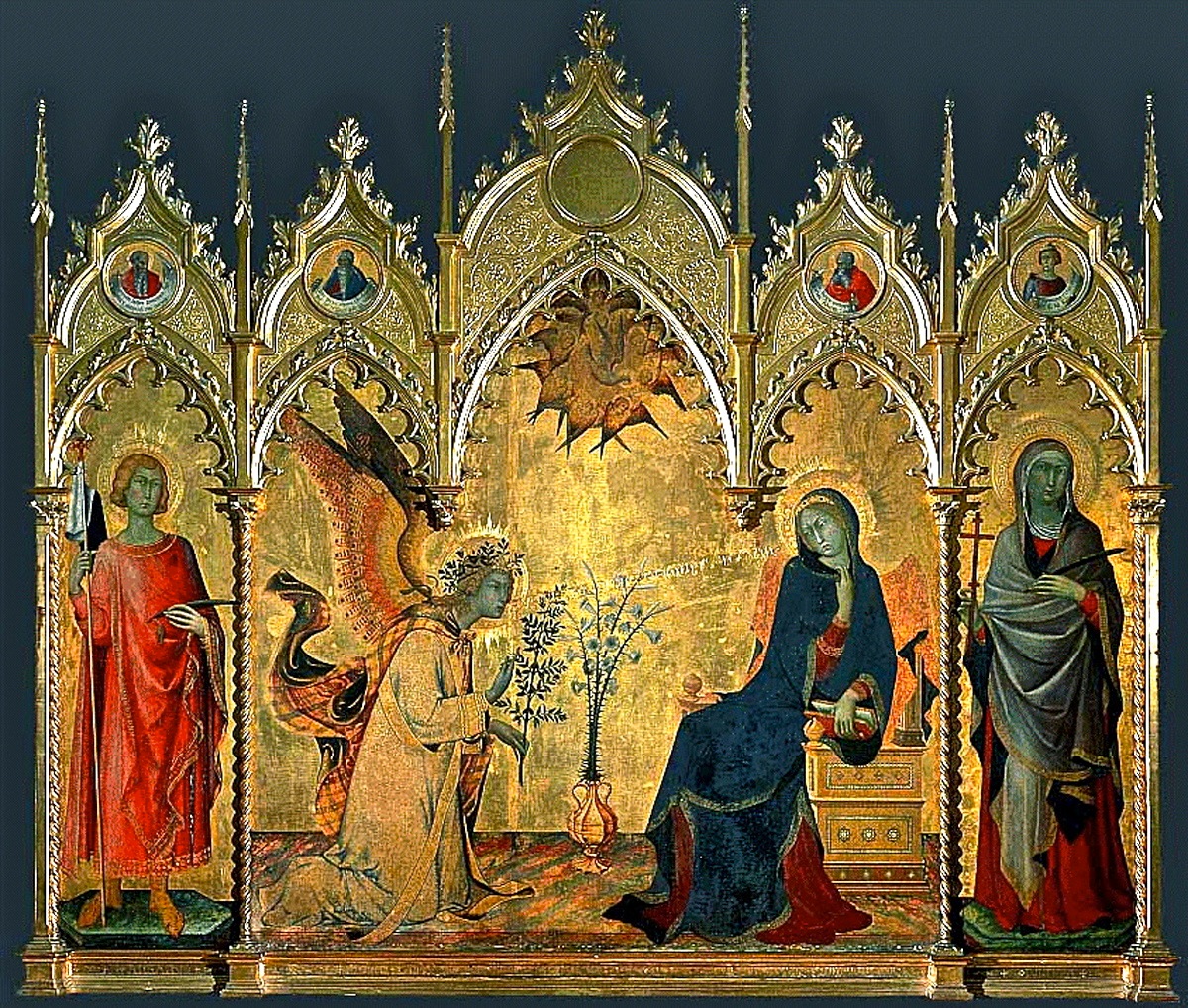

Y la ausencia absoluta de consideraciones sobre la relación entre el hombre y la arquitectura, asunto que se convirtió en tema esencial de la modernidad como resultado de un proceso cultural cuya validez me parece enteramente vigente y de la cual una muestra importante señalaba yo la semana pasada a propósito del «Anuncio hecho a María» obra teatral de Paul Claudel (1868-1955), intelectual francés hoy un tanto olvidado, escrita en 1938.

Hoy puede ser más difícil valorar a Claudel como dramaturgo o escritor pero su estatura intelectual se sostiene. Y sobre todo su esfuerzo por afirmar la trascendencia de la relación del hombre con su entorno, con sus obras y sus instituciones. Que lo acerca al «personalismo cristiano» de Emmanuel Mounier (1905-1950) o Jacques Maritain (1882-1973), que marcó a la intelectualidad católica de la posguerra. Presente además con otros ropajes, no religiosos, en el pensamiento de Le Corbusier, depuradas ya su visión de la ciudad y sus obsesiones tipológicas y técnicas, plenamente vigente en su compromiso con el valor de la persona humana, alimentado por la profundidad de su cultura, de su visión del mundo.

Hacer desde fuera

Y me ayuda a hacer notar ese paralelismo o esa conjunción, impensada en su momento histórico pero hoy más clara, el dialogo que mencioné la semana pasada, a cargo de un obrero de una catedral medieval cuyo maestro constructor, también artesano de fabulosos vitrales, Pierre de Craon, que fue curado de su lepra mediando el amor de Violaine, una figura brumosa de María, protagonista principal.

Guardaba el libro, leído hace mucho tiempo y pude traducir lo que dice este hombre sencillo sobre su maestro:

«Al final del día habrá aprendido mejor de lo que le enseña la regla y el dibujo, dos cosas: el peso que un hombre puede llevar y la altura de su cuerpo. Y también que la Gracia de Dios multiplica cada una de nuestras buenas acciones

Y así nos ha enseñado lo que él llama «el Ciclo del Templo»

La morada de Dios que cada hombre hace suya

Con su cuerpo como fundamento secreto: la pulgada, la mano, el codo, nuestra envergadura, el brazo extendido y el círculo que se hace con él…

¿Creen ustedes que el cuerpo le fue indiferente al Padre Noé cuando hizo el Arca? ¿Acaso no importa el número de pasos que hay desde la puerta al altar? ¿Y la altura a la que puede elevarse al ojo? ¿Y el número de almas que encierran los dos lados de la iglesia?

Porque el artista pagano hacía todo desde fuera y nosotros hacemos todo desde adentro como las abejas.

Y como el alma lo hace al cuerpo: nada es inerte, todo vive.

Todo es Acción de Gracias.»

¿No es ese «hacer desde afuera» lo que se ha convertido en peso muerto de la arquitectura del efecto, del refinamiento, del ropaje novedoso? Lo pensamos hoy desde la mirada de un hombre de letras en un tiempo convulsionado que buscaba nuevos modos de ver el mundo. Más allá de las guerras, de las tiranías.