Oscar Tenreiro

No es posible dejar de dedicar un espacio en este recorrido memorioso de viejos ejemplos de la arquitectura de la imitación, al monumento que es expresión par excellence de la vanidad monárquica, como es el Palacio de Versalles (1660 y las seis décadas siguientes) referencia singular del uso de la arquitectura como instrumento de intimidación a favor del Poder que la habita, emulado por toda Europa en versiones mayores y menores, hogar clásico del decadente mal gusto principesco basado en lo superfluo.

Y no es que piense que todo es digno de desprecio en este increíble, espléndido conjunto, actitud que admito que es parcialmente de origen ideológico, pero que también radica en algo muy importante e individual que es la sensibilidad personal (las inclinaciones, lo que desde el fondo del alma nos lleva a amar algo, a perseguirlo, al igual que nos lleva a ver hacia otro lado y alejarlo de sí). Porque Versalles es expresión de una voluntad de construir arquitectura para con ella modificar el ámbito físico y ponerlo al servicio del hombre que es legendaria, en la cual hay verdaderas muestras de genio que se expresan por encima o más allá de las pequeñeces de los beneficiarios del Poder Absoluto. Así ocurre con toda forma de arte que prospera a la sombra de la voluntad del poderoso: surgen inspiraciones y logros que el artista logra hacer pasar por entre la maraña de la arbitrariedad.

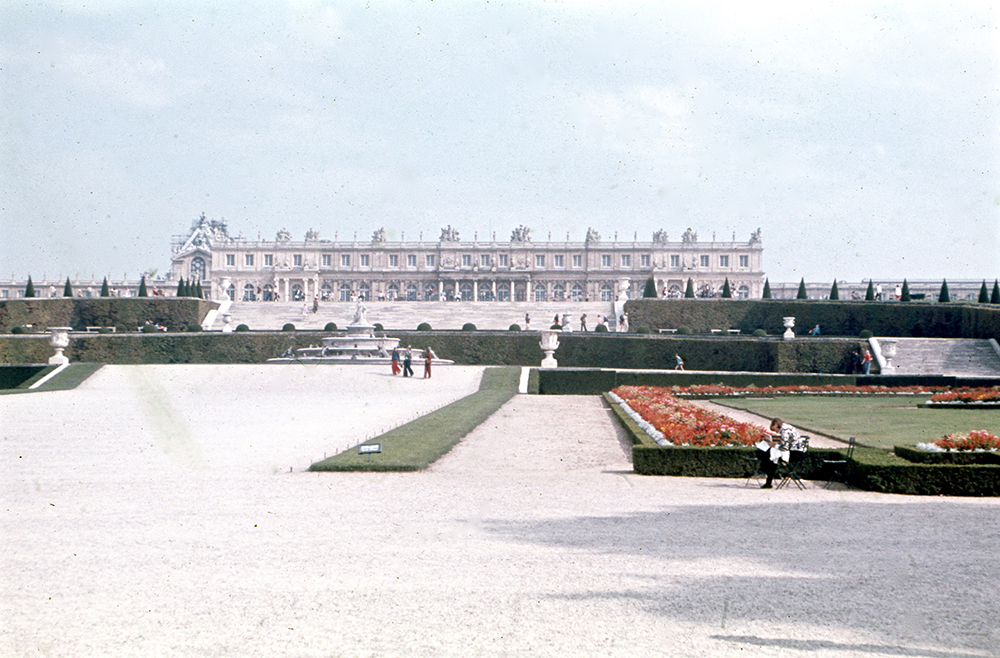

Versalles está lleno de esas cosas. Y destaco como su mayor logro, elogiado desde siempre, la concepción urbana, su ubicación respecto a la ciudad, su emplazamiento. Cualidad en cierto modo redescubierta en tiempos del posmodernismo, cuando se habló y escribió mucho sobre ella. De muralla que delimita el monumental y árido patio de acceso, en la fachada opuesta el edificio se transforma en espectador del paisaje, en antesala de lo natural.

Opone a lo urbano el inmenso parque domesticado, inigualable experiencia visual que fue, de todas las cosas de Versalles, la que más fomentó la imitación y ha sido su logro más duradero. Al patio se entra atravesando una imponente verja y está precedido de dos explanadas hacia las cuales concurren las avenidas que vienen de la ciudad. Su pavimento empedrado sin ningún elemento natural o artificial que pudiera ser estorbo para el movimiento o el reposo de los carruajes de dignatarios o invitados a las ceremonias o grandes fiestas reales, sube en suave pendiente y a la vez, desde su eje central, el mismo del palacio, baja levemente en curva hacia ambos lados, presumiblemente para conducir el agua, o tal vez para hacer evidente la simetría del recinto. Lo cual podría ser perfectamente uno de esos recursos del barroco respecto a los espacios urbanos que se han convertido en legado cultural inescapable, porque la combinación de la desnudez del patio con su topografía lo convierten en un podio del cual surge la majestuosa arquitectura.

**********

Es un impresionante escenario que invita ya a lo ceremonial, o, dicho de otro modo, que hace del acceso un tipo de ceremonia. O también, usando la terminología de Le Corbusier, es una promenade estrictamente arquitectónica interrumpida un poco antes de la entrada por la enorme estatua ecuestre de Luis XIV (1638-1715) principal constructor del palacio, continuado por Luis XV hasta fallecer en 1774, y con adiciones menores de Luis XVI, interrumpidas con la Revolución de 1789.

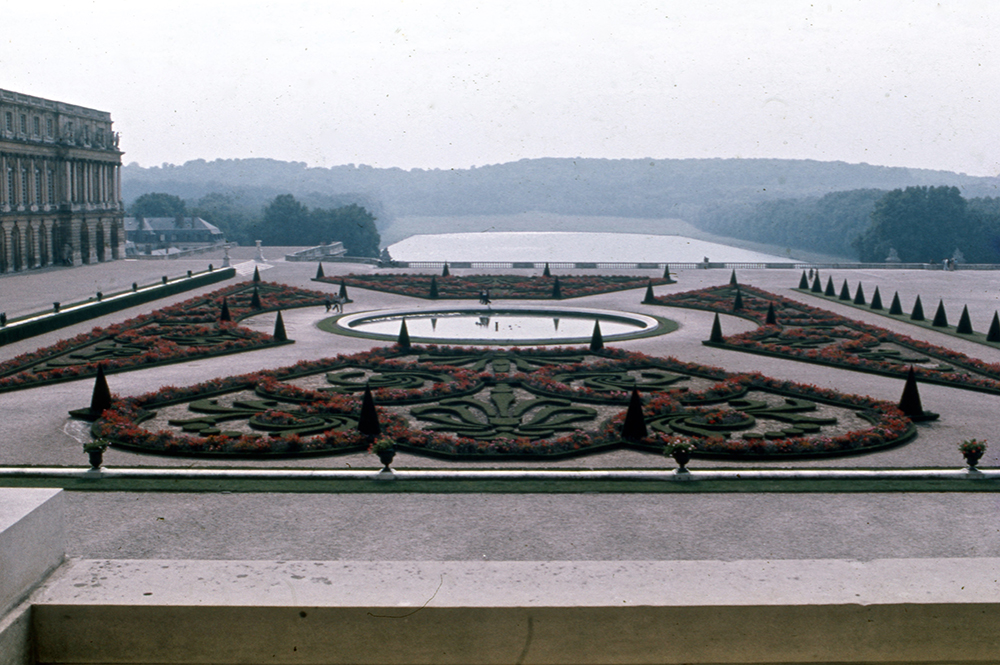

Y del otro lado, saliendo ya del palacio, la naturaleza como impresionante presencia. Una naturaleza domesticada, geometrizada, arquitecturizada. Las grandes terrazas (los famosos parterres) en distintos niveles, la más alta a nivel del edificio (se extiende casi setecientos metros en sentido Norte-Sur), que funciona en realidad como un mirador hacia el espacio abierto, o a la inversa, hacia la magnificencia del palacio. En un nivel más bajo y paralelo a él nacen dos perspectivas, una hacia el Sur, el parterre de L’Orangerie y el “Estanque Los Suizos”, la contraria hacia La Fuente de Neptuno; y partiendo del eje central se despliega perpendicular al conjunto la perspectiva principal, que se pierde lejos, impresionantemente lejos, por sobre el Gran Canal, enorme espejo de agua atravesado por otro para producir una huella en cruz, precedido, a media distancia desde el palacio en dirección al horizonte, por una fuente monumental y a la vez delicada, en proporción exacta con el juego de perspectivas.

La vista desde el palacio quiere lanzarse al infinito (un atributo imitado felizmente en Petrodvorets), reforzada más allá de los parterres por las masas de árboles (el bosque) alineadas como construcciones, así como con el cuidadoso trabajo de las pendientes del terreno que baja hacia la fuente del Gran Canal. Se deja libre expresión a lo natural (árboles, arbustos, flores), dentro de lo artificial constituido por los bloques ajardinados muy precisamente cuadrados o rectangulares, en estricta geometría, tal ocurre con los arbustos de los parterres (lo característico del jardín francés), y siguiendo el rigor geométrico al bosque lo cruzan senderos perfectamente rectos, recalcando el contraste entre lo normado y lo libre, interrumpidos por sitios de reposo, miradores, fuentes.

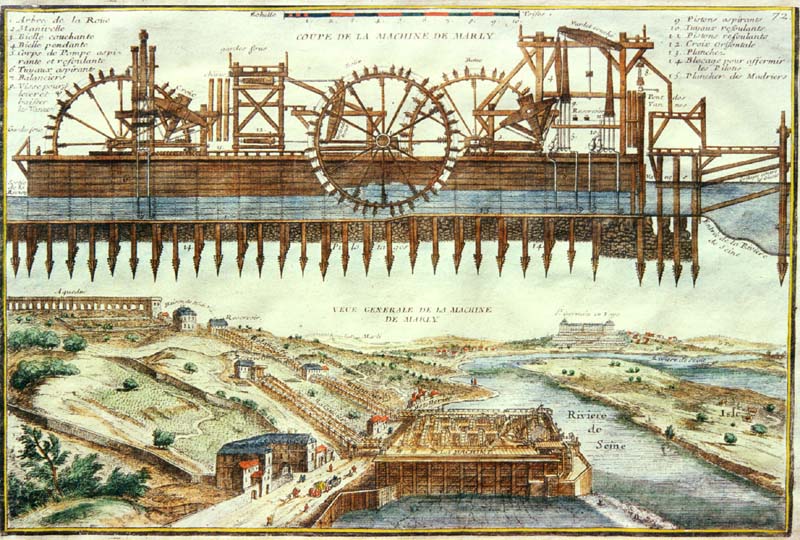

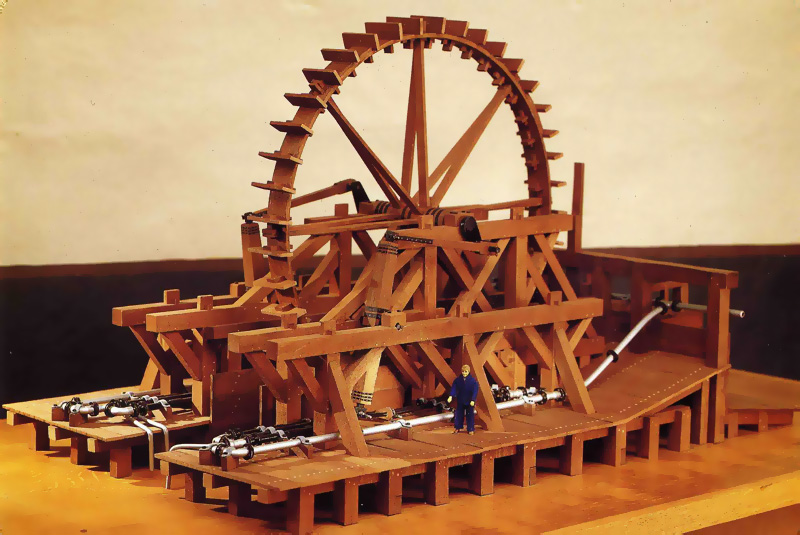

Sin que dejemos de hacer notar que la nivelación del terreno, los parterres, los canales, la domesticación de los bosques, se hicieron realidad como prodigiosas obras de ingeniería y esfuerzo humano. Un ejemplo único (en Versalles hay muchas cosas únicas) de utilización de la técnica a favor de una voluntad arquitectónica, lo que pudiéramos llamar humanización de lo tecnológico.

Se entera uno por ejemplo de que había en los momentos más intensos de la construcción treinta mil obreros, lo cual explica la radical transformación de la topografía; y asunto aún más sorprendente: para alimentar el agua de los canales se trajo agua desde el Sena, mediante una máquina de bombeo (¡1680!) la Machine de Marly (Marly está a unos 7 Km. del palacio), hoy desaparecida, que subía el agua venciendo un desnivel de 150 metros, hasta llevarla a un largo acueducto de piedra, él de por sí obra muy importante, que finalmente descargaba en los depósitos del Palacio.

**********

El parque es pues, desde mi punto de vista actual y más allá de las juveniles antipatías, la más permanente enseñanza de Versalles, una muestra extraordinaria de lo que en nuestro siglo llamaríamos espacio público para el ciudadano, porque lo que fue de los reyes es hoy de cualquier ciudadano francés. Se suma a ello como algo digno de especial admiración, que Versalles viene a ser un ejercicio de creación de naturaleza único en la historia; hoy, dos siglos y medio después de su construcción, su parque es la feliz y tajante refutación de la visión ecológica proteccionista a ultranza, según la cual modificar lo natural es algo parecido a un crimen. Ese sentido específico del legado de Versalles, además de todas las convicciones y destrezas para el manejo de lo natural que orientaron el esfuerzo casi sobrehumano de la construcción de esta especie de paraíso en la tierra, convierten a quien lo concibió técnicamente, quien lo hizo posible a partir de los deseos del soberano, en persona cuyo nombre perdurará: André Le Nôtre (1613-1700) jardinero de Luis XIV desde 1645 hasta su muerte.

**********

En cuanto al palacio mismo, ya desde mi primera visita cuando apenas tenía veinte años, muy poco fue lo que retuve producto de alguna forma de admiración. Tal vez podría referirme a las secciones más antiguas construidas al comienzo del reinado de Luis XIV, que tenían la nobleza de la austeridad heredada del pasado inmediato, o al muy hermoso Teatro de Ópera de los Reyes, que fue construido en tiempos de Luis XV (1715-1774, quien dio término al edificio) y es ejemplo de singularísima arquitectura que supera las inútiles envolturas de los espacios ceremoniales que la rodean.

Todo lo demás, o casi todo, sucesión de grandes y desangelados recintos construidos no sólo para el discurrir de la nobleza sino para exhibir las colecciones reales, (porque el esfuerzo constante de ampliar los palacios surgían del deseo de exhibir el arte producto de compras o conquistas), buena parte de las cuales resultan hoy de valor menor que sin embargo se evita relegar a olvidados depósitos.

Porque lo más importante fue trasladado al Louvre durante la Revolución Francesa destacando entre ellos la Gioconda de Leonardo, la cual se dice era muy admirada por Luis XIV. Entre esos recintos ceremoniales es particularmente conocida la Galería de los Espejos, obra hecha entre 1678 y 1684 bajo la responsabilidad del Arquitecto Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), monumento único a la vanidad imperial en el cual la profusión de dorados llega a empalagar, construida para que el Rey Sol y sus cortesanos lucieran sus atavíos en las fabulosas fiestas de la época. Exhibición de sí mismos que vino a ser propia del protocolo imperial hasta los extremos de la ridiculez, como puede verse en el famoso cuadro de Rigaud que representa a Luis XIV exhibiendo las piernas como hermosa bataclana.

Y concluyo suponiendo que la Gioconda nunca pudo haber estado en la Galería de los Espejos porque hubiera corrido el riesgo de marchitarse ante tanto brillo.