Oscar Tenreiro

Mis muy tempranas preguntas sobre la ausencia de la piedra en la arquitectura zarista me abrían, sin yo estar suficientemente consciente de ello, hacia dos temas centrales de nuestra disciplina: el de los materiales como portadores del alma de la obra y la cuestión de lo monumental. De lo primero ya hablé un poco; sobre lo segundo se me planteaban muchas preguntas y una respuesta parcial que ya he tocado en las líneas anteriores: lo monumental no está sólo en la hipérbole, en el deseo de impresionar con las dimensiones, reside en las proporciones, en la relación del edificio con el hombre; y puede ser monumental incluso lo muy pequeño. Pero en aquella arquitectura con la cual Pedro el Grande y Catalina II su alemana sucesora querían demostrarle a Occidente que en tierras frías y distantes, en las fronteras asiáticas, se escribía un nuevo capítulo para la arquitectura del prestigio, lo fundamental era el tamaño, la relación consigo misma, la arrogancia aumentada por el exceso de ornamentación. Sí, esa arquitectura era para mí, en ese momento, figura de cosas que detestaba.

Sabía sin embargo, me habían iniciado en ello las conversaciones entre estudiantes, los intercambios con los profesores, las imágenes recibidas y sus comentarios, que había arquitecturas del pasado portadoras de los valores con los cuales me identificaba. Ya lo había experimentado sin alcanzar a explicarlo con palabras en los monumentos góticos que había visitado: el esfuerzo por erguirse hacia lo alto nacía de la búsqueda de la solidaridad humana, interpelaba a los otros hombres llamándolos a concurrir en lo que nos supera a todos, lo sagrado. Un origen antagónico al de la arquitectura del prestigio que por encima de todo quiere demostrarle poder al otro, al prójimo que se quiere dominar. Porque si se quisiera refutar este argumento recurriendo al tópico de que el objetivo real en tiempos medievales era sostener el poder de la Iglesia, ello era una consecuencia por añadidura y no el motivo ostensible, el que movía y sostenía las voluntades que se sumaban para construir.

Esa idea estaba comenzando a florecer en mi conciencia, donde la hizo germinar la admiración de los pocos monumentos góticos que había conocido. Lo cierto es que era para mí la referencia más firme de una arquitectura basada en las proporciones humanas.

**********

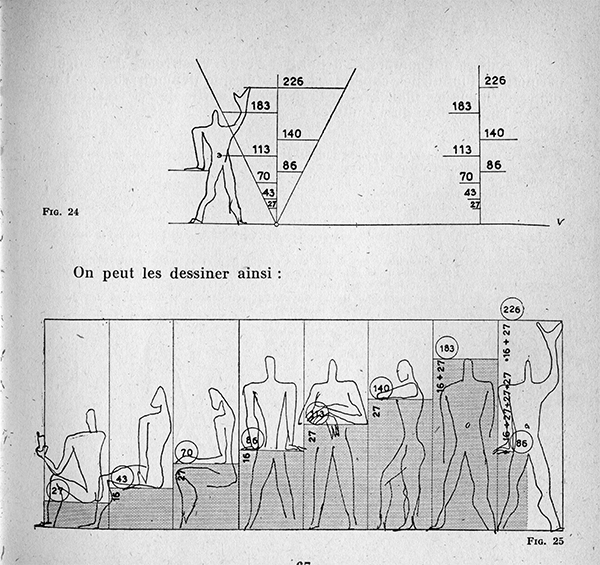

Sin conocer bien las razones detrás de la intención de la búsqueda, conocía como el tema de las proporciones había ocupado a los arquitectos, y también que uno de los más sonoros entre los vivos y activos, Le Corbusier, había dedicado parte de su vida el estudio de la relación del hombre con las dimensiones del edificio, al Modulor, ese esfuerzo que hoy sé hasta cierto punto fracasado, por establecer un canon dimensional al alcance de todos, objeto de la incomprensión intelectual que insiste en hacer del gran suizo-francés el culpable de todas las desviaciones que hemos recibido desde su tiempo histórico. Tampoco me era desconocido su desdén hacia la arrogancia imperial. Allí y en muchos ejemplos de la arquitectura construida huyendo de las rigideces académicas del siglo anterior, estaba presente lo que empezaba yo a entender como respeto a la escala humana.

¿Pero cómo expresar esa idea? Relación con el hombre deja demasiados cabos sueltos. ¿No fue el deseo de Corbu al sumergirse en las búsquedas del Modulor, delimitarla técnicamente para poder convertirla en conocimiento trasmisible? Sin duda, pero aún ese esfuerzo deja cabos sueltos. Porque un concepto de este tipo es siempre ambiguo. Lo sé hoy. Pero encuentro un modo de expresarlo y hasta ser preciso (me era imposible en tiempos adolescentes), mostrando lo que quiero decir, el instrumento por excelencia para trasmitir ciertas cosas del Arte y la Arquitectura: la ostentación. Puedo hablar de él señalando esto o aquello en un edificio, o recurrir como ejemplo a los testimonios de Corbu al trabajar las grandes dimensiones: en Marsella o Chandigarh sus edificios tienen esa cualidad, de otro modo inexpresable, de hablarnos del hombre.

Y ocurre que un par de años después de mi viaje a Rusia, conocí como la idea podía expresarse en el lenguaje poético. Específicamente en el de un personaje de L’Annonce faite à Marie, la obra de teatro de Paul Claudel (1868-1955) que yo vería al año siguiente y de la cual guardo el ejemplar que leí antes de verla representada una noche mientras aún estaba en Francia con mi beca venezolana de arquitecto recién graduado.

Dice el Aprendiz hablando del Maestro Constructor de quien es discípulo:

…Me recuerdo como castigó a uno de nosotros que se quedaba todo el tiempo dibujando en su rincón:

Lo envió todo el día a los andamios con los albañiles para ayudarlos pasándoles sus herramientas y sus piedras, diciéndole que al final de la jornada sabría dos cosas mucho mejor que por la regla o el dibujo: el peso que un hombre puede cargar y la altura de su cuerpo.

Y al igual que la gracia de Dios multiplica cada una de nuestras buenas acciones

Es así que nos ha enseñado lo que él llama “la unidad de medida del Templo”, y este hogar de Dios del cual cada hombre hace lo que puede

Con su cuerpo, y como un fundamento secreto,

Lo que son la pulgada y la mano y el codo y nuestra envergadura y el brazo extendido y el círculo que se hace con él.

Y el pie y el paso,

Y como nada de eso es jamás lo mismo.

¿Cree usted que el cuerpo le fue indiferente al viejo Noé cuando hizo el Arca? ¿Es indiferente

El número de pasos que hay de la puerta al altar, y la altura en la cual está permitido al ojo elevarse, y el número de almas que los dos lados de la iglesia contienen reservados?

Porque el artista pagano hacía todo desde fuera, y nosotros hacemos todo por dentro como las abejas,

Y como el alma hace al cuerpo: nada es inerte, todo vive

Todo es acción de gracias.

**********

Y ya en ese mismo tiempo (permanecí en París poco más de un año con mi esposa y mi primer hijo) me habría de impresionar para alimentar aún más lo que mi intuición me había señalado, el contraste del Palacio de Fontainebleau con la fría grandiosidad de Versalles. Se me reveló en Fontainebleau un respeto, una consideración hacia las necesidades normales de la vida humana, que a mi parecer se oponía casi en forma polémica, como un contraste, con el deseo de construir escenarios para la vanidosa vida cortesana versallesca, imitados deformándolos aún más, agrego ahora, por la tosca y excesiva ornamentación de la arquitectura de los Zares. Ya he mencionado anteriormente esa cualidad de Fontainebleau, que se mostraba en ciertos rincones, lugares propicios para la vida apacible; no se había intentado convertir en tiranía, en marco rígido que gobernaba, la búsqueda de la monumentalidad, pese a sus nada despreciables dimensiones. No había perdido la discreción, la medida.

No sabía como explicar el origen de esas cualidades. Y aún, ahora cuando rememoro, me ha sido necesario releer, reconstruir experiencias, para darle sustento a lo que quería hacer notar planteando el contraste entre los dos espléndidos palacios de Francia. Esa es una de las cosas que nos regala la escritura: el mejor entender.

Y descubro lo que tal vez sabe cualquier francés de mediana cultura histórica: que con Fontainebleau se introdujo en Francia la arquitectura del Renacimiento. Cuando Francisco Primero Rey de Francia (1515-1547), decide mudarse en 1524 del castillo de Blois, situado en el Valle del Loira a poco menos de 200 km. de París y establecerse en Fontainebleau, había encargado de los trabajos de renovación y reconstrucción a un grupo de arquitectos (ya consolidada en Italia la profesión de Arquitecto) que cumplieron el papel de mensajeros de los códigos estéticos de la arquitectura del renacimiento italiano. Y decir Renacimiento es decir revalorización del hombre como intérprete y protagonista de la creación, es referirse a un espíritu de los tiempos, el humanismo enaltecedor de la persona.

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que Francisco I era un cultor de las artes y un admirador devoto de los grandes artistas del Renacimiento. Un año antes de morir, en 1546, trató de llevarse a Francia a Miguel Ángel. Le escribió una carta personal proponiéndole se fuese a Francia, a la cual aquel respondió negativamente, ofreciéndole sin embargo hacer una obra para él que se agregaría a los dos esclavos de la tumba de Julio II que ya estaban en su poder. Pero logró atraer a Leonardo de Vinci quien vivió en la corte mientras su sede era el Castillo de Amboise (1515 al 19) antes de mudarse a Blois y luego a Fontainebleau. Allí quedó Leonardo, en el modesto castillo de Clos-Lucé, muy cerca del de Amboise (con el cual se comunicaba a través de un túnel), hasta su muerte en 1519. Su cuerpo reposa en la Capilla de San Humberto, parte del conjunto, y prosperó a lo largo del tiempo la leyenda de que su último suspiro lo había dado en los brazos del joven Rey Francisco.

Y por último, algo que no es un detalle: de su enorme colección de libros surgió, con el traslado a Fontainebleau desde Blois, la Biblioteca Nacional de Francia.

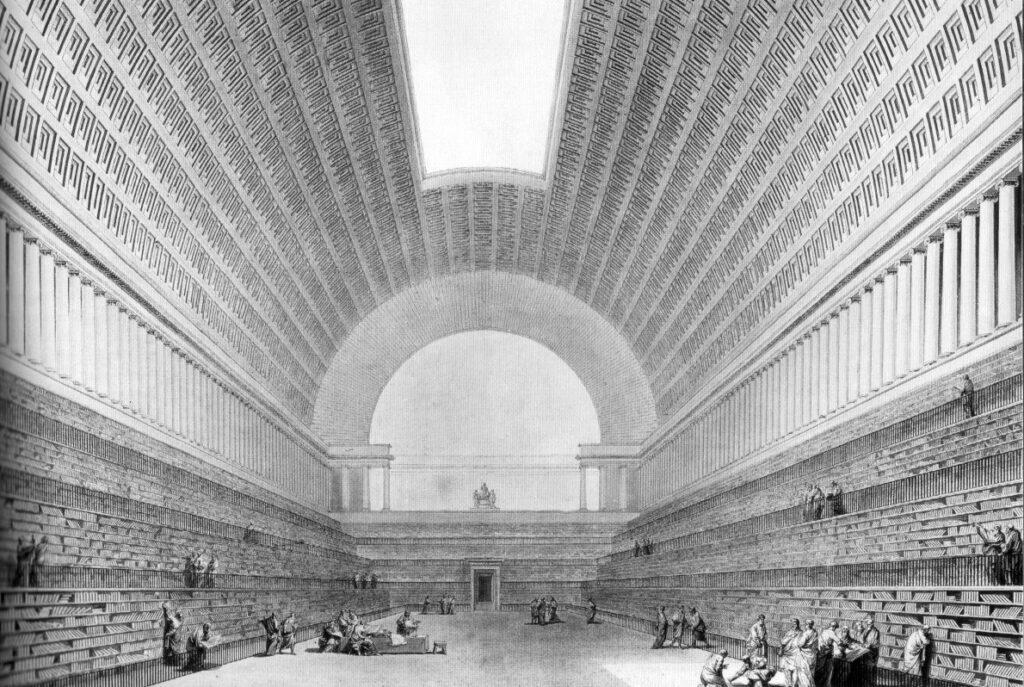

La Biblioteca de Fontainebleau podría ser un modelo de la biblioteca desmesurada (y sugerente) de Etienne Luis Boullée en tiempos de la Revolución Francesa

**********

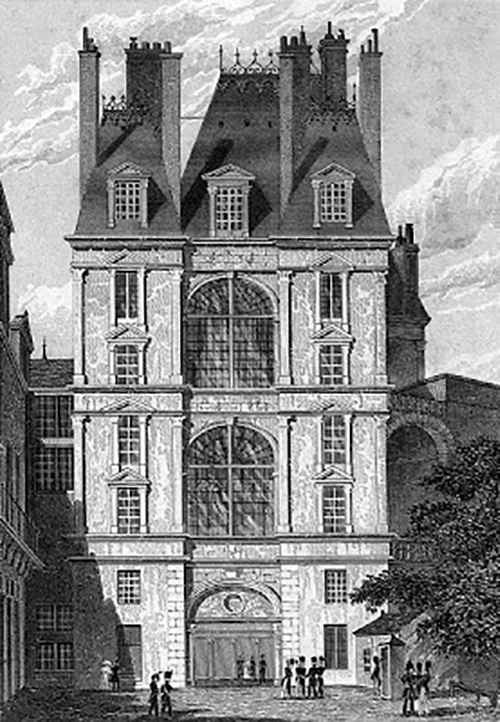

Ya sé ahora que los arquitectos de Fontainebleau eran Gilles Le Breton (fallece en 1553, autor de la Porte Dorée del Palacio), formado en Italia, responsable de la mayor parte de la construcción; en las etapas finales Philibert Delorme (1510-1570) y Sebastiano Serlio (1475-1574); y en las últimas remodelaciones Jean Bullant (1515-1578). Serlio y Delorme son bien conocidos por nosotros hoy. Serlio no sólo era arquitecto sino un tratadista de amplia repercusión e innovador de la arquitectura de su tiempo; él y Delorme entusiastas y activos humanistas; Bullant también un tratadista. Los tres pues verdaderos intelectuales, y si nos atenemos al simple ejemplo de la extraordinaria Porte Dorée, Breton era alguien excepcional. Ello habla de que Francisco Primero los llamó inspirado en el respeto e igualmente les otorga un peso que puede suponerse los protegía de los caprichos e impulsos reales, que en este caso debían estar atemperados por la alta cultura del soberano. Razón para que podamos considerar a Fontainebleau un ejemplo de arquitectura más fiel a los intereses de la disciplina que a las interferencias de la autoridad. Punto de vista que afirma lo que muchos años atrás la intuición quería revelarme: que los rasgos de la arquitectura dieciochesca caracterizados por el exceso y la desmesura son en realidad producto, no de un desarrollo estilístico autónomo, el barroco, como acostumbran a decírnoslo los historiadores; sino de la cada vez mayor injerencia en ella de la necesidad de expresar poder a toda costa como instrumento de las monarquías absolutistas que harán de su predominio global (en la Europa de entonces y en sus colonias del resto del mundo) su principal objetivo. Estela que se coló hacia el siglo de la Revolución Industrial como pura imitación (los estilos con el prefijo Neo) en los deseos representativos de las instituciones republicanas, y llevó a la arquitectura a un callejón sin salida del cual la tenía que rescatar la modernidad.