Oscar Tenreiro

Las entradas tituladas Todo Llega al Mar, numeradas del 1 al 13, son parte del texto del libro con el mismo título que publiqué en abril de 2019, comenzado a redactar un año antes. Mi intención era que el texto del libro estuviese también en este Blog, idea inadecuada que abandoné. Reproducen, con ciertas diferencias, las páginas del libro desde la 33 a la 67.

No es que no hubiera pensado que podía quedarme en Francia en una época en la que los venezolanos no emigrábamos, sino que veía con ansiedad positiva la posibilidad de iniciarme en un contexto económico en el cual las oportunidades estaban a la vista. En efecto, Venezuela se movía hacia adelante a pesar de las tensiones políticas, pero había optimismo y los más jóvenes, en general, no concebían la posibilidad de estar fuera. Intentarlo todo dentro del país parecía ser un consenso para la inmensa mayoría de los que comenzábamos nuestra vida profesional. Y a ello no era ajeno mi hermano Jesús, en muchos sentidos mi apoyo en la distancia, quien me escribía poco antes de que hubiésemos empezado la preparación de nuestro regreso acerca de la conveniencia de hacerlo señalándome además la posibilidad cierta de ser parte del cuerpo docente de nuestra Escuela. Recuerdo claramente la carta en la cual me lo dijo y recuerdo también que le contesté diciéndole lo poco convencido que estaba sobre la posibilidad de ser profesor, yo, que tenía tantas inseguridades no resueltas. Y al mismo tiempo llegaba a decirle, ante sus argumentos que apelaban al orgullo de ser de esta tierra y deberse a ella, él quien para los superficiales era una especie de europeo –porque Jesús siempre fue fiel y apasionado hombre de aquí– llegaba yo a llamarle la atención repito, sobre una frase que rescaté de un texto de Unamuno en la cual dice con otras palabras que hay personas, quizá pueblos enteros incapaces de vivir desde el fondo del alma. Pretendía ilustrar con ellas una visión negativa –y fantasear sobre un no-regreso– de las indiferencias venezolanas que en ese entonces juzgaba desde mi intensa y rígida religiosidad.

Pero a pesar de todas las dudas y argumentos partimos un día de Setiembre de 1962 manejando hacia Nápoles con nuestro bebé de diez meses y las maletas que cabían en el Volkswagen, para embarcarnos en el Irpinia en clase turista llevando también al escarabajo alemán, y once días después desembarcar en La Guaira.

**********

Para un matrimonio con un niño y otro en camino –mi mujer esperaba nuestro segundo hijo– las cosas no iban a ser fáciles. Ya al poco tiempo de regresar pude darme cuenta de que trabajar en vivienda social que era lo que más deseaba, no iba a estar tan a la mano. Toqué puertas aquí y allá, una de ellas en la oficina encargada de la nueva Ciudad Guayana y nada conseguí hasta que finalmente Oscar Carpio, Director de la Escuela de Arquitectura, con Julián Ferris como Decano, me ofreció un cargo de Profesor Instructor Interino a Dedicación Exclusiva que comencé a ejercer en Diciembre de 1962.

Y poco después, se presentaron dos circunstancias que irían a tener peso: una, la de construir, otra la de profundizar en el conocimiento de la disciplina.

Vayamos a la primera.

Un amigo, Pedro Sosa Franco, condiscípulo durante la carrera a quien frecuenté en París donde él también se encontraba por razones de estudio, me propuso asociarnos –sin acuerdo legal, simple amistad– y así lo hicimos durante algunos años. Pedro tenía algunos contactos en sectores que podían interesarse en construir, y fue uno de ellos lo que motivó inicialmente nuestra asociación. Se trataba de un par de ingenieros vinculados a una de las petroleras extranjeras en Venezuela quienes deseaban construirse sus casas en un par de lotes para casas pareadas en una parte de la ciudad que recién en ese año comenzaba a urbanizarse. Sus nombres, Valera y Sarjeant ilustraban sus procedencias: un criollo de los Andes y un trinitario venezolanizado. Eran los comienzos de 1963. Como ya he dicho, la economía marchaba y había optimismo a pesar de la subversión de inspiración cubana, la misma que hoy dirige a Venezuela, así que no me resultaba difícil pensar que las casas se iban a construir. Con lo cual llegamos a una situación que nos diferenciaba claramente de los demás países Latinoamericanos: un joven como yo, sin experiencia ninguna, con una formación intelectual bastante incompleta, podía construir.

Y lo asumí con una gran naturalidad. La construcción era para mí un campo inexplorado. Sabía poquísimo de diseño de detalles, para lo cual la construcción es la fuente principal de conocimiento, pero hice los mayores esfuerzos para proponerlos de acuerdo con el sentido común, algo que por supuesto no iba a garantizarme resultados del todo satisfactorios, pero ponía en manos de los artesanos –abundantes y de calidad, generalmente europeos meridionales– su solución definitiva. Los usos establecidos por otra parte, dejaban para la intervención profesional formal el cálculo y diseño final de la estructura a cargo de algún ingeniero conocido, pero las instalaciones las proyectaban dibujantes con un conocimiento básico (había pocos ingenieros sanitarios o mecánicos), que tomaban el Anteproyecto y a mínimo costo realizaban cálculos y proponían soluciones, todo a la medida de la fragilidad institucional venezolana. Era sin embargo en forma rudimentaria, y llamo la atención sobre ello, un procedimiento análogo al que seguía cualquier arquitecto francés que en lugar de trabajar con conocidos hubiera acudido a un bureau d’études: planteaba un Anteproyecto y entregaba a otros la realización del proyecto. Con la gran diferencia de que en un país como Francia hacía mucho tiempo que construir había dejado de ser asunto de artesanos y pequeños constructores.

**********

He hablado del cómo, pero ¿cuales iban a ser mis instrumentos para responder al qué?

Durante los años de escolaridad un estudiante de arquitectura recibe sin duda un entrenamiento que permite organizar el edificio, y si se trata de un estado de cosas como el venezolano, dominado sin discusión alguna por la tradición de la modernidad, rendido a las influencias de los modos de abordar la arquitectura nacidos a principios del siglo veinte y consolidados en la segunda posguerra, eso es más cierto aún. Habían pasado para mí cinco años de ir y venir sobre temas de organización de los elementos de un programa, de hablar de circulaciones internas, de rozar el tema de las proporciones (rozar, porque era sólo una referencia light), de discutir sobre la orientación, la protección solar, la topografía, de ver arquitecturas de otros en un medio en el cual se construía con particular intensidad, de referirse a las características del esqueleto estructural, concepto, el de esqueleto, característicamente moderno, y de unas cuantas cosas más que permiten al joven arquitecto no estar del todo desprovisto de instrumentos. Pero faltaba sin duda, o era escaso, comprensible para esa edad tan temprana, todo lo referido a los fundamentos, a lo que guía el esfuerzo técnico, al conjunto de razones o intuiciones que le dan dirección a lo que quiere hacerse, aquello que en nuestra disciplina sólo se logra con el aplomo de los años y los múltiples intentos. Como he dicho más arriba, fue la imitación lo que orientó mis esfuerzos.

**********

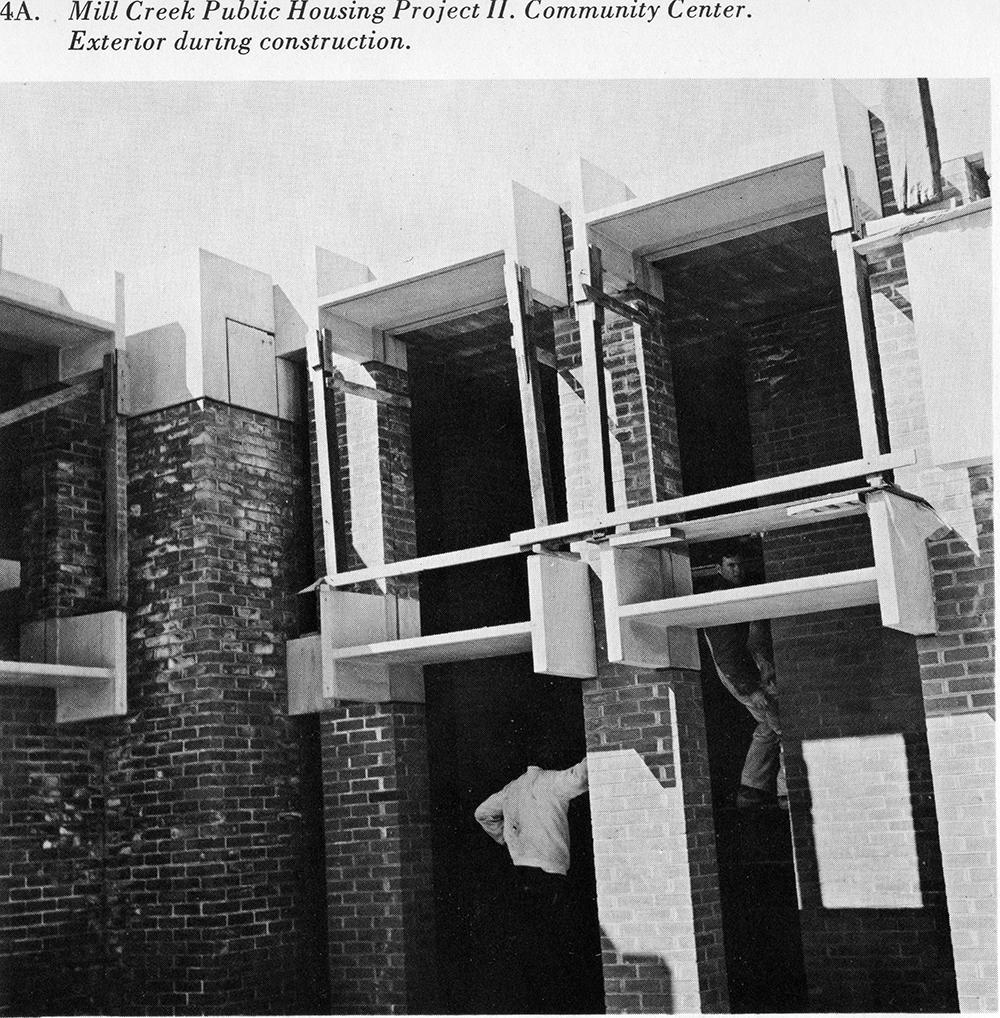

En esos años la estética del ladrillo-concreto estaba en el ambiente. Hacía poco tiempo que Corbu había terminado las casas Jaoul (1954-56) y a partir de ellas los críticos, como ya comenté unas líneas atrás se habían dedicado a inventar el brutalismo dándole el rango de estiloque en realidad devino en moda que prosperó en todo el orbe. Moda que no por serlo dejaba de inspirar buenas cosas como ocurrió en Venezuela con la hermosa casa de Jaime Hoyos[1], arquitecto colombiano-venezolano (en Colombia comienza en ese tiempo a generalizarse esa estética hasta convertirse en tema cuasi-ideológico) construida en 1962. Pero había habido ya una segunda generación de la estética del ladrillo-concreto que trabajaba el ladrillo fuera del canon brutalista, uno de cuyos ejemplos podría ser las casas de bajo costo que Louis Kahn construyó en Filadelfia en el conjunto de Mill Creek en 1959-61 o las de alto nivel que I.M. Pei construyó en Society Hill, Filadelfia, en el mismo tiempo de nuestras casas, 1963-64.

Durante unos años durante mis viajes hice pequeños dibujos (11×7 cm.) de lo que me interesaba. Visité las casas Jaoul en 1985 y tuve una muy interesante conversación con Mme Jaoul. Por cierto, su hijo,geólogo, había estado en Venezuela.

Las casas del conjunto de Mill Creek de Luis Kahn. Lo visité junto con Domingo Alvarez –el flaco– en 1965 y subimos a las torres. Los muchachos de los apartamentos se burlaban cuando decíamos que el arquitecto era famoso.

A la derecha una de las casas (tipo town-house americano) de I.M. Pei en Society Hill, Filadelfia, de 1963-64. Al fondo se ve una de las dos torres del conjunto que es de un alto nivel económico. El ladrillo está trabajado con una finura de alto costo. También visité este conjunto en 1965.

Esa fue la dirección que tomó mi esfuerzo imitativo. Y su rasgo más propio, más original si se quiere –realizado de manera incompleta o tal vez sólo balbuceado– era la división de la planta por una doble altura en la cual se ubicaba en Planta Baja la escalera principal y un estar familiar, espacio al cual se llegaba desde la calle por un pasillo cerrado que quería ser una analogía del zaguán de nuestras casas tradicionales. Todo eso aparte de las sorpresas de la inexperiencia como me ocurrió con las proporciones –los antepechos de las ventanas demasiado altos– o el manejo de la luz natural, esto último expresado en las dificultades que tuve para convertir las tomas de luz sobre la escalera en cañones de luz, intención que era un leve despropósito. Y también el manejo de la topografía con desniveles que se llevaron a las casas de modo demasiado literal, además de la mala solución –o más bien la no-solución– del adosamiento lateral entre ellas

Foto tomada cuando ya las casas estaban ocupadas pero no transformadas como están hoy. Ignoro la fecha en la que la tomé.

La doble altura tomada desde la planta alta. La cruza un puente que en ese momento aún no tenía barandas (1963-4).

Desde el estar hacia el comedor a través de la doble altura. La escalera tampoco tenía todavía barandas (1963-64)

Pero pese a todas esas limitaciones debidas a mi incapacidad para hacerme un cuadro claro de los puntos débiles que pueden convertirse en problema –algo que depende de un talento natural que me era esquivo– la experiencia de construir me proporcionó un campo seguro de conocimiento que compensaba mi falta de destrezas, cuestión que hoy me revela, junto a otras evidencias, cuan lento ha sido mi desarrollo, obligándome constantemente a la práctica de prueba-error, práctica –ya lo mencioné–típica del Taller en las escuelas de arquitectura, la cual desde otra perspectiva podría juzgarse como constitutivo de nuestra disciplina. Porque me atrevo a decir que los arquitectos trabajamos siempre siguiendo esa mecánica: intentando reproducir lo que imaginamos, o lo que imitamos, para encontrarnos con obstáculos o impedimentos que nos obligan a intentarlo de nuevo, hasta encontrar lo que nos convence. Y allí queda para bien o para mal.

**********

Pensando que una buena preparación previa en la fase de proyecto me debía ayudar a encontrar el camino de mi prueba y error, dediqué muchísimo tiempo a trabajarlo. Junto con mi socio, quien había conseguido el trabajo, hacíamos uso de un espacio de la oficina ya establecida de Gustavo Legórburu (1930-2013) y Américo Faillace, amigos mayores conocidos a través de Jesús Tenreiro, quienes compartían una amplia oficina del Centro Comercial Mata de Coco en Chacao. Allí estuvimos sin pagar alquiler, como sus huéspedes, durante varios meses mientras culminábamos nuestro proyecto. Pedro mi socio, gracias a su constante cordialidad era una buena compañía para tantas horas de trabajo, casi desproporcionadas para el tamaño del encargo, en las cuales me dediqué muy cuidadosamente a estudiar los alzados dibujando a mano croquis escrupulosamente construidos que me ilustraban sobre las posibilidades del ladrillo a la vez que me distraían de problemas más importantes, o mejor, más significativos, cuyo efecto final no es difícil identificar en la obra construida.

**********

Hablar de ésta opera prima y los desvelos que la acompañaron obliga a decir algo de lo que era ejercer la arquitectura en Venezuela en ese tiempo y después de él llegando en algunos aspectos hasta hoy. A pesar de las oportunidades de construir que en ese entonces estaban a la mano, el rol del arquitecto era aceptado de modo muy incompleto y precario. Se le asignaba un valor tan bajo en términos económicos e incluso de aceptación social-cultural que establecerse de modo formal se hacía muy difícil. Ya he dicho que la asociación que había formado con Pedro Sosa Franco se basaba en simple amistad sin tener respaldo legal, pero además de eso los honorarios que recibimos por las casas eran tan escasos que resultaba imposible pensar en constituir una empresa, un estudio de arquitectura formalizado y estable. Continuábamos cada uno por su lado trabajando durante todo el día, él en una oficina del gobierno, yo en la Facultad de Arquitectura, para con los respectivos sueldos poder contribuir al sostén de nuestras familias, ambos con dos hijos y yo con un tercero en camino. Con lo cual queda dicho que el proyecto Valera-Sarjeant lo hacíamos como moonlighting, fuera del horario de nuestra diaria actividad formal. Había pues en mi situación –la de mi socio mucho más cómoda que la mía– un sacrificio en la organización del tiempo normal de trabajo extremadamente agudo, que nos obligaba a trabajar 13 o 14 horas diarias y llegar a nuestras casas muy avanzadas las noches, situación que continuó durante al menos dos años más y tendría efectos no solo sobre lo que hacíamos sino sobre nuestras relaciones cercanas y lejanas.

Interior de una de las casas Jaoul. La escalera del trópico es familia directa de la escalera francesa. (Internet)

[1]Tuve mucho contacto que podría llamar social con Jaime Hoyos, arquitecto colombiano radicado en Venezuela, en los años inmediatamente posteriores a mi regreso. Era yo un admirador de su casa y fue durante una visita a ella que comenzamos a frecuentarnos. Unos cuantos años mayor que yo, tal vez diez o algo más, estaba casado con una hermosa mujer noruega, algo dura de carácter como puede esperarse de alguien del norte, a quien según entiendo había conocido en Europa, con quien tuvo dos hijos cuyo destino desconozco. Jaime estuvo un tiempo radicado en Valencia-Venezuela donde construyó al menos una casa, la de Saúl Branger, muestra de muy buena arquitectura; y sé que hizo otras cosas de igual calidad. Fue factor importante en la oficina de Julián Ferris y autor en ese tiempo de excelentes proyectos entre ellos la Biblioteca Nacional que no se construyó y parte de la Universidad de Oriente. Jaime Hoyos merece ser recordado y sus obras estudiadas. Su casa es de primera línea y vocación patrimonial. Pero Venezuela es ingrata, lo sabemos.