Oscar Tenreiro

Cuando Chucho y Cecilia se encontraban más serenos, más en paz con el ambiente inmediato, fuera de los hábitos sociales y su inevitable acompañamiento de hipocresía, serenidad que encontraban por ejemplo en Ocumare de la Costa en tiempos de vacaciones, papá, liberado temporalmente de la angustia permanente que fueron para él las dificultades de sus negocios, siempre sobreviviendo, cambiaba mucho, se abría más a la convivencia familiar y se ponía, por decirlo así, en sintonía con un tipo de vida en la cual el mundo natural cobraba importancia y se renovaba la relación (que fue anual desde 1944 hasta 1954) con una comunidad humana de vida sencilla y muy auténtica que lo apreciaba a él y a su familia. Comunidad cuya forma de trabajo y subsistencia, de apego a tradiciones locales, de sujeción a los dictados del mar y la tierra, su custodia espontánea de la profundamente arraigada, antigua y persistente cultura de la costa caribeña venezolana, intacta aún hoy, intensa y casi intocada en aquellos años, fue para todos nosotros una lección de autenticidad humana. De allí surgieron figuras simples y a la vez de fuerte personalidad, que no sólo se afirmaron en el afecto nacido desde que éramos niños, sino que persistió después como amistad y respeto que hoy perdura en sus hijos y descendientes. Todos en la familia, cada uno a su manera, recibimos el impacto benéfico de formas de vida que transformaban esa mudanza anual en vacaciones desde fines de junio hasta mediados de septiembre en algo parecido a un retiro espiritual.

Y dije que Chucho y Cecilia cambiaban. Me atrevo a decir que esa inmersión en un ambiente más originariamente humano invitaba a dejar de lado la sospecha. Si lo veo dejándome llevar por asociaciones, podría decir que se hacía presente para ellos –y nosotros– un nuevo testigo: el medio que nos rodea, nos conforma y nos exige, pero no lo percibimos sino en ciertas circunstancias. Entenderlo así puede llevar lejos. Como hasta el filósofo[1] y su Deus sive natura –Dios o la naturaleza– que tanto impacto tuvo en unos tiempos que buscaban expandir la idea de lo divino; y más allá hacia la frase Invocado o no, Dios está presente que tan fuerte impresión me causa desde que la redescubrí hace poco.[2]

Porque se acordaba entonces inconscientemente entre Chucho y Cecilia algo así como una tregua, un acercamiento por encima de las asperezas. Se despertaban las afinidades, nuestro goce infantil o juvenil se convertía en su goce, el ritmo diario lo marcaba la paz rutinaria de un ocio dirigido hacia el disfrute, y las sombras parecían alejarse y dejar lugar a lo mejor. Se despertaba el deseo de expresar el afecto. O al menos, en el caso de él, de no expresar distancia. Se imponía una necesidad de paz que a ellos acaso les recordaba tiempos de encuentro, historias personales, íntimas. En Ocumare iban juntos.

**********

Esas temporadas se hicieron tan importantes para todos, que Chucho decidió, demostrando con ello un deseo de apoyar nuestro apego a esa especie de interregno anual de renovación emocional, haciendo todos los sacrificios del caso, construir una sencillísima casa al borde de la playa, para mí el palacio de las mejores cosas. Cecilia pasaba a ser vecina de este lugar, Doña Cecilia la de la playa, en su casa frente al fuerte mar de la hermosa bahía, una de las joyas del paisaje nuestro, con su amplia franja de arena y sus alisios que levantaban a las once y rizaban el mar de puntos blancos de espuma. Tomaban poco a poco posesión de nuestro territorio Ciro el del autobús, José el de las conservas, Gregorita cocinando ruedas de carite y animando el ambiente, Evaristo en su bodega primigenia del Playón que recuerdo iluminada con carburo, Rigoberto el pescador y Juan Bautista Plate, pescador también, amigo, maestro de natación, cuya hija Cira me escribe de cuando en cuando y quien años después me llevaba a mis exploraciones de pesca submarina. Una constelación de personas que son con las que me quisiera encontrar en un más allá no solemne.

Y a papá y mamá los recuerdo, ahora al escribir, caminando por la arena en la tarde ya oscuro, para ir a jugar cartas donde los Casanova cien metros más allá, también frente a la playa, papá con una linterna para evitar los cangrejos. A veces llevaban una lámpara de gasolina Coleman de plantilla para contribuir a la iluminación porque en Ocumare hubo electricidad sólo desde 1951. Comenzaba la noche para ellos, atrás quedaba el peso muerto de la cuerdita.

**********

Cómo apareció Ocumare en la rutina nuestra es algo que no puedo precisar. Habría que decir en primer lugar que Maracay tiene la virtud de ser un punto de arranque para visitar cuatro de las joyas caribeñas de Venezuela, cuya costa central justifica el calificativo de paraíso en la tierra que usó el Descubridor al mencionar la costa de Paria en ocasión del Tercer Viaje. Porque si es verdad que este sector litoral no tiene como Paria el encanto singular del agua dulce que cae en cascadas y cascaditas por los pedregosos acantilados poblados de filodendros y frondosos ficus directamente al mar, hay en él sin embargo unas bahías abiertas de extraordinaria hermosura, una de las cuales, un poco irrespetada y disminuida hoy por la mediocridad construida, es Ocumare de la Costa. Las otras tres son Cata, Choroní y Turiamo. Pero hay otras más pequeñas, más distantes o de difícil acceso y pareja hermosura. Y si, volviendo a la comparación con Paria, el Almirante no podía decir de nuestra costa central –porque no la conoció– lo que dijo de la oriental calificándola de un modo que siempre nos enorgullece, creo sin embargo que cualquiera de estos cuatro parajes merece ser objeto de la añoranza que le inspiró a este hombre de particular sensibilidad la conmovedora frase que aparece en el borrador de uno de sus testamentos, y ya mencioné mucho más arriba cuando hablaba de mis orígenes familiares [3]: De Paria no me acuerdo sin que llore, especie de jaculatoria nostálgica de las verdes montañas y el mar cálido y acogedor del mínimo lugar de un inmenso continente que le correspondió a él reconocer en 1498. Se nos antoja entonces apoderarnos de la frase porque también estamos tocados de nostalgia y pienso que puedo pronunciarla poniendo en ella cualquiera de los cuatro nombres de raigambre indígena igualmente sonoros que el de Paria. Y Ocumare, Cata, Choroní y Turiamo podrían entonces resumir el milagro natural que es ese pedazo de costa donde en nuestra infancia se nos reveló la naturaleza.

Turiamo (Internet). Es una «Base Naval», lo cual la ha preservado y a la vez perjudicado. La frecuenté mucho en la adolescencia.

La Ciénaga (Internet). Una de las bahías menores de esta costa. Está muy cerca, al oeste de Ocumare.

El caso es que Ocumare se instaló como fundamento constitutivo de la experiencia familiar. Sin hablarlo necesariamente entre nosotros, las personas, los episodios, los lugares, los ambientes, la gente que se iba sumando en la amistad, se hicieron patrimonio común de los hermanos y a la vez parte importante de la sensibilidad de cada uno. Y las temporadas que allí pasamos, ahora confundidas como si fueran una sola, resumen en cierta forma como destellos nuestro paso de la infancia a la adolescencia.

**********

El proceso de dejar atrás la ciudad comenzaba apenas subiendo la cuesta de la carretera de Gómez que nos iba llevando, curva más curva poniéndonos siempre en trance de mareo, hasta llegar el punto de cruce donde comenzaba a bajarse hacia el mar: la llamada regresiva, una curva muy fuerte con pavimento rugoso. La ladera de la serranía que da hacia Maracay no tenía nada particularmente llamativo salvo la soberbia vista un poco fugaz del Lago de Valencia, pero una vez alcanzada la altura de Rancho Grande se entraba en una espesura vegetal impregnada casi siempre de niebla. Cuando la carretera comenzaba a bajar, la luz se tornaba mortecina y se confundían como sombras grandes árboles y vegetación baja que formaban una intimidante maraña oscura en la cual uno pensaba que podía suceder cualquier cosa. Era la selva lluviosa, una selva como la de los relatos fabulosos, por sí sola una maravilla natural. Es verdad que sin leones ni cocodrilos como se veían en el cine en las películas de Tarzán, lo cual me hacía dudar en llamarla selva hasta bien grandecito, pero me ayudó a hacerlo que estaba poblada por lianas de todos los grosores y larguras que nos hacían decir cosas que obligaban a que mamá aclarara –por si las moscas– que no era posible balancearse con ellas porque se rompían.

De vez en cuando del lado del cerro bajaba una cascada. Se pasaban unas cuantas en la bajada y la que más nos atraía era una en la que el agua se deslizaba por la roca como en rampa, llamada el tobogán. Eran todo un espectáculo para nosotros estos encuentros con el agua que venía de lo alto de la montaña y no pocas veces nos deteníamos en un recodo de la carretera para observarlas de cerca.

**********

Poco después, más abajo, iba desapareciendo el mareo, y dejadas atrás las curvas y los helechos arborescentes, las malangas, las uñas de danta, los riki-rikis y alguna vez un mono avistado, la flora empezaba a mostrarse con mayor claridad. Se apoderaba de uno la tranquilidad de estar cerca del destino y se transitaba ya a lo largo de valles estrechos en los que podía leerse la historia de la subsistencia y la cultura de la tierra anterior al tiempo que vivíamos, valles que van con el río que los formó, bajando y torciendo aquí y allá corriendo ese río bonito, muy bonito, sin mucha prisa hacia el mar. Me intrigaban los grandes peñascos sembrados por su cauce, residuo tal vez de ancestrales inundaciones. Por qué eran redondeados, sin bordes filosos como los de las tarjetas postales de los ríos montañosos de otras partes era una de mis preguntas. Y ya en tierra más baja aparecían abundantes los yagrumos, nos enseñaban el indio desnudo árbol de color cobrizo, los pomagás y pomarosas, los grandes bucares, los constantes bambúes, antes de comenzar a aparecer los altísimos árboles de caucho con sus cortes en la corteza a lo largo del tronco para la recolección de la resina protegiendo con su sombra las matas de cacao, árboles que ante nuestras preguntas mamá siempre aclaraba que eran de cuando no existía el caucho sintético apenas dos décadas atrás. Las semillas del cacao las secaban sobre la misma carretera, de la cual desde buena parte del descenso tenía sólo pavimentado el canal de ida, había muerto Gómez ya hacia diez años y los nuevos tiempos abandonaban lo que él –así ha sido Venezuela– había querido hacer. Y hay un detalle entre todo lo que veíamos que se me presenta insistente: pasábamos al lado de hombres y mujeres que caminaban por la carretera yendo hacia el conuco con ropa de faena y el indispensable machete. Eran una lección sobre el trabajo de la tierra, de nuestra tierra de antes. Lección que no vine a entender sino en estos años cuando, como lo dice nuestro poeta, he sucumbido a esas cosas sencillas como estarse en la casa o ponerse a cavilar.[4]

**********

Me detendré ahora un poco en Ocumare y volveré a él, si bien acepto que puedo exagerar. Cumplió para nosotros un papel esencial y lo que allí aconteció es la prueba de que en toda familia donde ha habido amor, a las tensiones siguen las distensiones, siguiendo un juego de contrarios que puede enriquecer si se lo entiende. Y también para no dejar de señalar hacia lo que no hace mucho llamé compromiso ético superior, mucho más que un escenario de fondo aunque la metáfora ayuda, que corrige o modera lo que acontece en los primeros planos. En nuestro movimiento emocional durante el tiempo en que no habíamos aún comenzado a vivir nuestra adultez, y bien entrados en los años, equivocándonos y acertando, la convicción de que en toda vida hay una presencia más alta, invocada o no, ha sido fundamental, sea cual haya sido el tránsito que correspondió a cada uno.

En las antípodas de Ocumare, la entrada a la casa de Jung en Küsnacht-Suiza- con la inscripción en la puerta: VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADERIT -Invocado o no invocado, Dios está presente (Internet).jpg

[1]Baruch Spinoza (1632-1677)

[2]Ya sabía pero no recordaba lo que leí hace poco sobre Carl Gustav Jung: que había hecho esculpir en piedra a la entrada de su casa esta frase en latín, tomada de documentos remotos. Recordé que mi hermano Jesús hablaba mucho de ello, y fue ahora, en ese momento de lectura y mientras escribo escudriñando el pasado, cuando he sentido que la frase me toca el alma. Tal como se la tocó a Jesús.

[3]v Ya mencioné en Ver la Vida (4) el texto del poeta venezolano Eugenio Montejo (1938-2008). Su título es Poesía, Identidad y Lengua Natal. Hablo de él de nuevo por su referencia a la frase de Colón y porque no puedo dejar de emocionarme ante el impacto en la sensibilidad de quien la admira que esa naturaleza costera tiene. En fin de cuentas Paria y la costa central venezolana van juntas.

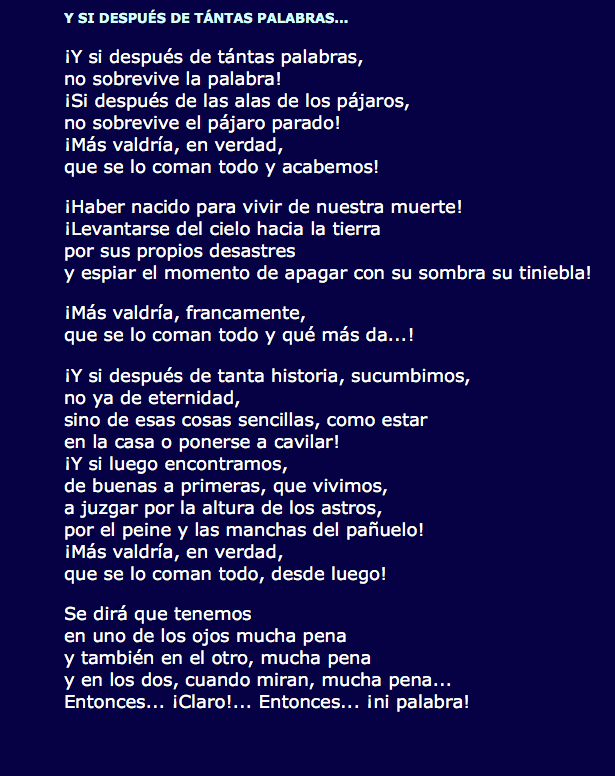

[4]Del poema «Y si después de tantas palabras…» de César Vallejo. No he podido saber en qué año fue escrito, si bien entiendo que forma parte del poemario «Poemas Humanos» publicado un año después de su muerte en 1939. En el libro «César Vallejo-Obra Poética Completa» que tengo conmigo (Fundación Biblioteca Ayacucho- Caracas, febrero 1985) no hay datos claros al respecto. Este es el poema: