Oscar Tenreiro

En los años posteriores, ya entrando a la adolescencia, los episodios valencianos fueron cambiando y en alguna medida se alejaron de lo que había sido habitual, marcándose con ello el paso del tiempo y la progresiva aparición de las distinciones del vivir adulto.

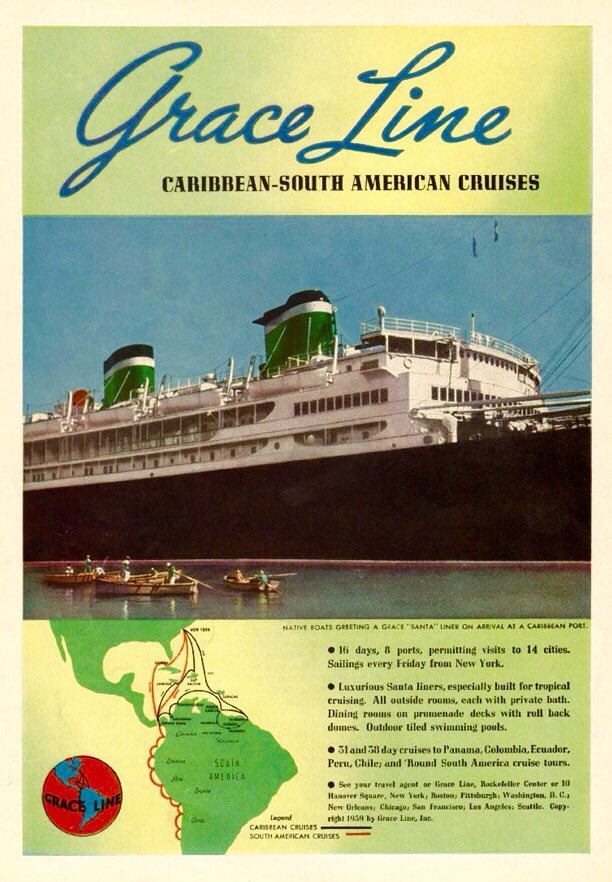

En una ocasión que creo pudo haber sido en las vacaciones escolares de 1951, yo terminando Primer Año, acompañamos a los primos (uno de ellos Hermann, los otros no puedo precisarlos) que se iban de vacaciones al norte con sus padres viajando en el trasatlántico Santa Rosa de la línea americana Grace Line (que con su gemelo el Santa Paula cubrían el trayecto a Cartagena, Miami o Nueva York y regreso) que salía de Puerto Cabello y en cuatro o cinco días llegaba a su destino.

He hablado otras veces de esa tarde, de la cual tengo un recuerdo bastante claro. En primer lugar, el barco me pareció poco menos que fabuloso. Seguramente sin serlo, pero estaba tan bien tenido y en todos los ambientes había tantas expresiones de un ambiente palaciego –había un lounge con piano de cola, enormes sillones y un comedor con arañas de cristal– que anunciaba un tipo de vida en el cual predominaba el disfrute y la expansión que halagaba o invitaba.

Mientras acompañábamos a los primos a sus camarotes y observábamos todo con admiración y algo de asombro, Jesús se quedó dando vueltas por su cuenta y con su talante entrador y nada tímido se trabó en conversación en inglés con un par de americanos que al verme reaparecer y ya informados de mi afición me hicieron preguntas sobre béisbol y el inevitable Carrasquelito de esos años. Hasta me pidieron –algo muy americano– que me plantara como si estuviera bateando para corregir mi postura con algunos consejos.

Y llegó un momento, terminaba la tarde, en el que los primos se pusieron sus trajes de baño, se fueron a la piscina del barco (que me parecía también fabulosa, de agua salada) y empezaron a lanzarse del trampolín y zambullirse con gran bullicio. Nosotros los veíamos como alelados hasta que llegó el momento de despedirnos y bajar a tierra porque se anunciaba el zarpe.

Cuando me arrellané en mi puesto en el carro que nos llevaría a Valencia me invadió una melancolía distinta a las que me habían afectado hasta ese momento. Puedo decir ahora que tenía por primera vez la sensación de que entre todo lo que había visto y yo –o nosotros– había una distancia que no me era dable superar. Entre mi persona –incluyendo mis más cercanos– y esa forma de disfrute, había otro modo de vivir. Percibía sin poder precisarlo las realidades de la vida no protegida por el medio familiar inmediato y un vivir infantil que iba quedando atrás. Lo que había acontecido esa tarde era sólo para ser visto, se me había presentado como en vitrina. El chagrin d’amour que había sentido al regreso de las fiestas carnavalescas de la comparsa se transformó en este caso en chagrin a secas: había cosas gratas a las que no podía aspirar, empezaba a situarme ante una realidad que ahora se materializaba. Se perfilaban límites que no dependían de mi voluntad. Hasta ese momento los había intuido, no los había visto.

**********

En 1952 Jesús estaba estudiando arquitectura desde últimos de septiembre, de nuevo la Universidad Central abierta después de haber sido cerrada en febrero por la dictadura de Pérez Jiménez. Así que la arquitectura había entrado en la familia y nuestra visión de la ciudad y lo que nos rodeaba empezaba a estar marcada por esa particular manera de observar y juzgar que tenemos los arquitectos y quienes se interesan en la arquitectura. Por esa razón, la nueva casa,[1]de los Degwitz Figueredo en Valencia cuyos arquitectos eran los para entonces muy conocidos como diseñadores de casas, Diego Carbonell y Tomás José Sanabria, socios en ese tiempo, generó mucha expectativa entre nosotros. Y a pesar de que no recuerdo sino muy poco de ella, me impresionó mucho. Estaba equipada con mobiliario acorde con el buen diseño que en ese momento despuntaba en Venezuela. Era un cambio en el estilo de vida de la familia que transcurría ahora en una escenografía radicalmente distinta a la que habíamos conocido, separada del contexto más o menos pueblerino de la Valencia que comenzaba a desaparecer. En cierta manera, como sucede siempre con la arquitectura, no por voluntad de ellos sino por el efecto determinante que la arquitectura tiene en quien la habita, mis primos habían cambiado, se habían hecho un poco más distantes. Habían dado, por decirlo así, un salto.

**********

Fue en el mismo diciembre en el cual nuestros primos se mudaron a la nueva casa, cuando estuvimos unos días en Valencia, en las vacaciones de Navidad. Acababa yo de cumplir trece años y estudiaba Segundo Año de Secundaria. Salí mucho con mi primo Hermann y andábamos para distintas partes de la ciudad, dando vueltas y visitando a sus amigos, él manejando porque era dos y medio años mayor [2], y yo presumiendo de tener más edad (siempre aparentaba unos dos o tres años más) y dándome importancia porque podía andar de mi cuenta en un carro –nuevo– como adulto.

Uno de esos días me pidió Hermann que lo acompañara a un picoteo [3] en Naguanagua donde una muchacha a quien él consideraba su novia, cuyo nombre se me ha evaporado. Allá fuimos una tarde. Estacionó en una de las estrechas calles del pueblo (llamado a desaparecer con la expansión de la ciudad) y caminamos un par de cuadras hasta la modesta casa de la muchacha, ya llena de amigos y amigas que comenzaban a animar la pequeña reunión. Entre pieza y pieza bailable –ya yo sabía bailar– una amiga de la novia y yo congeniamos. Sé que su figura y su modo de hablarme me dejaron huella porque su imagen y su nombre sólo se borraron de mi memoria muchos años después. Y lo que quedó para siempre –hasta hoy– fue esa hermosa y desde siempre alabada sensación que en todo hombre produce –especialmente en el adolescente–encontrar simpatía y ser objeto de la sutil dulzura de una mujer que se interesa en quien eres. Y así durante unas horas dejé de ser un jovencito inseguro para sentirme hombre completo que podía conversar y reír con una mujer. Dueño de ese impulso y un poco ausente, inmerso en pensamientos amables, regresé con Hermann a casa no muy tarde, con la idea fija de que antes de mi viaje a Caracas debía producirse un nuevo encuentro.

Pero eso nunca ocurrió. Había mar de fondo en casa de Hermann, Se ponían reparos a su relación, ajena a lo que debía esperarse si se respetaban las convenciones. Lo supe por comentarios sueltos, por alguna conversación que oí de lejos, con argumentos que me parecían ajenos a mi mundo emocional. Así que no supe más de mi pareja de aquella tarde. Quedó la imagen y la nostalgia que ahora tengo, de un sentir que es sólo e irrevocablemente adolescente.

**********

Veo ahora que la despedida en Puerto Cabello, la arquitectura configurando un escenario novedoso que parecía borrar lo que acompañaba un estilo de vida anterior, y el episodio de Naguanagua, eran como una suerte de umbral que separaba la infancia de la adolescencia, esta última mucho menos vinculada con el espacio familiar de Valencia, que no sólo fue alejándose, sino que se fragmentó. Irrumpía la realidad en el universo compacto de afectos propios de la niñez. Se hacían presentes cambiando conductas y modos de ser, de relacionarse y de expresarse, los gérmenes de lo que iban a ser los distintos tipos de sospecha que pueblan el universo adulto. Y la primera adolescencia comenzaba también a ser pasado. La adultez expresada por ejemplo en la educación universitaria con su profuso cambio de perspectivas y la aparición de vínculos muy fuertes además del surgimiento de las vocaciones personales, empezó en los mayores a moldear conductas y a establecer preferencias que se trasmitían a los más jóvenes, como yo.

En ese contexto, que fue tomando forma lentamente para luego establecerse casi de improviso, los tiempos de vacaciones de Ocumare, los cuales vivíamos como si estuviese suspendido el tiempo, como si se tratase de un ámbito al cual no tenían acceso las prevenciones, ansiedades, preocupaciones y propósitos de la vida real; en esos tiempos privilegiados seguían teniendo vigencia –y seguirían hasta que cesaron abruptamente– esas temporadas de retiro espiritual en las cuales se imponían los vínculos por sobre las separaciones. Vínculos que nos ayudaban a mantener alejadas del mundo emocional personal y familiar, abriéndole paso a la sospecha, las razones para distanciarse.

No sólo lo veo así ahora, sino que soy capaz finalmente –tarde– de entender por qué mi padre lamentaba haber tenido que vender, precisamente en esos tiempos de transición, de paso de una etapa de la vida a la siguiente, la modestísima casa a la orilla del mar que había sido lugar de las mejores cosas.

**********

Volví a regresar a Valencia bastante tiempo después de la tarde en Naguanagua. Corría 1959 y debía viajar cada quince días a Valencia durante fines de ese año y hasta mediados del siguiente. Mi vida había ido definiéndose de un modo que podría considerarse vertiginoso desde aquel año de 1952. Apenas siete años después ya tenía planes de matrimonio con quien iba a ser mi primera esposa, a quien había conocido el año anterior y vivía lejos de Venezuela, en Chile.

En estos viajes almorzaba regularmente en la casa de mi tío Oscar, el de la piscina. Mi tía Anala, su viuda, era particularmente cariñosa y comíamos juntos conversando sobre cualquier cosa antes de yo regresar a Caracas. La casa estaba intacta, tal como yo la había conocido de niño, muy silenciosa porque Anala era así, muy callada y siempre de talante triste, ese tipo de personalidad que algunas personas tienen, tal como si estuvieran siempre en diálogo consigo mismos poco dispuestos a expandirse hacia afuera. Según creo recordar de las cosas que oí de niño, ella padecía de migrañas y a veces se nos decía, en ocasión de las visitas festivas, que se encontraba descansando. En cambio, Óscar el tío, quien había fallecido en junio de 1957 con apenas 55 años de edad, tan joven como su padre, era expansivo, cordial y de carácter suave, siempre pendiente de Cecilia a quien llevó de viaje a Europa en la primavera de 1949 con la idea de animarla un poco porque el fallecimiento de la abuela Elizabeth la había golpeado fuertemente.

Ese viaje de Cecilia tuvo para mí gran importancia emocional porque lo viví como una especie de violencia que me separaba de quien se había convertido en mi apoyo ante las incomprensiones de los adultos que debí sortear entre los diez y los doce años. Sensación que se me revivía un poco cada vez que me reunía con tía Anala y algún comentario se refería al viaje. Regresaba fugazmente para mí el recuerdo del desamparo que había sentido por la ausencia temporal del apoyo materno, desamparo que me llevó a pensar que la mayor tragedia que me hubiera podido ocurrir entonces sería la muerte de mi madre. Ser huérfano de madre, lo recuerdo ahora, podía ser la mayor tragedia para el niño que yo era.

La casa en silencio, ahora sólo con Anala, en contraste de como yo la recordaba llena de bullicio infantil. La piscina sin bañistas, con frecuencia sin agua. Tío Oscar definitivamente ausente y tía Anala viviendo su crónica tristeza, son imágenes que se fueron sumando a lo largo de esas apresuradas visitas motivadas por obligaciones alejadas del simple disfrute de los años anteriores. Todo ese cuadro de conclusión de lo que había sido, de cierre, de fin de una historia, fue para mí como una alegoría del cese de una época de mi vida. Valencia en cierto modo ya no estaba en mi mundo de experiencias. Lo vivido allí, entrañable, conectado con mi fibra más íntima, se iba a convertir en memoria. Se iniciaba para mí una vida nueva y se iría formando en mi imaginación ese curioso –llega a sorprenderme– caudal de imágenes, episodios recordados con detalles que podían haber sido irrelevantes y cobran vida en estas líneas. Valencia comenzaba a hacerse brumosa, aparecería en lo sucesivo sólo en conversaciones y me encontraría con las personas que pueblan esa memoria en los matrimonios, los entierros o los encuentros casuales. La vida iba a discurrir por otros senderos.

[1]Era una casa exponente de la arquitectura que comenzaba a expresarse en Venezuela. Hubiera merecido ser conservada como un ejemplo de la mejor arquitectura venezolana de su tiempo.

[2]En esos años era muy común usar distintas triquiñuelas para obtener una licencia de conducir a la edad que en ese momento tenía Hermann. Jesús se hizo de una y manejó sin tener la edad reglamentaria.

[3]Así se le decía en esos años a las fiestas que se organizaban para bailar un poco al son de la música que se tocaba en un tocadiscos, pickup en inglés, es decir picó en Venezuela. Por eso se hablaba de picoteo.