Oscar Tenreiro

Julio González era apasionado y entusiasta. Lo conocí cuando yo rozaba los 18 años –él era veinte años mayor– gracias a que alguien cercano me habló de su deseo de formar un grupo de estudio sobre política de fundamentos cristianos[1], tema que en ese tiempo –empezando 1958– no sólo me interesaba sino del cual lo ignoraba casi todo a pesar de mi interés en irlo conociendo para responder a las exigencias de entonces en el medio universitario. Tenía apenas yo tres años de haber entrado a estudiar arquitectura, y sobre todo en el último año se habían precipitado de tal modo los acontecimientos venezolanos, y al mismo tiempo me sentía tan fuertemente responsable de contribuir –aún muy en pequeño– a la consolidación de la renaciente democracia, que todo esfuerzo para que el pensamiento respaldara nuestra conducta valía la pena. Las obligaciones de la escolaridad para mi formación como arquitecto eran importantes, pero mi experiencia directa de vida, la agitación de todos los días, era tan intensa, superaba de tal modo nuestras capacidades, que saber que estaba interesado en ayudar a la formación de nuestro pequeñísimo grupo alguien con las mismas motivaciones era buena noticia.

Así que me encontré una noche, después de cenar, acompañado tal vez por Rafael Iribarren, Raúl Allegret o Julio César Léañez –no logro recordarlo– en el apartamento de Julio en la Ave. Libertador oyéndolo leer pedazos de un libro que podía haber sido de Jacques Maritain, de Giorgio La Pira, Georges Bernanos o Nicolás Berdiaev, todos pensadores de fuerte inspiración cristiano-católica, para luego hacernos comentarios y preguntas. Y así concurríamos a oírlo una o dos veces por semana.

Entre las razones que tenía Julio para hacer lo que hacía con tanta tenacidad, una era sin duda ejercer una militancia política, con la especial virtud sin embargo de que esa militancia no se expresaba en términos partidistas, si bien entre quienes lo frecuentaban había gente de partido y el parecía tener conexiones fuertes con algunos jerarcas. Pero nunca, durante el tiempo que más lo frecuenté –todo 1958 y al menos la mitad de 1959– hizo mención alguna al partido o a sus formalidades. Sus lealtades iban mucho más allá de las pequeñas disposiciones y regulaciones que terminan teniendo carácter sectario y son rechazadas por los espíritus más libres. Se inspiraban sin duda en su Fe y en su modo de vivir la dimensión evangélica. Imperfectamente sin duda, pero mostrando en sus actos y su actitud una conducta firme y digna de ser admirada. ¿Qué la motivó? ¿Cuál había sido su trayecto de vida y cómo se conformó su personalidad? Nada de eso pude conocer. Lo que sí digo hoy tantos años después, es que la labor de formación que él se impuso a sí mismo, esa conexión con el espacio adolescente mayormente dispuesto a sacrificios y entregas en nombre de una visión trascendente de la práctica política –así la entendíamos– nutrió mi entendimiento. Sabiendo como sé hoy que ese tipo de actividad está poblada de vaivenes que oscurecen y contaminan las mejores intenciones, pienso sin embargo que ir hacia el origen del impulso de actuar en política, tratar de conocerlo e insuflarlo con una ética social y moral que le aporte transparencia por encima de los inevitables errores, es un requisito para la preservación de la democracia, para evitar las distorsiones mayores y menores que terminan por erosionarla y hacerla sucumbir al oprtunismo y la traición. Fue precisamente el olvido de las raíces, fue la sustitución de los motivos y principios superiores a manos del interés y el provecho personal, de la improvisación y el oportunismo, de la bajeza moral en suma, lo que contribuyó al inmenso naufragio de la democracia venezolana. Naufragio cuyos despojos deberán llevarnos a reconstruirla para echarla de nuevo al mar, evitando en la próxima singladura que los cantos de sirena ganen otra batalla. Porque la guerra sigue, lo sabemos bien los venezolanos. Lo sabemos los Latinoamericanos.

Y a Julio, a quien en el fondo tan poco conocí y tanto me dio, cuando evoco su temprana muerte junto a su esposa y su recién nacido hijo en ese terremoto que hizo derramar lágrimas en esta ciudad nuestra hace cincuenta y cuatro años, le quiero rendir aquí tributo de respeto y admiración.

Ya veré si alguien que lo conoció, si alguno de sus familiares, de él o de su esposa, me permiten abrir de nuevo una puerta hacia este meritorio hombre de aquí, para conocerlo mejor y aprender de él.

[1]Hay diferencias muy marcadas entre la política vista desde la tradición Protestante-Evangélica y la vertiente desarrollada desde una visión católica. Es a esta última de la que hablo. Algunos la incluyen –a mi juicio equivocadamente– dentro de la Doctrina Social de la Iglesia.

ARQUITECTURA Y HUMANISMO

(Diario de Caracas 2-11-89)

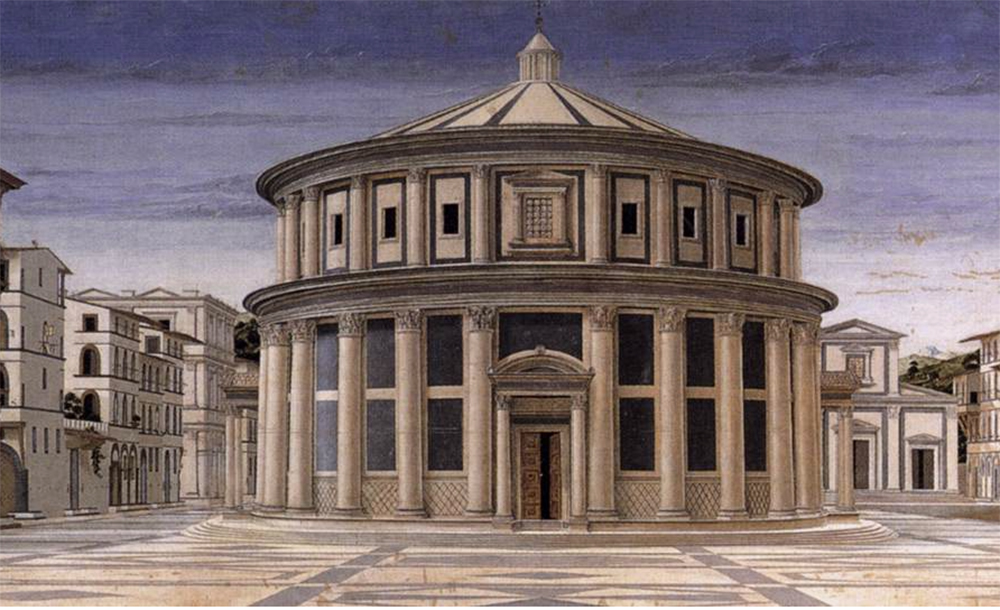

Esa asociación entre Arquitectura y Humanismo, casual como fue, despertó el entusiasmo de nuestro mentor ideológico, Julio González, dolorosamente fallecido unos años después, en el terremoto del 67, quien de manera ciertamente ejemplar, desde el modesto apartamento donde vivía, por Sabana Grande, fungía de director de lecturas y motivador de un grupo de adolescentes que lo que realmente tenía claro, en política, era que se enfrentaba a una necesidad, vagamente evangélica, de dar testimonio, de hacer acto de presencia desde una visión del mundo, localizando todo lo demás en una confianza, ciertamente ingenua, en las personas que suponían de su mismo lado. El entusiasmo de Julio venía sin duda de la admiración por los esfuerzos que el padre Lebret y su grupo hacían en Francia para bautizar una particular visión de los fenómenos económicos como humanista. Economía y Humanismo, se llamaba en efecto la revista del instituto que fundó, el IRFED, lo que confería al nombre que habíamos escogido una legitimidad ideológica que, conjeturábamos, había pasado desapercibida para la gente de Humanidades. Lo que no podíamos saber entonces, el momento histórico estaba demasiado cargado por acontecimientos impregnados de grandes y pequeñas utopías, era que estos términos que adjetivan un pensamiento para calificar a disciplinas del hacer humano, terminan teniendo sólo un valor emblemático y ninguna eficacia que permita garantizar que la práctica de esa disciplina y menos aún los resultadospuedan honrar al adjetivo utilizado. La filosofía de las décadas anterioresa nuestros afanes de entonces, ya había llevado este dilema a la conciencia, incluso la filosofía que se quería cristiana, el neo-tomismopor ejemplo, pero la política, siempre dominada por los emblemas, no lo había reconocido, y lo que es peor, todavía hoy no se ha dado cuenta. La única arquitectura pues, que acaso merecería un siempre inexacto adjetivo de humanista o que, usando un particular juego de lenguaje, como quería sugerir el título de nuestro programa, tendría categoría de pensamiento, sería la buena, la muy buena arquitectura. Y no la otra, aún apoyada en esquemas éticos.

Pero eso, al igual que los políticos, no parecen haberlo entendido algunos arquitectos y críticos, talentosos e inteligentes. Porque el pecado mortal de ciertas corrientes del pensamiento arquitectónico de hoy es justamente que no se dan cuenta que los universos compactos que han decidido construir, al estilo de Peter Eisenman, para explicar una arquitectura sosa y hasta vulgar (Berlín-IBA lo atestigua), no es suficiente para que su arquitectura gane consistencia cultural, y en poco se diferencia, en el fondo, de aquel que llevó a un Pugin[1]en el siglo pasado a buscar el renacer inglés de una arquitectura cristiana, o de los esfuerzos del realismo socialista de Stalin. Claro, se consume mejor editorialmente y hace sentir satisfechos a quienes, al decir de Alain Finkielkraut en su libro La Derrota del Pensamiento, desenfundan, no su revólver, sino su cultura, al oír la palabra pensamiento

[1]Augustus Welby Northmore Pugin 1812-1852) fue el arquitecto del palacio de Westminster reconstruido en 1834 luego de un incendio.